Saqqara: Antica località egiziana, sede di una vastissima necropoli, tuttora oggetto di

scavi e di ricerche sistematiche. Il settore settentrionale ha rivelato tombe a mastaba,

ed oggetti con i nomi di sovrani egiziani della I dinastia (2850 a.C.): le mastabe erano

strutture a pianta rettangolare, con camera funeraria centrale circondata da ambienti

adibiti a magazzino. A S. si trova anche il grandioso complesso funerario del re Doser,

fondatore della III dinastia (2650-2700 a.C.), compreso in una cinta muraria, entro la

quale si trova la piramide a gradoni, e numerosi annessi in una complicata

planimetria. Notevoli per interesse anche le piramidi di Userkaf e di Unis, della V

dinastia (2480-2350 a.C.); nelle camere sepolcrali di quest’ultima, ed in quelle di

alcuni re e regine della VI dinastia (2350-2200 a.C.), furono incisi i celebri Testi

delle Piramidi. Importanti per la struttura e per la bellezza decorativa, sono anche

le mastabe di alcuni grandi dignitari di corte. Alla Bassa Epoca appartiene invece il Serapeum,

con le sepolture dei buoi Api (v.). Di grande interesse il complesso funerario di

Sepseskaf, della IV dinastia, di Dedkare-Isesi della V dinastia, e di Ibi del Primo

periodo Intermedio.

Saraceni: Denominazione

generica degli Arabi nomadi (golfo di ‘Aqaba, a Sud della penisola del Sinai) e dei

musulmani in genere, con particolare riferimento a quelli stanziati nel Mediterraneo

centro-orientale, nonché in Spagna e lungo le coste europee, durante il Medioevo

cristiano (IX-X secolo).

Satana: Nome derivato

dall’ebraico Satan, nemico, e dal greco ecclesiastico Satan.

Nella Bibbia è l’avversario, l’oppositore per eccellenza (Zaccaria 3,

1-2, Giobbe 1, 6; I Cronache 21, 1). Nel Nuovo Testamento viene identificato

con il diavolo (I Pietro 5, 8) o con gli antichi simboli del male, come il

dragone ed il serpente cacciato dal Paradiso, l’essere preternaturale che si frappone

tra Dio e gli uomini, per tentarli ed indurli al peccato (Luca 10, 18; Matteo

4, 1-11; 1 Corinzi 7, 5; 2 Corinzi 2, 11). Nelle leggende tedesche e nelle

varie opere ispirate alla vicenda di Faust, è Mefistofele, il diavolo che concede

a Faust giovinezza e sapere, pretendendone in cambio l’anima. Nella tradizione

apocalittica gli viene attribuito il nome di Lucifero, principe di tutti gli angeli

prima della sua ribellione a Dio, che lo mutò in capo dei demoni. L’Apocalisse

(19-20) presenta il grandioso conflitto tra Dio e S., che sarà infine precipitato nel

lago di fuoco. Anche il Corano parla di S. come dell’angelo decaduto oppure di uno

spirito del male.

Satanismo: Termine

attribuito al culto tributato a Satana, al demonio. È stato un atteggiamento letterario

della cultura occidentale, con le diverse linee che vanno da Milton e Blake a De Sade al

decadentismo francese. Nella tradizione anticlericale divenne espressione della ribellione

ai vincoli religiosi e morali, per affermare la totale libertà e la forza creatrice

dell’essere umano, rappresentata dalla figura di Satana. Tali idee, insieme ad una

radicale negazione delle strutture sociali e dei valori più diffusi, si trasferirono ad

alcune esperienze associazionistiche, come il movimento dei Luciferiani, che intendevano

costituire la "vera Chiesa di Satana". Recentemente sono sorti vari

gruppi satanici, che si richiamano alla "Chiesa di Satana", fondata in

California da Anton S. La Vey (1906). La dottrina di tale chiesa è razionalistica ed

edonistica, con un rituale fortemente anticristiano (la messa nera, comprendente la

profanazione dell’ostia consacrata). Un’altra organizzazione satanica, forse la

più importante, è stata fondata negli Stati Uniti nel 1975 da Michael A. Aquino,

ufficiale del controspionaggio dell’esercito americano, con il nome di "Tempio

di Set", che si considera il punto d’arrivo della tradizione magico-satanica

contemporanea. Accanto a queste forme di S., che adorano un Satana personificato, vi sono

altre forme come quella occultistica, in cui Satana è inteso come simbolo della rivolta

contro ogni tipo di regola (anarchia), o quello psichedelico, con visioni di Satana

sotto l’effetto dell’esaltazione musicale e della droga.

Saturno: Nella tradizione alchemica il nome del pianeta e del dio degli inferi assume

diversi significati simbolici, quali: piombo, cambiamento provocato da una forza agente,

tratto verticale della Croce (v.), trasformazione o disgregazione, età adulta e morte.

Secondo il Mariani (Introduzione alla pratica alchemica, Ediz. Bastogi, 1983),

"S., la spoliazione, è il più lontano tra i pianeti dell’antichità

classica, quello che in un cerchio compiuto e perfetto rinchiude tutti gli altri. È

l’ultima sfera del mondo a portata di mano: al di là di S. i cieli sono

occupati dalle grandi centrali energetiche che con l’umano hanno solo indecifrabili

riferimenti ed oscuri rapporti che, di volta in volta, caso per caso, debbono essere

stabiliti e fissati con un lavoro che, per il ricercatore, non può che risultare

titanico. È cioè al di là delle capacità umane. L’intero sistema solare è

racchiuso in una sfera di piombo di S., e la nera matrice del divoratore dei propri

figli è quella che da significato alla manifestazione sublunare. Così l’uomo che

non abbia la forza o l’occasione per sperimentare la vertigine delle vette, che non

abbia gli attrezzi per rompere la sfera di piombo e proiettarsi fuori, nell’abisso di

Luce, deve fare i conti con questo particolare gioco delle energie planetarie e mettere

ordine, attraverso lo studio e l’applicazione pratica dell’Astrologia (v.),

nei suoi rapporti con esse. Semmai solo dopo, se gliene resta il tempo, potrà tentare

di spiccare il salto. S., la Grande Madre, il Mare di Bronzo, la nascita del mondo

fisico, che nella morte l’esplicita sua scadenza ed il suo riflesso, è la

trasmutazione ultima".

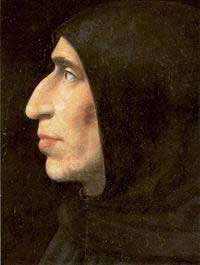

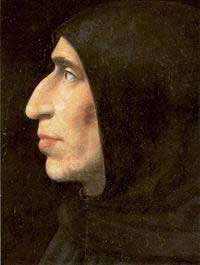

Savonarola Giacomo: Religioso e

uomo politico italiano (Ferrara 21.9.1452 - Firenze 23.5.1498). Nato da una famiglia

originaria di Padova, resa famosa dal nonno Michele, un famoso medico, S. intraprese

dapprima gli studi di medicina, abbandonati nel 1475 per entrare a far parte dell'ordine

domenicano nel convento di San Domenico a Bologna. Ritornato a Ferrara per qualche anno,

per completarvi gli studi di teologia, nel 1492 fu trasferito nel convento di San Marco in

Firenze. Vi rimase per cinque anni, iniziando la sua attività di predicatore ed

affrontando subito i temi centrali della sua ideologia: condanna dei costumi dissoluti dei

laici e dei chierici ed annuncio dell'imminente rigenerazione della Chiesa, preceduta da

una serie di sventure e di castighi. Il suo tono acceso e profetico colpì fin dai primi

anno la sensibilità dei fedeli fiorentini. Nel 1487 lasciò Firenze perché trasferito,

prima a Ferrara e poi a Brescia, da dove venne richiamato a Firenze per volontà dello

stesso Lorenzo de' Medici. Questi aveva infatti ceduto alle pressioni esercitate da un

gruppo di intellettuali estimatori del frate, capeggiati da Pico della Mirandola.

Dall'autunno del 1490 i Fiorentini tornarono ad ascoltare le profezie  apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della

prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa

corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò

dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco

dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne

uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al

dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,

che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si

rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo

all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale

fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta

opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,

grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più

accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle

donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare

contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,

che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De

veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a

predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il

papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato

arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo

tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed

immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il

S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed

altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23

maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati

nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse

a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo

non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..

apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della

prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa

corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò

dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco

dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne

uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al

dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,

che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si

rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo

all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale

fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta

opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,

grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più

accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle

donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare

contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,

che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De

veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a

predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il

papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato

arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo

tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed

immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il

S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed

altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23

maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati

nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse

a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo

non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..

Scala di Giacobbe: Termine identificante un simbolo mantenuto in uso in tutta la sua vitalità nella

sola tradizione massonica britannica. "Giacobbe partì da Bersabea e si diresse

verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era

tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece

un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco

gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa" (Genesi 28, 10-15).

Poi Iddio stesso, che apparve in cima alla scala, gli parlò, confermandogli il Berith, il

patto stabilito con Abramo. Il luogo in cui avvenne la manifestazione celeste era

denominato Lutz, ma Giacobbe lo chiamò Beth-‘El, la casa di Dio. Secondo

un’interpretazione qabbalistica, il sogno descrive il pellegrinaggio dell’anima

dopo la morte; Lutz sarebbe il sepolcro, e Beth-‘El il regno di Dio, che concluderà

le ascese e le discese dello spirito, al termine dei cicli di morte-rinascita. Y (Massoneria): Oggi soltanto la Massoneria inglese ed i suoi

derivati considera la S. di Giacobbe simbolo delle virtù umane, specialmente della Fede

(v.), definita prova delle cose mai viste, la Speranza, ancora dell’anima, e la

Carità, ovvero l’Amore, unica prova della sincerità della Fede. Alcuni autori

massoni forniscono interpretazioni simboliche della S. L’Oliver, nella visione

giacobiana, nel 1837 sosteneva che "le nuvole scure dell’ira divina sono

dissolte, i cieli sono aperti, e godiamo di un raggio della sua gloria nella copertura

celestiale della Loggia … Su questa scala gli angeli salivano e scendevano di

continuo, per ricevere comunicazioni dall’Altissimo, e per disseminare le loro grandi

comunicazioni sulla faccia della terra … Abbiamo qui una straordinaria coincidenza di

tradizione rispetto alla Scala Massonica, esistente in ogni regione del mondo … Tra

noi questa pratica si fonda sulla forte base della Fede, che è il primo gradino della

Scala poggiante sulla parola di Dio. Essa produce una Speranza ben fondata di condividere

le promesse registrate in quel Libro Sacro; e questo è il secondo gradino della Scala

Massonica. Il terzo ed il più perfetto gradino è la carità, mediante la quale è

raggiungibile la cima della S., metaforicamente parlando il regno della beatitudine, la

dimora del diletto puro e permanente" (v. Symbolism in Craft Freemasonry, di

C. Dyer). Più recentemente il Guenon ha scritto: "L’Asse dell’Universo

è come una S., sulla quale si effettua un perpetuo movimento ascendente e

discendente".Il Moramarco, che queste note ha mirabilmente raccolto, nella sua Nuova

Enciclopedia Massonica, Vol. I, pag. 141, scrive che "Far sì che si compia

tale movimento è infatti la destinazione essenziale della S., da un altro lato la

sua particolare forma impone alcune osservazioni: i suoi due montanti verticali

corrispondono alla dualità dell’Albero della Scienza o, nella Cabala ebraica,

alle due colonne di destra e di sinistra dell’Albero Sefirotico (v.); né

l’uno né l’altro è propriamente assiale, e la colonna di mezzo, che è

l’asse vero e proprio, non è raffigurata in modo sensibile; d’altronde

l’intera S., nel suo complesso, è in certo modo unificata dai pioli che

congiungono i due montanti e che, essendo posti orizzontalmente tra questi, hanno

necessariamente i loro punti centrali proprio sull’asse. Si vede così come la S.

offra un simbolismo completo: essa è come un ponte verticale che si eleva attraverso

tutti i mondi, permettendo di percorrerne l’intera gerarchia passando di piolo in

piolo; nello stesso tempo i pioli sono i mondi stessi, cioè i diversi livelli o gradi

dell’Esistenza Universale. Tale significato è evidente nel simbolismo biblico della S.

di Giacobbe, lungo la quale gli angeli salgono e scendono. Ed è noto che Giacobbe, nel

luogo in cui aveva avuto la visione, posò una pietra che "eresse come un

pilastro", la quale è anche una raffigurazione dell’Asse del Mondo,

sostituendosi alla S. stessa. Gli angeli rappresentano gli stati superiore

dell’essere, e ad essi corrispondono più particolarmente i pioli, il che si spiega

col fatto che la S. va considerata con la base poggiata a terra, ovvero per noi è

necessariamente il nostro mondo, il supporto a partire dal quale si deve affrontare

l’ascensione". Infine Giuseppe Mazzini (Dal Concilio a Dio, 1870)

scrive che "Noi vediamo negli angeli l’anima dei giusti che vissero nella Fede e

morirono nella Speranza. Nell’angelo custode ed ispiratore, l’anima della

creatura che più santamente e costantemente ci amò, riamata, sulla terra, ed ebbe per

ricompensa la missione o la potenza di vegliare su di noi giovandoci: la S. fra terra e

cielo, intraveduta in sogno da Giacobbe, rappresenta per noi la doppia serie ascendente e

discendente delle nostre trasformazioni sulla via dell’iniziazione all’Ideale

divino, e delle influenze benefiche esercitate su noi dagli esseri cari che su quella via

ci precedono"

Scalpello: Utensile

impiegato dall'artista per dare forma e regolarità alla pietra informe da sgrossare, il

cui uso è consentito da quello congiunto del Maglietto (v.). Rappresenta la ragione,

intesa come potenza esecutrice della volontà, ed è ovviamente l'emblema della scultura,

oltre che simbolo del pensiero fermo, perseverante, ponderato, della risoluzione decisa ed

inderogabile. Lo S. copre un ruolo importante nell'opera che ogni Libero Muratore deve

compiere su se stesso. La mente dell'uomo è come un diamante al suo stato grezzo,

primitivo: allorché per l'intervento dello S. la superficie esterna viene rimossa,

appaiono subito le bellezze latenti nelle sfaccettature di quella pietra. Rappresenta

anche l'immagine della parola guidata dalla volontà, dalla virtù e dalla ragione, con la

quale si distrugge sempre ogni errore.

Scetticismo: Filosofia

che nega l’esistenza di un criterio certo di verità. Fondatore della scuola scettica

fu Pirrone (365-275 a.C.), da cui il nome di pirronismo talvolta usato come

sinonimo di S. Assimilato ed in seguito anche predicato da Sant’Agostino (v.), lo S.

antico predica la sospensione del giudizio contro l’atteggiamento dogmatico degli

stoici (v.). Non esiste alcun criterio di verità dal momento che ad ogni ragione è

sempre possibile contrapporne una contraria di uguale valore. Il carattere radicale di

questa forma di S. viene attenuato dalla filosofia moderna, in cui il dubbio scettico

assume spesso la funzione puramente metodica di garantire la conoscenza degli errori dei

sensi (v. Cartesio). Una vera e propria ripresa dello S. antico si ha solo con Montaigne

(1533-1592) e Charron (1541-1603), in clima controriformistico. La nostra conoscenza della

verità è sempre parziale, e quest’ultima può essere garantita solo dalla

Rivelazione divina. Il pirronismo si presta meglio del dogmatismo ad esprimere questo

carattere limitativo e provvisorio della conoscenza umana. Il maggior rappresentante dello

S. moderno è comunque Hume (1711-1776) che, pur respingendo lo S. totale degli antichi,

afferma che i nostri giudizi non assumono valore assoluto, ma si fondano su

un’abitudine psicologica. Lo S. humiano viene contrapposto polemicamente al

razionalismo kantiano da Schulze nell’Aenesidemus (1792), mentre

l’idealismo postkantiano lo combatte decisamente. Nel pensiero contemporaneo lo S.

tende ad essere superato dai diversi indirizzi fenomenisti, pragmatisti e relativisti,

sopravvivendo soprattutto come reazione polemica a certi indirizzi idealistici.

Scheletro: Simbolicamente,

in tutte le tradizioni ed in gran parte delle credenze, è la personificazione della Morte

(v.). l’Alchimia lo considera simbolo del Nero (v.) e della Putrefazione (v.). La

Libera Muratoria impiega l’immagine dello S. all’interno del Gabinetto di

Riflessione (v.), dov’è però simbolo della liberazione da quanto può distogliere

l’essere umano dal percorrere la via della rettitudine, a cominciare dai Metalli (v.)

e dalle Passioni tipiche del mondo profano.

Sciamanismo:

Antica pratica mistica più che movimento filosofico-spirituale, impiegata da

alcuni illuminati del XVIII secolo collocabili tra le frange magico misteriche, createsi

con l’esasperazione delle tendenze spirituali. Per questi la perfetta conoscenza era

data dall’unione dell’uomo con il divino, attraverso mezzi, quali esseri,

animali o cose, che ne favorivano il processo. Lo S. è un complesso di credenze e

pratiche magico-religiose incentrate sulla figura e sull’attività dello sciamano.

Solitamente viene considerato una delle forme tipiche dell’animismo (v.), ossia la

manifestazione religiosa primitiva la cui credenza attribuisce ad ogni essere, anche

materiale, un’anima intesa come principio attivo. Il nome deriva dal termine "sciaman",

comune alle lingue siberiane, indicante il veggente, lo stregone e l’asceta. Molti

considerano erroneamente lo S. sinonimo di stregoneria e satanismo. Al riguardo Guenon,

nel suo Regno delle Quantità e i Segni dei Tempi (Ediz. Adelphi, 1982) diceva : "La

distinzione che taluni hanno voluto stabilire tra S. e feticismo, considerati come

due varietà dell’animismo, non può essere né così netta né così

importante com’essi ritengono: che siano esseri umani (nel primo caso) od oggetti

qualsiasi (nel secondo caso) a fungere principalmente da supporti o da condensatori

per certe influenze sottili, si tratta soltanto di una semplice differenza di modalità tecniche,

la quale, in fondo, non ha nulla di assolutamente essenziale". In sostanza lo S.

è una specie di animismo, in cui la parte preponderante è costituita dall’elemento

magia (v.). Comunque non tutti i maghi sono sciamani, mentre tutti gli sciamani sono

maghi, esperti in tecniche dell’estasi del tutto particolari. Alla base delle

credenze sciamaniche c’è la convinzione che in ogni elemento naturale dimori uno

spirito sacro di origine divina. Per entrare in contatto con queste forze misteriose, che

tra l’altro infondono facoltà di guarigione e di interpretazione del futuro, gli

sciamani si sottopongono a difficili prove fisiche. Questo carattere religioso, che di

norma è estraneo a sistemi teologici ben definiti, riconosce l’esistenza di un

Essere Supremo, quasi sempre androgino e quindi autogenerantesi, col quale lo sciamano

entra in contatto. In breve, lo sciamano viene posseduto essenzialmente da uno spirito in

uno stato ipnotico o di trance profonda. I suoi sogni sono viaggi estatici nella

realtà. Il suo spirito, percorrendo mondi paralleli, incontra altre entità, altri mondi

dei trapassati ed altri sciamani. Dai mondi esplorati trae l’energia che mette al

servizio di riti magici per il bene dell’umanità. Nel momento dell’estasi,

provocata in vari modi e sempre accompagnata dal battere d’uno speciale tamburo,

attributo dello sciamano, egli s’identifica magicamente con il suo Dio unico. Nello

sciamano si rileva l’esistenza di una cosmologia molto sviluppata (i cosiddetti tre

mondi, v. Astrale), e si riscontrano riti di elevato livello esoterico che ricordano

quelli primordiali o vedici. Tra gli sciamani del 1700 potrebbe essere annoverato il

famoso taumaturgo Cagliostro, in quanto anch’egli nelle sue pratiche magico-rituali

si avvaleva di una fanciulla medium, dal nome simbolico di Colomba, come mezzo coadiuvante

nell’evocazione dei dodici profeti o dei sette angeli. Oggi lo sciamano esiste in

tutti i paesi del mondo. Nella società moderna egli si esprime anche in gruppo,

utilizzando vari riti propiziatori, come quello della pioggia. Normalmente un gruppo

associato che celebra un rito magico è composto da 13 sciamani. Simbolo di queste

congreghe ascetiche è il pentacolo, una stella a cinque punte inscritta in un

cerchio, a cui si attribuisce valore magico. (La Luce Massonica di A. Sebastiani,

Vol 6°, Ediz. Hermes, 1995).

Sciarpa: Indumento

massonico caduto molto in disuso dopo gli anni ’80, di cui sono dotati i Maestri

Massoni. Secondo gli studiosi richiama il cordone dei Brahmani (v.). La S., cade

dalla spalla destra al fianco sinistro, e viene ritualmente indossata solo in talune Logge

del Grande Oriente d’Italia. In genere però viene oggi usata preferibilmente durante

alcune cerimonie festive o nelle Tornate bianche (v.). Indumento proveniente dalla

Tradizione Scozzese, la S. è di colore azzurro (come la Volta Stellata, v.) con bordi

rossi (la Trascendenza).

Scientology: Termine

che definisce la tecnologia sviluppata e diffusa nel 1950 dall’americano L. Ron

Hubbard, consistente nella liberazione della mente da condizionamenti derivati da traumi

subiti fin da prima della nascita in condizione di incoscienza, che possono portare

l’essere umano a comportamenti irrazionali od a patologie psico-fisiche anche molto

gravi (v. Dianetics).

Scientology: Termine

che definisce la tecnologia sviluppata e diffusa nel 1950 dall’americano L. Ron

Hubbard, consistente nella liberazione della mente da condizionamenti derivati da traumi

subiti fin da prima della nascita in condizione di incoscienza, che possono portare

l’essere umano a comportamenti irrazionali od a patologie psico-fisiche anche molto

gravi (v. Dianetics).

Sciiti: Denominati anche

Si’iti, dall’arabo si’a, divisione, partito. Seguaci della

fazione di ‘Alì, cugino e genero di Maometto, del quale aveva sposato la figlia

Fatima. Dopo l’uccisione di ‘Alì (661), i suoi sostenitori diedero vita ad un

partito fondato sul principio del legittimismo tanto politico quanto religioso, che

rivendicava ai discendenti dell’assassinato la massima autorità sull’Islam. In

pratica gli S. respingevano il principio del consensus della comunità in

riferimento alla designazione dell’imam, sostenendo la dottrina che in ogni

tempo Dio affidi a un imam infallibile "per natura" la guida dei

suoi servi, tanto come capo religioso quanto come capo temporale. Di qui

l’individuazione dell’imam "del tempo", al quale il fedele deve

credere perché investito da Dio di qualità sovrumane, in quanto in lui è impiantata una

particella divina trasmessagli da Adamo attraverso Maometto. In riferimento con questa

problematica tra gli S., che si opposero tenacemente sia agli omayyadi che agli abbasidi,

sorsero numerose tendenze e sette. Tra le principali, che ebbero come punto centrale di

contrasto proprio l’interrogativo a che spettasse la suprema direzione della

comunità musulmana, gli zaiditi (da Zaid, pronipote di ‘Alì), gli imamiti

o duodecimani, che sostenevano che con il dodicesimo imam la serie s’era

estinta, e gli ismailiti (da Isma’il, il settimo imam), ai quali si possono

collegare la setta degli Assassini (v.) ed i Drusi. Sul piano politico queste ed altre

correnti hanno avuto notevole importanza, dando origine a varie dinastie locali. In

materia di osservanza rituale, gli S. hanno una visione rigida della purezza rituale, con

evidente conseguenza per quanto concerne i rapporti con cristiani, ebrei ed anche

musulmani di altro rito. Inoltre, rispetto ai sunniti, una tradizione per essere

autorevole deve risalire esclusivamente alla famiglia del Profeta, e non eventualmente ai

compagni dello stesso. Attualmente circa il 10% dei musulmani è S., secondo le differenti

correnti, con comunità particolarmente consistenti in Iran (dal 1979 un imam

governa l’intero Paese, dopo aver esiliato l’ultimo scià Reza Pahlavi), Iraq,

Marocco e Yemen.

Scisma: Termine derivato

dal greco scisma, fenditura, spaccatura,

scissione. Nell’ambito della dottrina cristiana, significa rottura dell’unità

ecclesiale, secondo la definizione di Ireneo (Adversus haereses 4, 33, 7),

determinata dal prevalere di interessi particolari sull’unità della Chiesa e

l’amore fraterno tra i fedeli. Talvolta lo S. è connesso all’eresia (v.), ma

non sempre. Infatti la ribellione può toccare il solo campo disciplinare, senza intaccare

il dogma. I primi S. si verificarono in seguito al dibattito religioso ed alle

controversie dottrinali dei primi secoli; tra il IV ed il V secolo si ebbe la separazione

dei donatisti, degli ariani e dei monofisiti che, pur allontanando una parte dei credenti

dalla comunità cristiana, non compromisero l’unità e la stabilità della Chiesa. Ma

durante le controversie sul monofisismo, si determinarono le premesse di una separazione

ben più grave tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente. Quando nel 482

l’imperatore Zenone fece pubblicare l’Henoticon (editto di unione) per

conciliare ortodossi e monofisiti, il patriarca di Costantinopoli rese vano il tentativo

di pacificazione, originandola prima vera frattura tra chiesa romana ed orientale (S. di

Acacio, 482-519), riaffermata dall’appoggio dato dall’imperatore Costante II al

monotelismo, con la pubblicazione del Tipo o Regola intorno alla fede (648) e dalla

successiva lotta iconoclasta. Le cause dello S. d’Oriente furono molteplici:

contrasti dottrinali, tendenza dei patriarchi di Costantinopoli ad emanciparsi dalla guida

del papa di Roma, tensioni politiche che opposero gli imperatori orientali alla dinastia

franca che, appoggiata dal papato, non nascondeva le mire espansionistiche verso Oriente.

Imperatori e patriarchi operarono in senso convergente, per determinare lo S. che si

svolse in due tempi: dapprima si ebbe lo S. temporaneo (881- 886), in seguito lo S.

definitivo (1054). Nell’857 il patriarca di Costantinopoli Ignazio, e3nergico

oppositore della politica corrotta della corte, venne messo al bando e sostituito da

Fozio, legato alla famiglia imperiale, il quale, nonostante la fedeltà del popolo al

legittimo pastore, con pressioni e minacce riuscì a farsi riconoscere patriarca nel

sinodo di Costantinopoli. Ignazio allora si appellò a Nicolò I, che dichiarò

illegittima la nomina di Fozio, privandolo di ogni dignità ecclesiastica. (863). Fozio

reagì, convocando tutte le chiese d’Oriente ad un concilio generale, che dichiarò

decaduto Nicolò I e comminò la scomunica a quanti l’avevano seguito. Fra le accuse

rivolte alla Chiesa d’Occidente da parte di Fozio vi era quella di eresia per

l’introduzione nel Credo dell’espressione filioque, e quindi della tesi

che lo Spirito procede non solo dal Padre, come affermavano alcune chiese orientali, ma

anche dal Figlio. Dopo aver inutilmente tentato di coinvolgere nella disputa

l’imperatore germanico Lotario II, Fozio venne relegato in un convento, ed Ignazio,

ripreso possesso della cattedra vescovile, convocò a Costantinopoli un concilio

ecumenico, che condannò Fozio e riconobbe definitivamente la legittimità della carica di

Ignazio (877). Dopo la morte di Ignazio (877), Fozio riuscì ad installarsi di nuovo nella

sede patriarcale con l’approvazione di Giovanni VIII, quindi indisse un sinodo che

disconobbe le conclusioni del precedente concilio ecumenico. Nell’886

l’imperatore Leone fece rinchiudere Fozio in un convento, dove morì nell’891.

Ma in seguito, a causa del quarto matrimonio dell’imperatore Leone, si rinfocolarono

i contrasti tra Oriente ed Occidente, finché il patriarca Michele Cerulario determinò lo

S. definitivo, facendo chiudere tutte le chiese ed i monasteri di rito latino, e

riaffermando le accuse dottrinali contro la chiesa d’occidente. Nel 1954 Leone IX

scomunicò il patriarca ed i suoi seguaci, i quali a loro volta scomunicarono il papa di

Roma, rendendo irreparabile lo S. Nel XIV-XU secolo un altro grande S. minacciò la Chiesa

d’occidente. Alla morte di Gregorio IX (1378), che aveva posto fine alla cattività

avignonese riportando la sede pontificia a Roma, i cardinali romani chiesero

l’elezione di un papa italiano come garanzia della presenza papale a Roma. Ma

l’eletto, il vescovo di Bari Bartolomeo Prignano, divenuto papa con il nome di Urbano

VI, per la sua politica assolutistica suscitò molte opposizioni, che sfociarono nella

nomina di un antipapa nella persona di Roberto di Ginevra, il quale, assunto il nome di

Clemente VII, stabilì di nuovo la sua sede ad Avignone. Seguì un periodo di grande

confusione per la Chiesa occidentale, divisa tra due curie e due obbedienze. Neppure la

morte dei due pontefici riportò l’unità: il Sacro Collegio di Roma elesse

successivamente Bonifacio IX (1389-1404), Innocenzo VII (1404-06) e Gregorio XII

(1406-15); quello di Avignone Benedetto XIII (1394-1417). Una nuova complicazione venne

quando, per porre fine allo S., fu riunito il concilio di Pisa (1409) dal quale, anziché

la pacificazione, venne fuori un terzo pontefice, Alessandro V (1409-10), a cui successe

Giovanni XXIII (1410-15). Con l’appoggio dell’imperatore Sigismondo

d’Ungheria, Giovanni XXIII convocò un concilio a Costanza (1414-18) con

l’intento di estirpare l’eresia hussita (v.) che si stava diffondendo in Boemia,

di mettere fine allo S. e di operare una profonda riforma della Chiesa, il cui prestigio

era stato molto scosso dagli avvenimenti confusi degli ultimi anni. Gregorio e Benedetto

non si presentarono a Costanza, ed anche Giovanni, che pure aveva convocato il concilio

con l’illusione di uscirne vittorioso, fuggì da Costanza per l’ostilità che si

era creata intorno a lui a causa delle sue pretese di dominio. Il concilio continuò sotto

la presidenza a turno dei cardinali, che costrinsero Giovanni XXIII a ricomparire per

essere processato e deposto (1415). Allora Gregorio XII rinunciò al papato per far

cessare lo S., mentre Benedetto XIII, irremovibile nella difesa della sua carica, venne

pure deposto dal concilio (1417). L’11.11.1417 il conclave elesse il nuovo pontefice

Martino V, mettendo così fine al lungo S., e riportando ordine nella vita della Chiesa.

Ma i pericoli suscitati dall’affermazione dell’autorità assoluta dei pontefici

e dai conseguenti abusi, indussero i cardinali riuniti a costanza a stabilire

l’indizione periodica di concili che controllassero l’operato del papa,

rivendicando la superiorità di ogni decisione dogmatica e dottrinale.

apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della

prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa

corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò

dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco

dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne

uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al

dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,

che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si

rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo

all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale

fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta

opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,

grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più

accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle

donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare

contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,

che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De

veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a

predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il

papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato

arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo

tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed

immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il

S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed

altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23

maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati

nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse

a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo

non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..

apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della

prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa

corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò

dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco

dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne

uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al

dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,

che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si

rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo

all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale

fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta

opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,

grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più

accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle

donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare

contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,

che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De

veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a

predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il

papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato

arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo

tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed

immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il

S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed

altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23

maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati

nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse

a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo

non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..