Naasseni: Termine derivato dall’ebraico nahash, serpente, usato quale sinonimo

di gnostici, noti soltanto attraverso una lunga notizia di Ippolito di Roma. Probabilmente

appartenevano alla gnosi egizia, poiché due testi tramandati dai papiri di Nag-Hammadi

(v.) sembrano coincidere con quelli sacri alla setta. Il culto del serpente che li

caratterizza li fa rientrare tra gli gnostici Ofiti (dal greco ofiz,

serpente), intesi nella loro accezione più generale,

Nabucodonosor: Famoso

re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico

Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,

succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò

alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una

principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la

sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un

tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e

civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata

di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,

delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio

è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.

Nabucodonosor: Famoso

re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico

Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,

succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò

alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una

principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la

sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un

tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e

civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata

di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,

delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio

è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.

Nadi: Termine sanscrito

indicante i centri di forza, o canali, appartenenti al corpo astrale (v.)

dell’individuo. I tre N. principali sono: · 1) Sushumna,

ubicato all’interno del midollo spinale; · 2) Ida,

scorrente accanto a Sushumna; · 3) Pingala, che scorre

accanto e parallelamente a Sushumna, ma sul lato opposto rispetto ad Ida. Lungo il

percorso dei N. si incontrano i Chakras (v.),

Nadir: Opposto

(dall’arabo nazir) allo Zenit, è il punto di intersezione della verticale del

luogo con la sfera celeste, situato sotto l’osservatore. Viene definita direzione del

N. la direzione della verticale del luogo, orientata verso il basso.

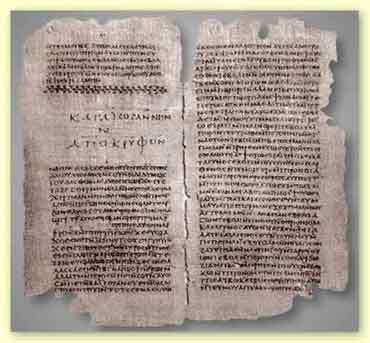

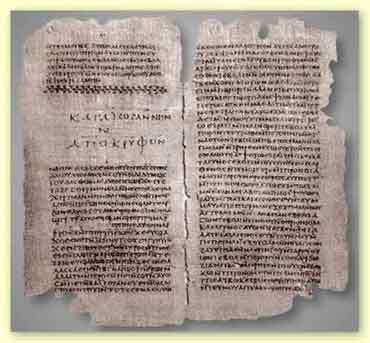

Nag Hammadi: Centro

dell’Alto Egitto, nella provincia di Qina, sulla sponda sinistra del Nilo. Nei suoi

pressi sono stati rinvenuti nel 1946 tredici codici papiracei (denominati papiri di N.)

contenuti in una giara occultata forse all’inizio del V secolo, in una tomba pagana

dell’antica Diospolis Parva, diventata poi il villaggio e quindi il monastero

pacomiano di Khenoboskion. I codici si trovano oggi al Museo Copto del Cairo, tranne il

codice Jung, posseduto dall’Istituto omonimo di Zurigo. I papiri di N. tramandano 56

testi (di cui ben 42 diversamente ignoti) prodotti da gruppi gnostici diversi, e copiati

fra il III ed il IV secolo d.C., per lo più in copto (saidico).

Nag Hammadi: Centro

dell’Alto Egitto, nella provincia di Qina, sulla sponda sinistra del Nilo. Nei suoi

pressi sono stati rinvenuti nel 1946 tredici codici papiracei (denominati papiri di N.)

contenuti in una giara occultata forse all’inizio del V secolo, in una tomba pagana

dell’antica Diospolis Parva, diventata poi il villaggio e quindi il monastero

pacomiano di Khenoboskion. I codici si trovano oggi al Museo Copto del Cairo, tranne il

codice Jung, posseduto dall’Istituto omonimo di Zurigo. I papiri di N. tramandano 56

testi (di cui ben 42 diversamente ignoti) prodotti da gruppi gnostici diversi, e copiati

fra il III ed il IV secolo d.C., per lo più in copto (saidico).

Nana: Divinità

appartenente al pantheon assiro-babilone, collegata alla generazione ed alla fecondità.

Di probabile origine indiana, forse derivata da Paredra di Nabù ed assimilata ad Istar,

dea della passione erotica, ebbe un culto estremamente licenzioso, comprendente la

prostituzione sacra. Nel sincretismo iranico mesopotanico, sia N. che Istar furono

identificate con Anahita. N. ricompare anche nella mitologia frigia, come figlia

del re fiume Sangario, e madre di Attis (v.).

Naos: Termine derivato dal

greco naoz, abitazione, indicante la cella del tempio ellenico,

ossia la parte più interna dell’edificio religioso, dove era situata la statua della

divinità. A pianta rettangolare, la cella aveva come unica apertura la porta di accesso,

sull’asse del tempio, in direzione della facciata principale. Quando le dimensioni

del N. erano notevoli, una o due file di colonnati ne sostenevano la copertura.

Natale: Festività

cristiana, fissata dalla Chiesa cattolica il 25 dicembre, data convenzionale della nascita

di Gesù Cristo. La festa fu istituita a Roma nel 336, e si diffuse nel corso del IV

secolo. Il primo accenno al N. risale alla Depositio Martyrum (354) di Dionisio

Filocalo, il quale rileva anche la sua corrispondenza con la festa pagana del dies

natalis solis invicti (la nascita di Mithra, v.). Ippolito, nel Commentarium in

Danielem, fissa il N. al 24 dicembre del 42° anno di Augusto Tertulliano (II secolo),

mentre Origene (II-III secolo, v.) ignora del tutto la festività natalizia. Tuttavia la Depositio

Episcoporum conferma la celebrazione del N. in data 25 dicembre dell’anno 336.

Dal VI secolo la liturgia cattolica prevede la celebrazione di tre messe da parte di ogni

sacerdote, simbolo della triplice nascita di Cristo: nell’eternità del Padre, nel

tempo da Maria, e nell’anima dai cristiani. A mezzanotte (dal concilio di Efeso,

431), all’alba o ad auroram (inizio VI secolo) ed al mattino (dal IV secolo).

Dopo l’anno 1000 l’uso delle tre messe si estese a tutto l’occidente

cristiano. Mentre il rito occidentale distingue tra N. (nascita di Gesù) ed Epifania

(adorazione dei Magi, v.), quello orientale accoglie la sola Epifania (battesimo di

Gesù). Nel folklore, il N. è la più tradizionale delle feste cristiane, e trova

espressione nelle diffusissime usanze del ciocco natalizio, del Presepe introdotto da San

Francesco d’Assisi (v.), dell’albero di N. e di Babbo N. La tradizione del

ceppo, collegata con l’antica festa pagana del fuoco del solstizio invernale, è

diffusa nelle campagne francesi, tedesche, inglesi, italiane (Umbria e Romagna); le ceneri

del ciocco di quercia, conservate poi per tutto l’anno, nel periodo tra N e

l’Epifania successiva vengono sparse nei campi, con diverse modalità. L’albero

di N., collegato con riti propiziatori di tipo agrario, è di origine relativamente

recente (inizio XVI secolo), e si diffuse poi in Germania (Weihnachtsbaum, o Christbaum),

nel territorio parigino, in Italia, nei paesi scandinavi ed in Russia; sotto

l’albero, un abete illuminato ed adorno, vengono posti i doni; in Italia la

tradizione dell’albero si fuse, dopo l’ultimo dopoguerra, con quello locale del

presepe. Babbo N., di origine celtica, diffuso nei paesi germanici ed anglosassoni, è

caratterizzato dalla veste rossa e dalla lunga barba bianca; si collega con il popolare

San Nicola di Bari (il tedesco Sanctus Nicholaus, popolarmente Santa Claus o

Klaus). Al N. si ispirano anche numerosi canti popolari, tra i quali i più celebri

sono l’italiano Adeste Fidelis ed il tedesco Stille Nacht.

All’usanza del ciocco natalizio si possono collegare anche quelle dei fuochi e dei

falò. La Massoneria collega il N. con il solstizio d’inverno (come evento cosmico) e

con la festività di San Giovanni Evangelista (patrono dell’Istituzione), e celebra

ritualmente la festa della Luce (v.).

Nathan Ernesto: Uomo

politico italiano di origine inglese (Londra 1845-Roma 1921). Fu uomo di fiducia di

Mazzini, anche perché era molto amico della madre Sara Levi. A Milano diresse dal 1862 il

giornale l’Unità d’Italia, e nel 1870 si trasferì’ a Roma. Membro

illustre della Massoneria, ne divenne Gran Maestro (1896-1904), mantenendo le redini

dell’Istituzione con grande vigore, e consacrando alla propaganda ed alla difesa dei

principi tutta la sua meravigliosa energia del carattere e dell’ingegno (Ulisse

Bacci, Il Libro del massone italiano, Vol. II, pag. 488, Ediz. Forni, 1972).

Cittadino italiano dal 1888, partecipò alla vita pubblica nelle file dei radicali,

segnalandosi per il suo impegno anticlericale e, come sindaco di Roma dal 1907 al 1913,

per saggi provvedimenti amministrativi.

Natron: Carbonato sodico

decaidrato, chiamato anche natrite. Reperibile come incrostazione granulare,

polverulenta o bacillare e come effervescenza. Di colore bianco sporco o giallognolo, è

solubile in acqua. Fonde a 32°C., e reagisce violentemente con acido cloridrico. Si forma

nella stagione fredda nei laghi salati dell’Africa settentrionale, della Persia,

delle Americhe e della Russia asiatica. Ha larghe applicazioni industriali. È noto

soprattutto come prodotto base, impiegato nell’antico Egitto per la mummificazione

dei cadaveri umani prima della loro sepoltura.

Natura: Secondo la

Tradizione, il termine N. è sinonimo di Creato, e viene inteso in una forma assai più

ampia rispetto a quello che viene preso in considerazione dalle scienze naturali. La N. è

considerata il luogo dove si manifesta la vita, perciò comprende anche tutte quelle

manifestazioni che spaziano nell'indefinibile dello spirito. In questo senso include il

Macrocosmo ed il Microcosmo e, conseguentemente, tutte le creature e gli eventi che legano

in qualche modo i due mondi suddetti. Per questi motivi si deve proporre all'attenzione

dei ricercatori la presenza di Leggi naturali di grandissima portata spirituale, che

condizionano e regolano tutte le manifestazioni della vita. Sempre tradizionalmente viene

caldamente raccomandato ai ricercatori di cercare di leggere nel Gran Libro della N. Un

compito arduo che potrebbe forse essere facilitato se si partisse dalla semplice

considerazione che ogni essere non è altro che un tassello perfettamente inserito nel

gran mosaico della N. stessa, in cui il ricercatore stesso è al contempo artefice e

spettatore.

Naturismo: Movimento

formatosi a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, per opera di Saint-Georges de Bouhelier e

Maurice Le Blond, come reazione verso la civiltà industriale e l’urbanesimo. Nel

complesso il movimento tendeva ad un ritorno dell’uomo ad un’ipotizzata

preesistente vita naturale, alla cui base doveva esserci un contatto immediato con la

natura, da realizzarsi sia con un’alimentazione vegetariana sia con la

semplificazione del vestiario, fino alla sua totale soppressione (nudismo). In etnologia

si presenta come un indirizzo che riguarda i popoli primitivi, come legati a leggi

naturali. In medicina il N. riconosce alla natura capacità risanatrici, e si ricollega

all’ippocraticismo.

Navigazione: Termine corrente impiegato sia nel complesso delle apparecchiature elettroniche usate per il controllo automatico del volo aerospaziale, sia per definire l'attività di collegamento tra vari utenti della rete informatica internazionale (Internet). Negli ultimi decenni le informazioni a disposizione dell'essere umano sono diventate sempre più numerose. Probabilmente presto si potrebbe non essere più in grado di seguire direttamente il loro flusso. La conoscenza basata su sintesi dirette delle informazioni esplicitabili non sarà più possibile, dal punto di vista della completezza, per la maggior parte degli uomini. Saranno solo possibili, in materia di informazioni esplicite, sintesi di sintesi parziali, preparate da intermediari che cercheranno di portarle all'attenzione degli altri. Un tale tipo di conoscenza non appare essere particolarmente desiderabile per l'uomo libero. Non diversamente dal passato, sarà molto forte la tentazione di proporre informazioni in forma dogmatica. Tuttavia, la crescita collettiva interiore del genere umano rende sempre più improbabile una simile via, che costituirebbe un'involuzione vera e propria. Appare, perciò, sempre più probabile un'evoluzione che, pur utilizzando la massa delle informazioni esplicite, si dovrà basare essenzialmente sulla coscienza. In altre parole nel campo dell’informazione la coscienza delle forme dovrebbe giocare ruoli sempre più importanti nella crescita dell'umanità. Altrettanto si può ipotizzare per la percezione dell'intima natura dinamica delle informazioni stesse e delle forze ad esse legate. Non essendo possibile legare le forme e le forze a conoscenze esplicitabili, appare sin da ora che la responsabilità di interpretare artisticamente le informazioni ricada sui navigatori della coscienza. È per tali motivi che si dovrebbero incoraggiare le esperienze interiori basate sulla N. a vista, seguendo l'Arte, quindi l'Intuizione (v.) e le risonanze degli eventi con i valori sacrali individuali.

Nazareni: Termine

derivato dalla denominazione di Gesù Cristo, usata in Matteo 2, 23, in quanto

nativo di Nazareth (v.). Nome dispregiativo assegnato ai primi cristiani. Furono così

denominati anche i seguaci di una setta giudaizzante fiorita in Palestina nel II secolo,

che cercavano di conciliare le regole del culto ebraico con quello cristiano, riconoscendo

valido il solo Vangelo di Matteo. È anche il nome di alcune sette cristiane del XIX

secolo: N. ungheresi, fondata in Ungheria nel 1839, N. tedeschi, fondata in

Svizzera da J.J. Wirz (1778-1858) e diffusa poi anche nella Germania meridionale, Chiesa

del N., detta dei Seguaci di Cristo, fondata in California (Stati Uniti) nel

1895; questi praticano il battesimo per immersione, con l’imposizione delle mani, e

ritengono peccato grave il possesso di armi.

Nazareth: Città dello

Stato di Israele, capoluogo del distretto settentrionale a SE di Haifa, alle falde del

monte Tabor. È divisa nei tre quartieri: arabo, greco e latino. N. è indicata dai

Vangeli come il luogo in cui Maria ricevette l’Annunciazione, ed in cui Gesù

trascorse la sua giovinezza, dimorandovi fino al giorno del suo battesimo. "Morto

Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto, e gli disse: Alzati,

prendi con te il bambino e sua madre, e va nel paese d’Israele; perché sono morti

coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua

madre, ed entrò nel paese d’Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea

Archelao al posto di re Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò

nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata N.,

perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: Sarà chiamato Nazareno"

(Matteo 2, 19-23). La città fu conquistata prima dagli Arabi (636) e poi dai

Crociati (1099), che la elessero a Vescovado, e venne rasa al suolo nel 1363 dal mamelucco

Baihars. I suoi monumenti furono in parte ricostruiti dai Francescani a partire dal 1620.

Oltre al santuario dell’Annunciazione, edificato nel 1620 ed ampliato nel 1730 e nel

1877, vi sorgono la chiesa ortodossa di San Gabriele (XVIII secolo) ed il forte di Dahur

el-‘Omar (1725).

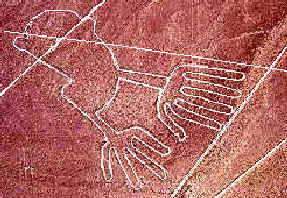

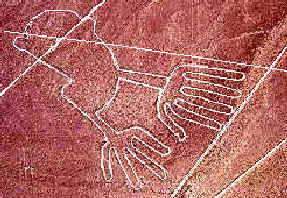

Nazca: Civiltà precolombiana, sviluppatasi in

epoca preincaica nelle fertili valli di N., un’oasi agricola che è l’area di

produzione dei vini peruviani ubicata a Sud di Paracas, nel Perù meridionale. Circa 2.500

anni fa, N. era infatti il centro di tale civiltà, ed era molto avanzato sia in

astronomia che nell’arte ceramica. Caratteristica principale della ceramica N. è

l’ansa a ponte, che appoggia i due estremi su due tubi cilindro-conici che portano la

doppia imboccatura. Elemento predominante della decorazione sono le figure gorgoniche. Nel

IX secolo d.C. venne travolta da un movimento religioso militare e poi, definitivamente,

dall’occupazione incaica, che ne incorporò il territorio nell’impero di Cuzco.

Verso il 900 d.C. la regione di N. fu invasa da un popolo di montanari, provenienti dalla

roccaforte di Tihiauanaco, presso il lago Titicaca, a 3.800 metri sulle Ande boliviane. I

Tiahianaco portarono a Nord la tecnica delle "linee", tuttora visibili,

costituite da una serie di rettangoli e quadrati, o figure di enormi uccelli, ragni e

falene, tracciate sulla terra del deserto, lunghe a volte parecchi chilometri (da 0,5 ad

8); il loro significato è ancora oscuro. Nel deserto peruviano, a circa 320 km. a Sud di

Lima, si trova un altopiano posto tra le valli Inca e Nazca. Lungo tale altopiano, su

un’area che misura circa 60 km. di lunghezza per meno di due di larghezza, da un

aeromobile è visibile un complesso di linee perfettamente diritte, molte ad andamento

parallelo, altre che si intersecano, che formano enormi forme geometriche.

All’interno ed accanto a tali linee vi sono anche aree trapezoidali,  strani

simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono

essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché

inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le

avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda

molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare

che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.

Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per

consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale

destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che

visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che

l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un

astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una

riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle

linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza

fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.

Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore

inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti

delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato

rettilineo. I

strani

simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono

essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché

inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le

avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda

molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare

che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.

Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per

consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale

destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che

visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che

l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un

astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una

riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle

linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza

fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.

Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore

inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti

delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato

rettilineo. I  fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e

meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.

Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche

se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari

per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.

A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande

raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,

ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del

Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda

un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta

zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un

condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,

visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero

rimane ancora irrisolto.

fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e

meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.

Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche

se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari

per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.

A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande

raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,

ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del

Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda

un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta

zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un

condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,

visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero

rimane ancora irrisolto.

Nazirei: Termine

derivato dall’ebraico nazir, separato, presso gli antichi Ebrei indicava

individui consacrato temporaneamente a Yahweh mediante l’adempimento di determinati

voti (astinenza da alcoolici e bevande inebrianti) e di oblighi rituali (libera crescita

dei capelli ed astensione dai contatti con cadaveri). Furono N. Sansone (Giudici

13, 2-7; 16, 17), Samuele (I Samuele 1, 11) e lo stesso Paolo di Tarso (Atti

degli Apostoli 18, 18; 21, 23-26). L’uso continuò fino all’epoca talmudica

(IV-V secolo d.C.).

Neanderthal, Uomo di: Resti di uno scheletro di tipo umano ritrovati nel 1856 in una cava di calcare

nella valle di Neander, presso Düsseldorf, di cui diede notizia C. Fuhlrott. Questo

scheletro, il primo di una serie di reperti coevi in Europa ed in Asia Minore e Centrale

formanti tre gruppi razziali diversi, risale al periodo interglaciale riss-würmiana, ed

alla successiva glaciazione würmiana fra i 70.000 ed i 35.000 anni fa. L’uomo di N.,

per la fronte ed il mento appena segnato, lo sviluppo marcato delle arcate sopraorbitarie,

il collo corto e grosso, la statura intorno ai 150 cm., la positura eretta e la capacità

cerebrale compresa tra i 1200 ed i 1600 cmc., presenta tratti pitecoidi che ricordano il

pitecantropo ed il sinantropo. In molti luoghi i resti dell’Homo neanderthalensis sono

stati rinvenuti associati con l’industria mousteriana. In Italia i ritrovamenti sono

avvenuti nel Lazio, a Saccopastore ed al Circeo.

Necromanzia: V.

Negromanzia.

Necropoli: Termine

con cui si indica un gruppo di sepolcri di epoca anteriore a quella cristiana. Per

l’importanza data da sempre alla sepoltura ed al culto dei defunti in ogni tipo di

cultura e di società, la N. ha concentrato interessi e significati che sono rimasti

protetti nel tempo, e quindi disponibili agli studi archeologici molto più di quanto lo

sia stata qualsiasi altra opera costruita dall’uomo. La struttura della N. fu

determinata quando ancora la forma della città non aveva ragione d’essere, vivendo

le popolazioni in luoghi e modi differenziati e non stabilizzati. Appare quindi come una

prima definizione di quello che sarà in seguito lo schema urbano: fin dalle epoche più

remote ad es. in tutta la penisola italica le N. costituiscono, secondo forme diverse

corrispondenti a culture differenziate, vere e proprie organizzazioni urbane sotterranee

(Cassibile, N. delle stazioni terramaricole padane), che culminano nella visione

prettamente urbana o pianificata dello schema delle N. etrusche (Populonia, Tarquinia,

Chiusi, ecc.).

Nabucodonosor: Famoso

re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico

Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,

succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò

alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una

principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la

sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un

tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e

civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata

di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,

delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio

è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.

Nabucodonosor: Famoso

re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico

Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,

succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò

alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una

principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la

sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un

tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e

civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata

di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,

delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio

è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.

strani

simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono

essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché

inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le

avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda

molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare

che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.

Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per

consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale

destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che

visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che

l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un

astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una

riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle

linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza

fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.

Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore

inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti

delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato

rettilineo. I

strani

simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono

essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché

inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le

avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda

molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare

che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.

Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per

consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale

destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che

visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che

l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un

astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una

riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle

linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza

fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.

Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore

inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti

delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato

rettilineo. I  fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e

meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.

Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche

se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari

per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.

A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande

raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,

ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del

Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda

un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta

zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un

condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,

visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero

rimane ancora irrisolto.

fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e

meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.

Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche

se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari

per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.

A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande

raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,

ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del

Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda

un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta

zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un

condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,

visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero

rimane ancora irrisolto.