L.I.D.U.: Abbreviazione della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo,

un’associazione che si richiama alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nel cui

preambolo recita: "L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la

presente Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come ideale comune da

raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni

organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di

promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e

di queste libertà, e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed

internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra i

popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro

giurisdizione".

Labaro: Sinonimo di

insegna, gagliardetto, era molto usato dagli antichi come stendardo. Di forma quadrata o

rettangolare, viene appeso con anelli o strisce ad un supporto orizzontale, in genere

fissato a sua volta ad un’asta, così da restare sempre disteso. La Massoneria ha

adottato il L. per le sue insegne istituzionali, dal Grande Oriente ai Collegi alle

singole Logge. L’Obbedienza italiana ha adottato per le Logge la forma rettangolare,

con il L. appeso al lato più corto e mantenuto disteso, avente come fondo un tessuto

normalmente di colore verde, in genere bordato di rosso, sul quale sono ricamate in oro la

dedica A.G.D.G.A.D.U., l’emblema ed il nome distintivo, ed il numero della Loggia,

nonché l’Oriente in cui opera. Nel Tempio Massonico il L. di Loggia viene esposto

nel corso delle Tornate rituali nell’angolo Nord-Ovest del Tempio, ovvero opposto

allo stendardo (v.) nazionale, secondo quanto disposto dall’Art. 17 della

Costituzione dell’Ordine.

Labirinto:

Termine greco, laburindoz, che

definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,

su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti

culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea

consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.

Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,

cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il

Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il

modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato

il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e

delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi

ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per

la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è

presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze

neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma

meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,

dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.

quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della

Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è

tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione

pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente

usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al

riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato

nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,

esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli

undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata

equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità

ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della

fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano

come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato

fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),

in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel

corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La

simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una

fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul

significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato

risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è

il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno

riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei

morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie

rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,

nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di

destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".

Labirinto:

Termine greco, laburindoz, che

definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,

su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti

culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea

consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.

Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,

cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il

Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il

modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato

il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e

delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi

ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per

la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è

presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze

neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma

meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,

dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.

quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della

Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è

tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione

pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente

usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al

riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato

nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,

esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli

undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata

equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità

ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della

fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano

come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato

fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),

in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel

corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La

simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una

fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul

significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato

risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è

il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno

riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei

morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie

rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,

nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di

destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".

Lacrime d'Argento: Generalmente le lacrime sono simbolo del dolore, talvolta anche della meditazione

e dell’intercessione. Alcune tribù dell’Amazzonia consideravano come gocce

d’acqua le lacrime versate dai bambini condotti al sacrificio per impetrare dalle

divinità la pioggia. La Massoneria impiega le L. nei paramenti neri fissati alle pareti e

sugli scranni dei Dignitari, come anche nel Quadro di Loggia (v.) in Grado di Maestro

Massone (v.). Esse sono qui simbolo dei raggi di Luna che illuminano con discrezione le

tenebre della notte, e sono quindi simbolo del silenzio e della meditazione.

Laicismo: Termine con

il quale viene convenzionalmente definito l’insieme delle dottrine politiche che

sostengono il principio della separazione totale della Chiesa dallo Stato laico, come

conseguenza dell’indifferenza ideologica dello Stato stesso. Il L. quindi è una

componente fondamentale del liberalismo, e le sue origini si identificano con quelle del

pensiero liberale, nel periodo delle grandi lotte religiose del XVIII secolo. Risulta non

appropriato il richiamo a suggestivi ma ingannevoli precedenti, come il separatismo

teorizzato da Dante nel suo De Monarchia. Il principio della separazione fra Stato

e Chiesa, derivato da quello della libertà di coscienza, in effetti venne sancito dalla

Rivoluzione francese, e soltanto dopo il fallimento della costituzione civile del clero

del 1791, anche se principi analoghi erano già stati inseriti nella Costituzione degli

Stati Uniti d’America. Travolte dalla restaurazione, gli ideali laicisti lentamente

ricomparvero nella legislazione ecclesiastica degli stati europei, dopo le rivoluzioni del

1831 e del 1848. Trovarono un solido fondamento teoretico nella filosofia del positivismo

(v.), e furono compiutamente adottate dalla costituzione della terza repubblica francese

(1870) e. in Italia, dalla legge delle guarentigie (1871), votata dopo la presa di Roma e

la fine del potere temporale del papato. Dopo l’unità d’Italia il L. fu

patrimonio del pensiero liberale, e fu sempre duramente combattuto dalla Chiesa, come

evidenziato dalle encicliche Quanta cura di Pio IX e Quas primas di Pio XI.

Infine il Concilio Vaticano II, nella costituzione Gaudium et Spes, ha finito con

il formulare taluni principi in tema di rapporti con lo stato che, senza identificarsi con

quelli laicisti, vi sono tuttavia decisamente vicini.

Laico: Dal greco laicoz, popolare o profano, derivato a sua volta da laoz, popolo, indica non tanto l’appartenenza quale membro

quanto la condizione di sudditanza. Nell’ambito della dottrina cristiana e del

diritto canonico, il termine indica il comune fedele che, in forza del battesimo ricevuto,

appartiene alla Chiesa ed è partecipe della sua vita, pur senza far parte della gerarchia

ecclesiastica (contrapposto quindi a chierico), ma cui fanno comunque capo comuni diritti

e doveri. L’espressione è assente nel Nuovo Testamento, e compare per la prima volta

nell’uso cristiano nel 96 d.C., con Clemente Romano, per qualificare il semplice

fedele, a differenza del diacono e del presbitero. La funzione ecclesiale e

d’apostolato del L. nella Chiesa, che è stata al centro di accesi dibattiti

teologici ed ecclesiologici, si è venuta estendendo attraverso una forma di delega di

alcune funzioni ad essa proprie (Azione cattolica ed istituti religiosi), sia in seguito

alla riscoperta di una serie di valori religiosi originali concernenti i L. in quanto

tali, e nelle loro più specifiche attività professionali e sociali. Frate, fratello o

sorella L. o converso, è il religioso non investito degli ordini sacri che si dedica al

servizio di una comunità religiosa, aiutando i sacerdoti nei compiti materiali ed

attendendo ai servizi manuali e profani. L’aggettivo L., contrapposto ad

ecclesiastico, religioso, confessionale, si riferisce a quanto è estraneo all’ambito

di pertinenza diretta od indiretta della chiesa (beneficio L., pensione L., prebenda L.) o

che si ispira a concezioni di autonomia rispetto all’autorità ecclesiastica

(assistenza L., scuola L. e Stato L.).. Può anche essere attribuito ad un atteggiamento

ostile o polemico, a seconda del modo in cui si verifica la constatazione o

l’affermazione di indipendenza o di autonomia. Come voce arcaica L. assumeva anche il

significato di ignorante, incolto, ignorante, in contrapposizione a chierico nel senso di

dotto.

Lalibelà: Nome di villaggio dell’Etiopia settentrionale, chiamato anche Lalibala, nel

Lasta. È noto per le sue dieci chiese in roccia risalenti, secondo la tradizione, al XII

secolo. Sono tutte ricavate nel tufo tenero, ed hanno pianta rettangolare, evidenziando

affinità architettoniche con i templi monolitici dell’India (v. Ajanta). La maggiore

del gruppo è la chiesa di Madhanye ‘Alem, a cinque navate, quelle di Maryam e di

Golgota presentano interessanti sculture. In particolare quest’ultima comprende la

cripta di Sellasyè, con rilievi sulle pareti e sul tabernacolo in pietra, con figure di

santi dei quattro evangelisti. Le "croix patteé" scolpite in quasi tutte

queste chiese ha scatenato la fantasia di vari scrittori, che vi hanno visto

l’intervento dei Cavalieri Templari nella loro realizzazione.

Lalibelà: Nome di villaggio dell’Etiopia settentrionale, chiamato anche Lalibala, nel

Lasta. È noto per le sue dieci chiese in roccia risalenti, secondo la tradizione, al XII

secolo. Sono tutte ricavate nel tufo tenero, ed hanno pianta rettangolare, evidenziando

affinità architettoniche con i templi monolitici dell’India (v. Ajanta). La maggiore

del gruppo è la chiesa di Madhanye ‘Alem, a cinque navate, quelle di Maryam e di

Golgota presentano interessanti sculture. In particolare quest’ultima comprende la

cripta di Sellasyè, con rilievi sulle pareti e sul tabernacolo in pietra, con figure di

santi dei quattro evangelisti. Le "croix patteé" scolpite in quasi tutte

queste chiese ha scatenato la fantasia di vari scrittori, che vi hanno visto

l’intervento dei Cavalieri Templari nella loro realizzazione.

Lama: Dal tibetano bLama, venerabile, corrispondente al sanscrito guru, titolo

d'onore spettante ai monaci dei grandi monasteri buddhisti-lamaisti (v. Lamaismo) del

Tibet e della Mongolia. I L. venivano consacrati dopo un lungo periodo di iniziazione, e

sottoposti a 250 diverse regole disciplinari.

Lamaismo: Derivazione di lama (v.). Religione basata sulle credenze e sulle

istituzioni del Tibet, derivate dal buddhismo mahayana. Introdotto dal Nepal nel

632 d.C., ad opera del re Sron-brtsan-sgam-po, e sovrapposto all'originaria religione

sciamanistica Bon, il buddhismo mahayana venne permeato di elementi tantrici nel 747 per

iniziativa del filosofo indù Padmasambhava, e riformata più tardi dal

"mago" bengalese Atisa (982-1054), dal monaco Rinc'en-bza-po

(958-1055) e nel XIV secolo da Tson-k'a-pa (1357-1419), fondatore della setta dGelugs-pa.

Nel XIV secolo questa setta, affermando la reincarnazione di alcuni Bodhisattva in

corpi-fantasma (sprul-sku), fissò le basi per una monarchia sacerdotale, quella

lamaistica, che ha governato il Tibet fino a pochi decenni fa. I Lama tibetani furono

anche protagonisti della conversione dei Mongoli, e attraverso la dinastia mongola Yüan

(1280-1378), il L. si affermò anche in Cina, dove verrà seguito fin sotto la dinastia manciù

dei Ching (1644-1911). Nel L. l'orientamento filosofico del buddhismo originario è stato

profondamente modificato da contaminazioni della religione Bon (esorcismo, magia,

strapotere sacerdotale) e del mantra (ritualismo, culto di divinità minori, di

religiosi e di incarnazioni viventi del Buddha o lama incarnati). L'organizzazione della

gerarchia lamaista, sotto molti aspetti simile a quella cattolica, si concretizza nelle

figure del Dalai-lama (v.), con poteri politici e sede a Lhasa fino

all'occupazione cinese del Tibet, e del Tashi-lama, con poteri essenzialmente

religiosi e sede a Tashi-lhum-po, considerati la doppia incarnazione del Bodhisattva

tibetano Chenresik. Il Dalai-lama era assistito dai k'am-po

(consiglieri) e dai lama dei monasteri più importanti. L'autorità politica del L. è

stata tuttavia vanificata nel 1959 con l'occupazione militare del Tibet da parte della

Cina comunista. Il Dalai Lama stesso ha dovuto trasferirsi dal Tibet nei vicini

Laddakh, Sikkim, Bhutan, Nepal ed India limitrofa. Il L. sopravvive oggi nel Tibet, e

presso comunità tibetane esuli in territorio indiano. Il Pantheon del L. comprende cinque

dhyani-buddha con cinque bodhisattva, seguiti da mille Buddha incarnati

prima e dopo Sakyamuni, e comprende anche molti demoni. I testi sacri del L.,

codificati agli inizi del XIV secolo, sono il bKa'-agyur (parola tradotta, in 108

libri), che comprende la traduzione dei sutra (v.), ed il bsTan-agyur

(dottrina tradotta, in 225 libri), collezione di commenti al bKa'-agyur e testi

originari dottrinali e filosofici. I riti del L. comprendono una miriade di oggetti

cultuali, come campane, amuleti, rosari, dorje (fulmini, cioè armi per combattere

i demoni), e soprattutto il k'or-lo (mulino rotante o da preghiera).

Lamentazioni: Uno

degli Agiografi della Bibbia (v.), quarto dei cinque rotoli, che nella Vulgata è

posto dopo Geremia. È una raccolta di cinque canti (qinah, elegia) che evocano la

caduta di Gerusalemme sotto l’assedio di Nabucodonosor (587 a.C.). I primi quattro

sono in forma di acrostico alfabetico, mentre il quinto, più popolare, è una preghiera

collettiva che invoca la misericordia divina. I canti, pur apparendo composti

nell’immediatezza della catastrofe, non sembrano essere opera di Geremia, a cui la

tradizione li attribuisce, né di un solo poeta. Le L. fanno parte della liturgia

cattolica della settimana santa, già variamente musicate in epoca gregoriana; divennero

un testo molto sfruttato dai polifonisti del XVI e del XVII secolo. In particolare ne

composero Archadelt. Palestrina, Morales, Victoria ed Allegri.

Lampada di Salomone: v. Menorah.

Lancia di Longino: La Heilige Lance (Lancia sacra) che, secondo la leggenda, era stata usata

dal pretoriano Longino per trafiggere il costato di Cristo crocifisso, era custodita da un

secolo in una bacheca ricoperta da una teca di cristallo, nella Weltliche Schatzkammer

(la stanza dei tesori mondiali) del palazzo dell'Hofburg, a Vienna, tra i cimeli

del Sacro Romano Impero appartenuti agli Asburgo. Nel marzo 1938, subito dopo l’Anschluss

con cui Hitler aveva forzatamente annesso l'Austria alla Germania nazista, la Heilige

Lance fu trasferita a Norimberga, e collocata nella chiesa di Santa Caterina, il luogo in

cui il grande musicista Richard Wagner (adepto come il fuehrer nazista di società

iniziatiche) aveva ambientato uno dei brani più suggestivi dei Maestri Cantori. Hitler

era un fanatico cultore di cose magiche, ed era intimamente convinto che esistessero

oggetti dotati di immensi poteri, il cui possesso o la cui conoscenza avrebbe permesso

alla Germania di diventare la dominatrice del mondo. Tra questi oggetti c'era anche la

Lancia di Longino, l'arma che, nelle narrazioni dedicate a Re Artù e al Graal, aveva

inferto al Re Pescatore il colpo doloroso, gettando l’Inghilterra nella

desolazione. Ma la lancia non portò fortuna al fanatico dittatore. Dopo la sconfitta di

Stalingrado, Hitler ordinò che essa fosse trasferita in un nascondiglio segreto a prova

di bomba. Fu scelta una galleria sotto l'antica fortezza di Norimberga, attrezzata come

una camera blindata. Il 13 ottobre 1944 l'aviazione alleata sferrò un attacco definitivo

sulla Germania; la Oberan Schmied Gasse (Vicolo superiore dei fabbri), in cui era

celata l'entrata al tunnel con la camera blindata, venne completamente distrutta. Qualcuno

notò delle strane aperture che conducevano al sottosuolo, e presto si diffuse la voce che

nel terreno sottostante si trovasse un misterioso bunker corazzato. Il 20 aprile 1945 gli

alleati occuparono Norimberga. Il suo borgomastro, Willy Lebel, che conosceva il

nascondiglio della lancia, si suicidò, e qualcuno perquisì il suo appartamento per

assicurarsi che non vi fossero elementi atti a condurre gli americani al bunker nascosto.

Ma gli uomini dell'American Intelligence non rinunciarono alla ricerca: infatti,

qualche mese prima, il Premier britannico Winston Churchill aveva parlato dell'importante necessità

strategica di recuperare l'arma. Alle 14 e10 del 30 Aprile 1945, lo stesso giorno in

cui Hitler si suicidava a Berlino, la Heilige Lance venne recuperata dagli americani. Il

Generale Patton ammise successivamente che, per qualche istante, fu tentato di tenerla:

anche lui, infatti, era un conoscitore di cose occulte, ed era al corrente dei suoi

presunti poteri. Poi prevalse il buon senso: la Heilige Lance fu restituita all'Austria,

ed è ancora possibile ammirarla nel posto dov’era precedentemente: nella Weltliche

Schatzkammer dell'Hofburg di Vienna. Nel saggio Adolf Hitler and the Secrets

of the Holy Lance (Adolfo Hitler ed i segreti della Lancia Sacra), pubblicato a

tiratura limitatissima da una piccola casa editrice di Stelle, Illinois, (U.S.A.), il

Colonnello Howard A. Buechner ed il Capitano Wilhelm Bernhardt asseriscono che Himmler,

braccio destro del führer nazista, fece realizzare segretamente da un artigiano

giapponese un perfetto duplicato della Lancia sacra. Nel 1945 la falsa Heilige

Lance fu spedita a Norimberga, ove subì le vicissitudini riportate, mentre quella vera fu

trasportata da un sottomarino (l’U Boat 530), in un nascondiglio segretissimo

tra le montagne del ghiacciaio Muhlig Hiffman, nell’Antartide. La lancia

sarebbe stata recuperata da una misteriosa (ed organizzatissima) setta denominata Ordine

dei Cavalieri della Lancia Sacra, ed ora riposerebbe in un nuovo nascondiglio,

sorvegliata dai cavalieri, il cui obiettivo pare sia il mantenimento della giustizia e

della pace nel mondo.

Lancia di Longino: La Heilige Lance (Lancia sacra) che, secondo la leggenda, era stata usata

dal pretoriano Longino per trafiggere il costato di Cristo crocifisso, era custodita da un

secolo in una bacheca ricoperta da una teca di cristallo, nella Weltliche Schatzkammer

(la stanza dei tesori mondiali) del palazzo dell'Hofburg, a Vienna, tra i cimeli

del Sacro Romano Impero appartenuti agli Asburgo. Nel marzo 1938, subito dopo l’Anschluss

con cui Hitler aveva forzatamente annesso l'Austria alla Germania nazista, la Heilige

Lance fu trasferita a Norimberga, e collocata nella chiesa di Santa Caterina, il luogo in

cui il grande musicista Richard Wagner (adepto come il fuehrer nazista di società

iniziatiche) aveva ambientato uno dei brani più suggestivi dei Maestri Cantori. Hitler

era un fanatico cultore di cose magiche, ed era intimamente convinto che esistessero

oggetti dotati di immensi poteri, il cui possesso o la cui conoscenza avrebbe permesso

alla Germania di diventare la dominatrice del mondo. Tra questi oggetti c'era anche la

Lancia di Longino, l'arma che, nelle narrazioni dedicate a Re Artù e al Graal, aveva

inferto al Re Pescatore il colpo doloroso, gettando l’Inghilterra nella

desolazione. Ma la lancia non portò fortuna al fanatico dittatore. Dopo la sconfitta di

Stalingrado, Hitler ordinò che essa fosse trasferita in un nascondiglio segreto a prova

di bomba. Fu scelta una galleria sotto l'antica fortezza di Norimberga, attrezzata come

una camera blindata. Il 13 ottobre 1944 l'aviazione alleata sferrò un attacco definitivo

sulla Germania; la Oberan Schmied Gasse (Vicolo superiore dei fabbri), in cui era

celata l'entrata al tunnel con la camera blindata, venne completamente distrutta. Qualcuno

notò delle strane aperture che conducevano al sottosuolo, e presto si diffuse la voce che

nel terreno sottostante si trovasse un misterioso bunker corazzato. Il 20 aprile 1945 gli

alleati occuparono Norimberga. Il suo borgomastro, Willy Lebel, che conosceva il

nascondiglio della lancia, si suicidò, e qualcuno perquisì il suo appartamento per

assicurarsi che non vi fossero elementi atti a condurre gli americani al bunker nascosto.

Ma gli uomini dell'American Intelligence non rinunciarono alla ricerca: infatti,

qualche mese prima, il Premier britannico Winston Churchill aveva parlato dell'importante necessità

strategica di recuperare l'arma. Alle 14 e10 del 30 Aprile 1945, lo stesso giorno in

cui Hitler si suicidava a Berlino, la Heilige Lance venne recuperata dagli americani. Il

Generale Patton ammise successivamente che, per qualche istante, fu tentato di tenerla:

anche lui, infatti, era un conoscitore di cose occulte, ed era al corrente dei suoi

presunti poteri. Poi prevalse il buon senso: la Heilige Lance fu restituita all'Austria,

ed è ancora possibile ammirarla nel posto dov’era precedentemente: nella Weltliche

Schatzkammer dell'Hofburg di Vienna. Nel saggio Adolf Hitler and the Secrets

of the Holy Lance (Adolfo Hitler ed i segreti della Lancia Sacra), pubblicato a

tiratura limitatissima da una piccola casa editrice di Stelle, Illinois, (U.S.A.), il

Colonnello Howard A. Buechner ed il Capitano Wilhelm Bernhardt asseriscono che Himmler,

braccio destro del führer nazista, fece realizzare segretamente da un artigiano

giapponese un perfetto duplicato della Lancia sacra. Nel 1945 la falsa Heilige

Lance fu spedita a Norimberga, ove subì le vicissitudini riportate, mentre quella vera fu

trasportata da un sottomarino (l’U Boat 530), in un nascondiglio segretissimo

tra le montagne del ghiacciaio Muhlig Hiffman, nell’Antartide. La lancia

sarebbe stata recuperata da una misteriosa (ed organizzatissima) setta denominata Ordine

dei Cavalieri della Lancia Sacra, ed ora riposerebbe in un nuovo nascondiglio,

sorvegliata dai cavalieri, il cui obiettivo pare sia il mantenimento della giustizia e

della pace nel mondo.

Landmarks: Termine

inglese traducibile in limiti, termini, segni di confine, linee di demarcazione. Fu usato

per la prima volta nel 1721, ed è poi stato citato negli atti costitutivi delle Grandi

Logge che hanno giurisdizione nelle Obbedienze delle varie nazioni. Il termine viene

spesso confuso con regole e principi fondamentali della Massoneria. Vari studiosi ne hanno

infatti elencati anche 25, come il Mackey nel 1858. In realtà non sono molti, come

confermato dall'insigne studioso Roscoe Pound, Gran Maestro della Gran Loggia del

Massachussets, che ne elenca sette, sottolineando che il loro rispetto da parte di ogni

Massone dev'essere assoluto ed irrinunciabile, e la loro validità resta immutabile nel

tempo: 1) Monoteismo; 2) Credenza nell'immortalità attraverso la filosofia massonica; 3)

Il volume della Legge sacra, parte indispensabile dell'arredamento della Loggia; 4) La

leggenda di Hiram del 3° grado; 5) Il segreto massonico; 6) Il simbolismo dell'Arte

Operativa; 7) Il Massone dev'essere libero e di buoni costumi. Secondo Luigi Sessa (La

questione dei Landmarks, Ediz. Bastogi, Foggia, 1985), al termine d'una indagine

razionale e scientifica, conclude che "Gli autentici L. da conservare con cura,

cioè quelli previsti dalla 39a Regolazione, sono e restano soltanto confini. linee di

demarcazione da non superare. I L. garantiscono l'esistenza stessa dell'Istituzione per

quanto concerne la sua autenticità ed identità di ordine iniziatico. Essi garantiscono

le Istituzioni confinanti che la Massoneria non diverrà mai loro concorrente, invadendo

la loro sfera di competenza, violando cioè i limiti o confini esistenti. La mancanza di

demarcazione tra i territori porta alla confusione dei poteri iniziatici, religiosi e

politici; a conflitti e lotte spesso insanabili tra le Logge; alla distorta ed umiliante

strumentalizzazione dell'Istituzione massonica da parte di altri. Tali confini hanno le

tre caratteristiche dell'universalità, dell'immutabilità e dell'antichità, che

contraddistinguono i L. massonici. Come confini dell'Istituzione i L. sono universali,

perché tutte le Logge, in quanto depositarie della Tradizione muratoria, devono

conservare in ogni tempo e luogo i confini che le distinguono dalle istituzioni profane.

Come confini dell'istituzione, i L. sono inalterabili, soprattutto nel senso che sono

insopprimibili. Infatti anche se le vicende contingenti possono apportare modifiche

all'andamento dei confini, il Deposito tradizionale deve sempre restare conservato in

confini insopprimibili e, come tali, immutabili per l'inalterabile essenza iniziatica

dell'Istituzione. Infine, i L. sono antichi, esistendo da tempo immemorabile; se essi sono

intrinsecamente congeniti alla Tradizione, non possono essere coevi con la Tradizione

stessa, quindi la loro origine si perde nella notte dei tempi". I L. richiamano

il passo del Deuteronomio, in cui è scritto: "Non sposterai i termini del tuo

Prossimo, stabiliti dai tuoi antenati, nell'eredità che avrai nel paese di cui l'Eterno,

il tuo Dio, ti dà il possesso" (XIX, 14).

Lanterna: Figura

simbolica di norma associata a Platone (v.): la L. è simbolo della luce da essa emanata

che rischiara le tenebre, mentre il grande filosofo è ricordato quale sommo maestro delle

dottrine filosofiche che costituiscono la base dell’esoterismo, Luce

dell’Umanità. Il motto a lui attribuito (In Tenebris Lux) giustifica ancor

più questa associazione. La L. ovviamente compare spesso tra i simboli massonici come di

svariate istituzione esoteriche.

Lapidazione: Antico

supplizio consistente nel getto di sassi contro una persona colpevole di delitti

particolarmente gravi, come l’empietà, l’omicidio, la bestemmia e

l’adulterio. A seconda del tempo e del luogo in cui veniva praticata, rappresentava

lo sfogo spontaneo di un’ira collettiva, oppure pena prescritta dalle leggi. Gli

Ebrei dell’epoca di Mosé praticavano la L. contro gli idolatri, gli adulteri ed i

violatori del sabato. Presso gli antichi Greci questo supplizio è noto fin dal V secolo

a.C. Si narra che Eschilo evitò a stento la L. cui era stato condannato come

oltraggiatore dei culti ufficiali. I Macedoni uccidevano mediante L. i condannati a morte;

nel caso di rei di omicidio, essi venivano consegnati ai parenti della vittima, e toccava

all’accusatore scagliare la prima pietra. Presso i Romani la L., raramente applicata,

veniva eseguita solo contro i militari o, da parte del popolo, contro i cristiani. Il

protomartire Stefano fu appunto lapidato. In campo religioso si ha notizia di una L.

simbolica, sostituzione di quella reale; per esempio si lapidava un cadavere per non

essere preda dei suoi malefici. Anche il Cristo fu minacciato di L.: "Gli dissero

i Giudei: Non hai ancora cinquant’anni ed hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: In

verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse, Io Sono: Allora raccolsero pietre

per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio" (Giovanni

8, 57-59).

Lapis Philosophorum: Espressione alchemica impiegata tra le tante per indicare la Pietra Filosofale.

Lapsi: Termine con il

quale venivano designati i cristiani che, sotto la persecuzione di Decio (250 d.C.),

abiurarono la loro fede per evitare la tortura. A seconda delle dimostrazioni date dalla

loro abiura, venivano classificati in sacrificati (che offrivano sacrifici), thurificati

(che offrivano aromi alle immagini degli dei), traditores (che avevano

pubblicamente ammesso d’aver tradito la patria), libellotici (che avevano

rilasciato dichiarazioni scritte di abiura) ed acta facientes (che versavano denaro

per ottenere l’iscrizione negli elenchi di quanti accettavano i decreti imperiali).

Quando le persecuzioni volsero al termine, il problema della riconciliazione con i molti

L., che avevano chiesto di essere riammessi nella Chiesa, suscitò profonde controversie

nell’ambito della Chiesa stessa. A Roma, all’atteggiamento conciliante di papa

Cornelio, si oppose il rigore del movimento novaziano, mentre in Africa, dove i L. erano

molto numerosi, si ebbe la condanna di Cipriano, vescovo di Cartagine, che nel concilio

del 251 prescrisse che il perdono fosse accordato in base alle diverse circostanze

dell’abiura.

Larga Osservanza: V. Ordine della Stretta Osservanza.

Lari: Divinità romane (Lares

o Lar) che proteggevano le attività ed i luoghi domestici. L’origine del

culto ha elementi cronii: infatti in Grecia vennero chiamati daimonez,

ed il nome latino deriva dall’etrusco Lasa, una tipica divinità infera. In un

periodo ancora più antico esistevano già i Lares familiares e quelli compitales,

che proteggevano i compita (crocicchi) di campagna, per poi diventare protettori

delle strade (viatorii, viales e semitales), dei poderi, ed infine dello

stesso Stato (praestites, permarini, militares). Tra le più antiche raffigurazioni

vi è quella dei L. praestites, seduti col elmo, lancia, mantello ed un cane, che

simboleggia le custodia loro affidata. La più diffusa iconografia è quella dei L. di

aspetto giovanile, con tunica corta, alti calzari, mantello tenuto sulle braccia, corone

di fiori e foglie ed attributi quali il rython, la cornucopia e la situla

(v), un vaso tronco conico o cilindrico, con manico fissato ad anelli applicati

sull’orlo. Possono essere in atteggiamento di danza come di riposo. Molto diffuse

furono anche le statuette in bronzo. Esistono infine le are dei vicomagistri e, tra gli

affreschi pompeiani, quello in cui i L. appaiono associati al culto della Venere su una

quadriga di elefanti.

Lavori Massonici: V. Tornata.

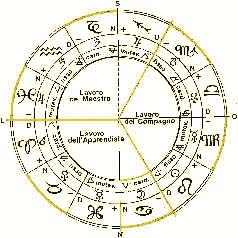

Lavoro: (L. interiore): Il Massone svolge il proprio lavoro in gruppo, insieme con gli altri fratelli di Loggia, o singolarmente. Il suo è un lavoro di ricerca e di costruzione. Nel suo compito egli si avvale degli esempi e del consiglio che gli vengono dagli altri fratelli, pur non trascurando l'aspetto che, per il suo stato di iniziato, ognuno è maestro di se stesso. Il massone per svolgere il suo lavoro utilizza gli strumenti che gli provengono dall'Arte. Essi sono di due diverse natura. La prima è esoterica, in riferimento alle varie forme del pensiero che non sono comunicabili, come l'intuizione, la riflessione, la contemplazione, la meditazione. I simboli, i rituali e le allegorie sono mezzi sfruttati per facilitare l'insegnamento di tali forme di pensiero. La seconda natura è essoterica e si riferisce al raziocinio, alla disciplina e al rigore interiore, che sempre devono accompagnarsi ai lavori interiori. È molto difficile distinguere il confine fra le due diverse nature, esoterica ed essoterica, degli strumenti della Massoneria. In ogni modo, per utilizzarli bene occorre conoscere a fondo l'Arte che comporta la padronanza dei metodi speculativi e operativi della Massoneria. Y (L.

massonico): La libertà interiore, almeno

considerandola nella sua potenza, dovrebbe essere concepita senza limiti. Succede, invece

che siamo soggetti a profonde restrizioni interiori, che ci impediscono non solo la

libertà di manifestarci ma addirittura di concepire un accrescimento dei nostri limiti.

La maggior parte delle volte siamo noi stessi a costruire i nostri limiti, in genere

persuasi da irrazionali timori nei riguardi del diverso. Questo avviene più o meno

inconsapevolmente. Tradizionalmente un tale timore o paura è definito "il

guardiano della soglia", che con il suo aspetto quasi terrificante ci impedisce di procedere oltre. È allora che vengono costruite barriere difensive interiori, utili solo ad imprigionarci in una sterile solitudine. Se invece si riesce a concepire il diverso come libera espressione della Natura, ci si accorge della assoluta inconsistenza dei guardiani della soglia, che non esistono se non nella nostra mente. Superata la soglia, invece di rischi e pericoli si scopre un mondo pieno di ricchezza, nel quale possiamo specchiarci in piena libertà. Il L. massonico nella Loggia propone proprio di accettare il diverso degli altri, quale fonte per l'accrescimento della nostra ricchezza interiore. Tale diversità è evidenziata dalle 12 Colonne riportanti i segni dello Zodiaco, da Ariete ai Pesci: una realtà inconfutabile che il Massone deve assolutamente accettare. Secondo il Mosca, tutto il Lavoro Muratorio si svolge, in ciascuno dei tre Gradi, su tre diversi livelli: fisico (Apprendista), animico (Compagno d’Arte) e spirituale (Maestro). · 1) In Grado di

Apprendista il Lavoro Muratorio deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano

fisico, con l’assunzione di un atteggiamento di carattere positivo-attivo, con

riferimento preponderante all’elemento Fuoco (primo di Ariete)ed agli altri elementi

primi (Terra prima di Toro, Aria prima di gemelli, Acqua prima di Cancro). Si tratta cioè

di incanalare lo slancio entusiastico, il desiderio, il volere, l’essere fuoco del

neo Iniziato, la sua forza, nella conquista del Silenzio, nella ricerca razionale e nella

profondità dell’osservazione, nell’apertura all’interiorità e

nell’avviamento del cammino sul sentiero di rettitudine e di elevazione che è il

solo mezzo per rendere effettiva e reale l’Iniziazione virtuale ricevuta dalla

Loggia. · 2) In Grado di Compagno d’Arte il Lavoro

deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano animico, con l’assunzione di

un atteggiamento di carattere negativo-ricettivo, con riferimento preponderante

all’elemento Acqua (seconda di Scorpione) ed agli altri elementi secondi (Fuoco

secondo di Leone, Terra seconda di Vergine, Aria seconda di Bilancia). Si tratta cioè di

indagare sempre più in sé stessi, di dominare la psiche e gli autocondizionamenti del

carattere e della passionalità, di verificare le proprie capacità sensoriali, di vincere

le emozioni e le suggestioni, di superare la fantasia nei suoi aspetti di ombra e di

irrealtà, per attingere all’immaginazione ed aprirsi alla dimensione artistica ed

all’archetipo della Bellezza. · 3) In Grado di Maestro

il lavoro deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano spirituale, con

l’assunzione di un atteggiamento di carattere equilibrante, con riferimento

preponderante all’elemento Aria (terza di Acquario) ed agli altri elementi terzi

(Fuoco terzo di Sagittario, Terra terza di Capricorno, Acqua terza di Pesci). Si tratta

cioè di dominare la mente, di conquistare la più difficile delle libertà, quella

interiore, dagli idoli e dalle incrostazioni dogmatiche e dottrinarie, di acquisire tutto

il "sapere saputo" per giungere alla Conoscenza, nonché di aprirsi

all’intuizione della Legge che è dentro e fuori di noi e, purificati, perseguire la

concretizzazione degli ideali a cui aspiriamo. Gli antichi rituali spiegano che: Tre

Fratelli formano una Loggia "semplice"; Cinque Fratelli formano una

Loggia "giusta"; Sette Fratelli formano una Loggia "giusta e

perfetta". · La Loggia semplice corrisponde

all’uomo pensante, ovvero analogicamente all’Uomo che: è formato da fisico

(Sole), Anima (Luna) e Spirito (Mercurio); si pone sui tre piani (fisico, animico e

spirituale) la problematica dell’esistenza, e cerca la risposta ai quesiti "Chi

siamo, da dove veniamo, dove andiamo". Questo è il livello in cui si esplica il

Lavoro dell’Apprendista, contraddistinto dal numero 3 (età, passi, gradini,

batteria, toccamento, il Delta luminoso, ecc.). · La Loggia giusta

corrisponde all’uomo che prende coscienza di sé, cioè analogicamente

all’Uomo che: oltre alle componenti qualitative citate acquisisce la Forza (Marte) e

la Bellezza (Venere); indaga e padroneggia la Legge Binaria, anche nel suo aspetto di Bene

e di Male, con tutte le relative implicazioni interiori. Questo è il livello in

cui si esplica il Lavoro del Compagno, contraddistinto dal numero 5 (età, passi, gradini,

Maestria, cioè analogicamente all’Uomo che: oltre alle cinque componenti qualitative

citate, prende coscienza della Giustizia (Giove) e del rigore (Saturno); è padrone della

Legge Binaria sui tre piani, ed applica la Giustizia ed il Rigore a sé stesso, ai

fratelli, all’Umanità, come espressione della legge Cosmica, esercitando il suo

libero arbitrio. È il livello in cui si esplica il Lavoro del maestro, che è

contraddistinto dal numero 7 e più (età, batteria, gradini, Menorah o candelabro a sette

braccia, ecc.). tutte le indicazioni qui riportate, essendo espresse nell’ambito

della scienza esoterica, sono del tutto scevre da qualsiasi implicazione moralistica e

profana. Inoltre va ricordato che il Tempio è rappresentazione del Cosmo, per cui i

riferimenti planetari non attengono al dominio dell’astrologia intesa volgarmente.

Essi non sono che l’esemplificazione analogica delle sette energie o forze collegate

dalla tradizione ai sette pianeti. Il fatto che la scienza astronomica abbia scoperto

urano, Nettuno e Plutone non scardina gli antichi schemi interpretativi. Questi tre ultimi

pianeti posti oltre l’orbita di Saturno potrebbero benissimo essere collocati in uno

schema simbolico che tenga conto di dieci, anziché di sette, distinzioni, come avviene

difatti nell’antica chiave tradizionale della Qabalah (v.), a base denaria, ed in

altre implicazioni, come l’Albero Sefirotico (v.). L’intero Lavoro Muratorio

citato, compresi i riferimenti alle energie elementali, zodiacali e planetarie (i sette

pianeti luminari comprendono anche il Sole e la Luna), possono essere rappresentati

sinteticamente dallo schema riportato, definibile come la schematizzazione del lavoro

Muratorio singolo e di gruppo, nei tre diversi Gradi. Infatti gli Apprendisti lavorano sui

segni legati ai quattro elementi primi, attinenti il piano fisico, i Compagni sui segni

legati ai quattro elementi secondi, attinenti il piano animico, ed i Maestri sui segni

legati ai quattro elementi terzi, attinenti il piano spirituale. Nella simbologia

Muratoria i dodici segni zodiacali corrispondono a qualità e conquiste interiori, ovvero:

· Primo Grado (Apprendista): piano fisico, attivo,

volitivo, razionale e solare - Ariete: spirito d’iniziativa, razionalità - Toro:

volontà, capacità creativa - Gemelli: agilità mentale, adattabilità - Cancro:

interiorizzazione, sensibilità; · Secondo Grado (Compagno

d’Arte): piano animico, ricettivo, psichico, lunare – Leone: sincerità,

attività realizzativa – Vergine: discernimento, analisi interiore – Bilancia:

equilibrio, elevazione verso la spiritualità – Scorpione: rigenerazione emozionale,

trasmutazione; · Terzo Grado (Maestro): piano

spirituale, intellettuale, equilibrante, mercuriale – Sagittario: saggezza,

speculazione supercosciente – Capricorno: concretezza, realizzazione degli ideali

spirituali – Acquario: intuizione, formulazione degli ideali universali – Pesci:

superamento della natura emozionale, purificazione. In conclusione, rappresentando la

Loggia l’Uomo ed il Cosmo, può avere una composizione ideale, in senso analogico, di

22 Fratelli. Infatti 22 sono le energie viste nei vari schemi di riferimento, e

precisamente: 3 energie elementali primarie (Fuoco, Acqua ed Aria, che si concretizzano

nel quarto elemento Terra), 7 energie planetarie e 12 energie zodiacali.

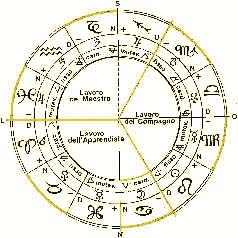

Lavoro: (L. interiore): Il Massone svolge il proprio lavoro in gruppo, insieme con gli altri fratelli di Loggia, o singolarmente. Il suo è un lavoro di ricerca e di costruzione. Nel suo compito egli si avvale degli esempi e del consiglio che gli vengono dagli altri fratelli, pur non trascurando l'aspetto che, per il suo stato di iniziato, ognuno è maestro di se stesso. Il massone per svolgere il suo lavoro utilizza gli strumenti che gli provengono dall'Arte. Essi sono di due diverse natura. La prima è esoterica, in riferimento alle varie forme del pensiero che non sono comunicabili, come l'intuizione, la riflessione, la contemplazione, la meditazione. I simboli, i rituali e le allegorie sono mezzi sfruttati per facilitare l'insegnamento di tali forme di pensiero. La seconda natura è essoterica e si riferisce al raziocinio, alla disciplina e al rigore interiore, che sempre devono accompagnarsi ai lavori interiori. È molto difficile distinguere il confine fra le due diverse nature, esoterica ed essoterica, degli strumenti della Massoneria. In ogni modo, per utilizzarli bene occorre conoscere a fondo l'Arte che comporta la padronanza dei metodi speculativi e operativi della Massoneria. Y (L.

massonico): La libertà interiore, almeno

considerandola nella sua potenza, dovrebbe essere concepita senza limiti. Succede, invece

che siamo soggetti a profonde restrizioni interiori, che ci impediscono non solo la

libertà di manifestarci ma addirittura di concepire un accrescimento dei nostri limiti.

La maggior parte delle volte siamo noi stessi a costruire i nostri limiti, in genere

persuasi da irrazionali timori nei riguardi del diverso. Questo avviene più o meno

inconsapevolmente. Tradizionalmente un tale timore o paura è definito "il

guardiano della soglia", che con il suo aspetto quasi terrificante ci impedisce di procedere oltre. È allora che vengono costruite barriere difensive interiori, utili solo ad imprigionarci in una sterile solitudine. Se invece si riesce a concepire il diverso come libera espressione della Natura, ci si accorge della assoluta inconsistenza dei guardiani della soglia, che non esistono se non nella nostra mente. Superata la soglia, invece di rischi e pericoli si scopre un mondo pieno di ricchezza, nel quale possiamo specchiarci in piena libertà. Il L. massonico nella Loggia propone proprio di accettare il diverso degli altri, quale fonte per l'accrescimento della nostra ricchezza interiore. Tale diversità è evidenziata dalle 12 Colonne riportanti i segni dello Zodiaco, da Ariete ai Pesci: una realtà inconfutabile che il Massone deve assolutamente accettare. Secondo il Mosca, tutto il Lavoro Muratorio si svolge, in ciascuno dei tre Gradi, su tre diversi livelli: fisico (Apprendista), animico (Compagno d’Arte) e spirituale (Maestro). · 1) In Grado di

Apprendista il Lavoro Muratorio deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano

fisico, con l’assunzione di un atteggiamento di carattere positivo-attivo, con

riferimento preponderante all’elemento Fuoco (primo di Ariete)ed agli altri elementi

primi (Terra prima di Toro, Aria prima di gemelli, Acqua prima di Cancro). Si tratta cioè

di incanalare lo slancio entusiastico, il desiderio, il volere, l’essere fuoco del

neo Iniziato, la sua forza, nella conquista del Silenzio, nella ricerca razionale e nella

profondità dell’osservazione, nell’apertura all’interiorità e

nell’avviamento del cammino sul sentiero di rettitudine e di elevazione che è il

solo mezzo per rendere effettiva e reale l’Iniziazione virtuale ricevuta dalla

Loggia. · 2) In Grado di Compagno d’Arte il Lavoro

deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano animico, con l’assunzione di

un atteggiamento di carattere negativo-ricettivo, con riferimento preponderante

all’elemento Acqua (seconda di Scorpione) ed agli altri elementi secondi (Fuoco

secondo di Leone, Terra seconda di Vergine, Aria seconda di Bilancia). Si tratta cioè di

indagare sempre più in sé stessi, di dominare la psiche e gli autocondizionamenti del

carattere e della passionalità, di verificare le proprie capacità sensoriali, di vincere

le emozioni e le suggestioni, di superare la fantasia nei suoi aspetti di ombra e di

irrealtà, per attingere all’immaginazione ed aprirsi alla dimensione artistica ed

all’archetipo della Bellezza. · 3) In Grado di Maestro

il lavoro deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano spirituale, con

l’assunzione di un atteggiamento di carattere equilibrante, con riferimento

preponderante all’elemento Aria (terza di Acquario) ed agli altri elementi terzi

(Fuoco terzo di Sagittario, Terra terza di Capricorno, Acqua terza di Pesci). Si tratta

cioè di dominare la mente, di conquistare la più difficile delle libertà, quella

interiore, dagli idoli e dalle incrostazioni dogmatiche e dottrinarie, di acquisire tutto

il "sapere saputo" per giungere alla Conoscenza, nonché di aprirsi

all’intuizione della Legge che è dentro e fuori di noi e, purificati, perseguire la

concretizzazione degli ideali a cui aspiriamo. Gli antichi rituali spiegano che: Tre

Fratelli formano una Loggia "semplice"; Cinque Fratelli formano una

Loggia "giusta"; Sette Fratelli formano una Loggia "giusta e

perfetta". · La Loggia semplice corrisponde

all’uomo pensante, ovvero analogicamente all’Uomo che: è formato da fisico

(Sole), Anima (Luna) e Spirito (Mercurio); si pone sui tre piani (fisico, animico e

spirituale) la problematica dell’esistenza, e cerca la risposta ai quesiti "Chi

siamo, da dove veniamo, dove andiamo". Questo è il livello in cui si esplica il

Lavoro dell’Apprendista, contraddistinto dal numero 3 (età, passi, gradini,

batteria, toccamento, il Delta luminoso, ecc.). · La Loggia giusta

corrisponde all’uomo che prende coscienza di sé, cioè analogicamente

all’Uomo che: oltre alle componenti qualitative citate acquisisce la Forza (Marte) e

la Bellezza (Venere); indaga e padroneggia la Legge Binaria, anche nel suo aspetto di Bene

e di Male, con tutte le relative implicazioni interiori. Questo è il livello in

cui si esplica il Lavoro del Compagno, contraddistinto dal numero 5 (età, passi, gradini,

Maestria, cioè analogicamente all’Uomo che: oltre alle cinque componenti qualitative

citate, prende coscienza della Giustizia (Giove) e del rigore (Saturno); è padrone della

Legge Binaria sui tre piani, ed applica la Giustizia ed il Rigore a sé stesso, ai

fratelli, all’Umanità, come espressione della legge Cosmica, esercitando il suo

libero arbitrio. È il livello in cui si esplica il Lavoro del maestro, che è

contraddistinto dal numero 7 e più (età, batteria, gradini, Menorah o candelabro a sette

braccia, ecc.). tutte le indicazioni qui riportate, essendo espresse nell’ambito

della scienza esoterica, sono del tutto scevre da qualsiasi implicazione moralistica e

profana. Inoltre va ricordato che il Tempio è rappresentazione del Cosmo, per cui i

riferimenti planetari non attengono al dominio dell’astrologia intesa volgarmente.

Essi non sono che l’esemplificazione analogica delle sette energie o forze collegate

dalla tradizione ai sette pianeti. Il fatto che la scienza astronomica abbia scoperto

urano, Nettuno e Plutone non scardina gli antichi schemi interpretativi. Questi tre ultimi

pianeti posti oltre l’orbita di Saturno potrebbero benissimo essere collocati in uno

schema simbolico che tenga conto di dieci, anziché di sette, distinzioni, come avviene

difatti nell’antica chiave tradizionale della Qabalah (v.), a base denaria, ed in

altre implicazioni, come l’Albero Sefirotico (v.). L’intero Lavoro Muratorio

citato, compresi i riferimenti alle energie elementali, zodiacali e planetarie (i sette

pianeti luminari comprendono anche il Sole e la Luna), possono essere rappresentati

sinteticamente dallo schema riportato, definibile come la schematizzazione del lavoro

Muratorio singolo e di gruppo, nei tre diversi Gradi. Infatti gli Apprendisti lavorano sui

segni legati ai quattro elementi primi, attinenti il piano fisico, i Compagni sui segni

legati ai quattro elementi secondi, attinenti il piano animico, ed i Maestri sui segni

legati ai quattro elementi terzi, attinenti il piano spirituale. Nella simbologia

Muratoria i dodici segni zodiacali corrispondono a qualità e conquiste interiori, ovvero:

· Primo Grado (Apprendista): piano fisico, attivo,

volitivo, razionale e solare - Ariete: spirito d’iniziativa, razionalità - Toro:

volontà, capacità creativa - Gemelli: agilità mentale, adattabilità - Cancro:

interiorizzazione, sensibilità; · Secondo Grado (Compagno

d’Arte): piano animico, ricettivo, psichico, lunare – Leone: sincerità,

attività realizzativa – Vergine: discernimento, analisi interiore – Bilancia:

equilibrio, elevazione verso la spiritualità – Scorpione: rigenerazione emozionale,

trasmutazione; · Terzo Grado (Maestro): piano

spirituale, intellettuale, equilibrante, mercuriale – Sagittario: saggezza,

speculazione supercosciente – Capricorno: concretezza, realizzazione degli ideali

spirituali – Acquario: intuizione, formulazione degli ideali universali – Pesci:

superamento della natura emozionale, purificazione. In conclusione, rappresentando la

Loggia l’Uomo ed il Cosmo, può avere una composizione ideale, in senso analogico, di

22 Fratelli. Infatti 22 sono le energie viste nei vari schemi di riferimento, e

precisamente: 3 energie elementali primarie (Fuoco, Acqua ed Aria, che si concretizzano

nel quarto elemento Terra), 7 energie planetarie e 12 energie zodiacali.

Labirinto:

Termine greco, laburindoz, che

definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,

su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti

culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea

consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.

Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,

cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il

Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il

modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato

il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e

delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi

ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per

la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è

presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze

neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma

meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,

dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.

quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della

Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è

tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione

pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente

usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al

riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato

nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,

esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli

undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata

equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità

ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della

fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano

come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato

fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),

in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel

corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La

simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una

fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul

significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato

risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è

il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno

riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei

morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie

rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,

nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di

destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".

Labirinto:

Termine greco, laburindoz, che

definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,

su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti

culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea

consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.

Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,

cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il

Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il

modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato

il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e

delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi

ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per

la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è

presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze

neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma

meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,

dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.

quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della

Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è

tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione

pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente

usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al

riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato

nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,

esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli

undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata

equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità

ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della

fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano

come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato

fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),

in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel

corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La

simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una

fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul

significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato

risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è

il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno

riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei

morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie

rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,

nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di

destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".