Ibaditi:

Termine derivato dall'arabo Ibadiyya che identifica una setta eretica musulmana, ramo dei

Kharigiri, fondata da ‘Abd Allah ibn

Ibad al-Murri at Tamini, vissuto in Mesopotania nel VII-VIII secolo. Gli I.

conquistarono l'Oman, e fondarono poi alcuni staterelli nell'Africa

settentrionale: quello dei Midrariti di Sigilmasa (722-776); quello dei

Rustamidi di Tahart (757-924) ed altri stati minori. Gli I. sono tuttora diffusi

in Algeria (Mzab), Tunisia (Gerba), Tripolitania (Gebel Nefusa), Oman e

Zanzibar, ove si distinguono per i costumi molto rigidi e soprattutto per la

loro profonda dedizione allo studio del Corano.

Ibis: Termine usato per designare varie specie di uccelli della famiglia

Treschiornitidi ed all'ordine Ciconiformi. L'I. sacro (Threskiornis æthiopicus),

detto anche uccello sacro d'Etiopia, ha piumaggio candido con testa e collo neri, privi di

piume. Anche le punte delle remiganti sono di colore nero. L'apertura alare è di circa 75

cm., e frequenta le rive dei fiumi e dei laghi. Attualmente è protetto, essendo diventato

raro. L'I. eremita (Comatibis eremita) è di colore nero con riflessi metallici, e

lo si trova nell'Africa settentrionale. L'I. rosso (Guara guara) ha piumaggio

rossastro con penne remiganti nere, e vive in Amazzonia. L'I. era l'uccello sacro

dell'antico Egitto, raffigurato in rilievi e pitture tombali. Nei geroglifici (v oppure t) indica

il verbo "risplendere" e derivati. L'I. sacro incarnava il dio Thot (Hermes

o Mercurio). Ad Ermopolis, città consacrata a Thot, furono rinvenuti migliaia di I.

mummificati, spesso contenuti entro statuine cave, di legno o bronzo.

I.B.M.:

Acronimo massonico rappresentante le iniziali delle parole

sacre dei primi tre gradi dell'Apprendista (v.), del Compagno d'Arte (v.) e

del Maestro Massone (v.). Alcuni studiosi lo fanno derivare da “Jacobus

Burgundus Molay”, ultimo Gran Maestro dell'Ordine Templare (v.), arso

vivo nel 1314 sotto il regno di Filippo il Bello come eretico, reo di non aver

voluto rivelare i segreti dell'Ordine presieduto.

Iconoclastia: Termine

derivato dal greco bizantino eiconoclastthz, rompere

l’immagine, impiegato per definire l’eresia cristiana nata durante il periodo

del cesaropapismo bizantino (VIII-IX secolo), la quale , pur ammettendo il culto di

Cristo, della Vergine e dei Santi, vietava qualsiasi raffigurazione di questi, nonché

qualsiasi forma di culto alle loro immagini od icone. Proclamata ufficialmente (728)

dall’imperatore Leone III l’Isaurico (717-41), l’I. suscitò polemiche di

carattere religioso e dottrinale fra le opposte fazioni degli iconoclasti e degli

iconoduli, oltre a gravi rivolte popolari. Gregorio III lanciò la scomunica contro

l’I. durante il Concilio di Roma del 731, ma l’eresia permase anche sotto il

figlio di Leone III, Costantino V Copronimo, che anzi la riconfermò con un editto (741) e

con un concilio riunito nel palazzo di Hieria sul Bosforo ((754), comminando pene severe

contro gli iconoduli. Nel 780, alla morte dell’imperatore Leone IV, gli iconoclasti

avevano ancora il sopravvento. Tuttavia l’imperatrice vedova Irene, in un concilio di

Nicea (787), ristabilì l’ortodossia iconodulica. Con Leone V l’Armeno (813-20)

la parte degli iconoclasti riprese il sopravvento, che conservò fino alla morte

dell’imperatore Teofilo (842), ed all’avvento di Teodora, reggente per il

minorenne Michele III, la quale in un concilio di Costantinopoli (843) ristabilì

l’ortodossia. Altri concili (869 e 879) ribadirono la dottrina iconodulica; tuttavia

le contese occasionate dalla questione iconoclastica approfondirono la divisione fra

Occidente ed Oriente.

Iconologia: Termine

usato dalla critica d’arte per definire lo studio del rapporto tra il motivo

mitologico, letterario o religioso, e la sua rappresentazione artistica. L’interesse

per l’interpretazione iconologica delle forme artistiche, affermato a partire dagli

anni ’30., si è esteso anche all’architettura, in particolare dopo gli ormai

classici Studies in Iconology (1939) di E. Panofsky, ponendo in rilievo le

componenti degli stili storici (tipologiehe, dimensionali e matematiche, decorative, ecc.)

come portatrici di precisi valori semantici, allegorici e simbolici. In questo senso

l’I. della scuola di Aby Warburg ha precise relazioni con la Filosofia delle forme

simboliche di E. Cassirer, per cui Panofsky ha potuto parlare della prospettiva

rinascimentale come "forma simbolica", capace di definire non solo le

regole della visione, ma un’intera filosofia delle configurazioni artistiche. Oggi i

metodi dell’I., associati ad altre chiavi di interpretazione dei fenomeni artistici,

appaiono indispensabili per una conoscenza scientifica del significato delle opere

d’arte.

Idealismo: Comprende ogni concezione filosofica tendente a risolvere la realtà in una serie di atti spirituali oggettivi e soggettivi, per cui l'oggetto della conoscenza si riduce a rappresentazione o a idea. Definisce anche il modo di pensare, di vivere e di agire proprio di quanti credono in un ideale tendendo a realizzarlo ed a conquistarlo. Per Marx, ed ancor più per Lenin, l'I. rappresenta il punto più elevato del pensiero borghese, un punto contenente l'analisi materialistica della realtà. Da questo particolare punto di vista l'I., raggiunto il massimo del proprio sviluppo con la scoperta del carattere dialettico della realtà, va rovesciato nel materialismo. È una filosofia diversa, non più fondata sullo spirito ma sulla materia e sui rapporti sociali materiali. L'I. moderno trae origine dalla metafisica della coscienza di Descartes, dall'I. sostanzialistico di Spinoza (la materialità è un attributo dell'essere), dall'immaterialismo di Leibniz (monadi come centri di attività spirituali) ed dall'empirismo di Berkeley e di Locke (l'essere corrisponde all'essere percepiti). Di qui nasce la filosofia di Kant, da lui stesso definita I. trascendentale, in cui si ritrova la netta distinzione tra momento conoscitivo e mondo fenomenico. In seguito nasce il nuovo I. tedesco di Fichte (con accento soggettivo), di Schelling (con accento oggettivo) e di Hegel, che ripropone l'ipotesi di una teoria complessiva della realtà basata sulla razionalità interna e sullo svolgimento dialettico dei suoi vari momenti. Il neo I. italiano di Croce (criticamente) e di

Gentile (con il suo attualismo) si richiama pure alla tradizione hegeliana, seppure

variamente rielaborata.

Identità: Qualificazione

di una persona, di un luogo, di una cosa per cui essa è tale e non altra. Significa anche

uguaglianza completa ed assoluta. (G.O.I.) La Libertà ci consente di esprimerci

nelle nostre manifestazioni e, per conseguenza, di prendere coscienza della nostra I.

rispetto al mondo che ci circonda. Tuttavia, avviene che nel difficile confronto con il

mondo esterno si prendano spesso, come riferimenti, modelli che ben poco hanno a che fare

con la nostra essenza. Per tali motivi la nostra I. risulta falsata ai nostri stessi

occhi. Tutto questo è profondamente innaturale e conduce ad ansia, insicurezza e sfiducia

in noi stessi. La libertà interiore ci consente di approfondire la ricerca della nostra

reale I., sempre che si sappiano superare i falsi modelli, che sovente rappresentano veri

e propri dogmi non messi in discussione. Il desiderio di ricerca di una vera e convincente

I. rappresenta il primo passo verso una crescita interiore.

Idolatria: Termine

derivato dal greco eidwlon, immagine, e latreia,

culto, che definisce l’adorazione di immagini cui vengono attribuiti poteri divini.

Il concetto di I., nella teologia vetero e neotestamentaria, si estende a comprendere

qualsiasi culto diverso dalla religione rivelata. Proibita dal primo comandamento

del Decalogo mosaico, l’I. viene considerata grave infrazione dei rapporti fra Yahweh

ed Israele. Nel cristianesimo dei primi secoli veniva espiata soltanto mediante una

punizione pubblica. Tale termine venne impiegato da J. Luddock nel 1875, per indicare a

livello etnologico una fase religiosa anteriore a quella delle divinità creatrici. Gli

idoli, o feticci, sono rappresentati con aspetto antropologico o talvolta zoomorfico (v.

anche Feticismo).

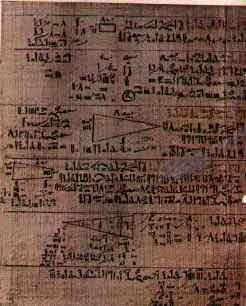

Ieratico: Scrittura

nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere

considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più

elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.

venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,

testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,

testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì

continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito

dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.

Ieratico: Scrittura

nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere

considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più

elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.

venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,

testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,

testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì

continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito

dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.

Ierocrazia: Termine

di derivazione greca che definisce la branca della teocrazia (v.) in cui si esprime

l’attribuzione del potere politico alla casta sacerdotale, un fenomeno che ha

caratterizzato la storia dell’ebraismo primitivo (v.).

Ierodulia: Termine

derivato dal greco ieroz, sacro, e doulia,

servitù, che definisce la prostituzione sacra o cultuale praticata da uomini e donne nel

corso di cerimonie nei templi di Afrodite (v.), i cui proventi erano devoluti per coprire

le necessità del tempio stesso. Nell’antica Grecia era chiamato ierodulo lo

schiavo addetto ai servizi minori del tempio, come la preparazione dei sacrifici e la cura

degli arredi sacri. L’istituto della I., che secondo alcuni studiosi avrebbe

sostituito il sacrificio umano, era forse di origine semitica, e fu diffuso in occidente

dai Fenici. La I. è severamente condannata dall’Antico Testamento: "Tra le

figlie ed i figli di Israele non ci sia alcuna prostituta né alcun prostituto. Non

portare nella casa del signore Iddio tuo il guadagno di una meretrice, né la mercede di

un prostituto, per qualsiasi voto, perché entrambe sono abominazioni davanti al Signore

Iddio tuo" (Deuteronomio 23, 18-19).

Ierofante: Termine derivato dalle voci greche ieros (sacro) e jainw (mostrare).

Nell'antica Grecia veniva così chiamato il capo del sacerdozio addetto al tempio di

Eleusi (v.), ed era una carica tradizionalmente riservata alla famiglia degli Eumolpidi.

Si sa molto poco delle sue funzioni, come d'altra parte dei misteri eleusini: Sembra che

in effetti il I. mostrasse agli iniziati determinati oggetti sacri nel corso dei riti.

Ogni anno teneva un discorso (hrorrhsiz) pubblico agli

iniziandi, prima della partenza della solenne processione che li avrebbe condotti da Atene

ad Eleusi. Talvolta viene erroneamente denominato Gerofante.

Ierogamia: Termine

usato nella storia delle religioni per indicare i complessi riti religiosi, in molte

religione antiche, relativi alle nozze fra due divinità, o fra una divinità ed un

mortale. Durante la festa di Capodanno, in Babilonia, venivano rinnovate le nozze tra il

dio della città e la dea celeste Ishtar. Nell’antico Egitto riti analoghi

commemoravano le nozze di Nut (cielo) e Geb (terra). Anche nell’induismo e nel

buddhismo tantrico il dio si unisce alla sua sakti (v.).

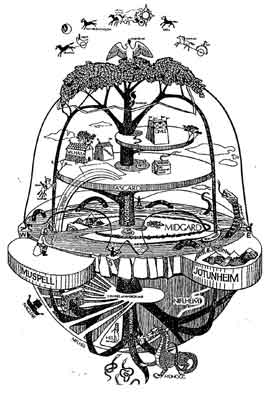

Iggdrasil: Nome della

quercia sacra sotto la cui ombra si raccoglievano giornalmente i severi dei giustizieri

della Scandinavia. Essa aveva tre radici: una si stendeva fino alla dimora degli dei, era

qui che gli dei pronunciavano le loro sentenze, da essa sgorgava la santa fonte del tempo

passato, era vigilata da tre vergini Norne (simili alle Parche) che distribuivano l'età

agli uomini con l'aiuto di varie Fate, dispensatrici delle sorti umane, liete e tristi; la

seconda si allungava fino alla terra dei Giganti, da essa sgorgava la fonte della saggezza

alla quale s'era dissetato Mimis, il padre universale, lasciandovi cadere in pegno

uno dei suoi occhi; l'ultima radice ricopriva l'inferno, vi dimorava il mostruoso serpente

Niddhogger, e le sue ramificazioni si levavano fino al cielo avviluppando il mondo.

L'I. era insidiato da molti nemici: quattro cervi ne brucavano le foglie, un'aquila era

appollaiata sulla sua cima, ed uno scoiattolo scorrazzava su e giù per suscitare

discordia tra i cervi e l'aquila.

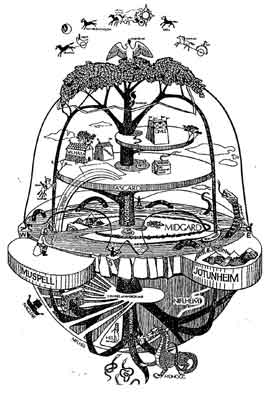

Iggdrasil: Nome della

quercia sacra sotto la cui ombra si raccoglievano giornalmente i severi dei giustizieri

della Scandinavia. Essa aveva tre radici: una si stendeva fino alla dimora degli dei, era

qui che gli dei pronunciavano le loro sentenze, da essa sgorgava la santa fonte del tempo

passato, era vigilata da tre vergini Norne (simili alle Parche) che distribuivano l'età

agli uomini con l'aiuto di varie Fate, dispensatrici delle sorti umane, liete e tristi; la

seconda si allungava fino alla terra dei Giganti, da essa sgorgava la fonte della saggezza

alla quale s'era dissetato Mimis, il padre universale, lasciandovi cadere in pegno

uno dei suoi occhi; l'ultima radice ricopriva l'inferno, vi dimorava il mostruoso serpente

Niddhogger, e le sue ramificazioni si levavano fino al cielo avviluppando il mondo.

L'I. era insidiato da molti nemici: quattro cervi ne brucavano le foglie, un'aquila era

appollaiata sulla sua cima, ed uno scoiattolo scorrazzava su e giù per suscitare

discordia tra i cervi e l'aquila.

Ignazio di Loyola: Religioso spagnolo (castello di Loyola, Azpeitia, Guipùzcoa, 1491 - Roma,

31.7.1556) il cui nome completo era Inigo Lòpez de Recalde y Onaz y Loyola. Appartenne

alla nobile famiglia basca degli Onaz y Loyola, figlio di Bertràn Yanez, ebbe

un’educazione militare e cavalleresca. Tra il 1518 ed il 1521 fu ufficiale al seguito

del viceré di Navarra. Nel maggio del 1521 fu ferito nel corso della difesa di Pamplona

contro i Francesi; la convalescenza nel castello di Loyola fu una tappa decisiva per la

sua vocazione religiosa, peraltro stimolata dalla lettura della Vita Christi di

Ludolfo di Sassonia. Durante alcuni soggiorni eremitici nel Montserrat ed a Mantesa di

Catalogna (1522-23), scrisse la prima stesura degli Exercicios espirituales para vencer

a si mismo, che vennero poi progressivamente rielaborati fino al 1541. Dopo un viaggio

in Palestina (1523-24), studiò a Barcellona, Alcalà e Salamanca (1524-27); a Parigi dal

1528, frequentò i corsi di filosofia dei Domenicani, e raccolse i primi sei seguaci, cui

si unì con il cosiddetto voto di Montmartre (15.8.1534); nel 1535 ottenne il titolo di Magister

artium. Il suo programma comprendeva, oltre al voto di povertà e castità,

l’apostolato militante in Terrasanta o, comunque, al servizio del papa. Consacrato

sacerdote a Venezia (1537), alla fine dello stesso anno si recò a Roma per mettersi a

disposizione di Paolo III che, il 27.9.1540, approvò le Constituciones con las

Declaraciones (la cui ultima stesura fu redatta nel 1550) e la fondazione

dell’ordine Societas Jesu (S.J.), o Compagnia di Gesù (v. Gesuiti), della

quale I. fu il primo "generale". Mentre l’ordine si andava

estendendo, dopo aver affidato ai membri della sua Compagnia il compito

dell’insegnamento (1547) I. fondò numerose scuole, tra cui il Collegio romano

(1551), ed il Collegio germanico (1552), e tenne una fitta corrispondenza con ogni parte

del mondo. I. esercitò un influsso decisivo sulla Controriforma (v.), e venne santificato

nel 1622.

IHS:

Monogramma

cristiano, trascrizione latina delle prime tre letteredel nome greco di Gesù

(greco IHS [OUS], latino IHS oppure JHS),

nella quale la lettera greca H (h) è stata erroneamente assimilata alla latina

H (h). Quindi il latino Ihesus o Jhesus.

Già in uso nel II-IV secolo, il monogramma si diffuse soprattutto in Italia ed

poi in Spagna (XIV-XV secolo) ad opera di Bernardino da Siena e Vincenzo Ferrer,

predicatori della devozione al nome di Gesù. Ignazio da Loyola (v.) lo adottò,

sormontato da una croce, come emblema dei Gesuiti (v.).

Ilemorfismo: Dottrina

basata sui concetti espressi da Aristotele (v.) sulla natura degli esseri. Quindi

l’I. ritiene che la costituzione di tutti i corpi sia composta da due diversi

elementi: una materia prima inerte, ed una forma, elemento attivo ed agente.

Illuminati di Baviera: Ordine, ma essenzialmente movimento di pensiero, di mera ispirazione massonica,

fondato nel 1776 da Adam Weishaupt (1748-1830), un gesuita, professore di diritto canonico

dal temperamento collerico e violento. Denominato inizialmente Società dei

Perfettibili, si adoprò per disseminare tempesta in tutta Europa, in nome della

libertà e dell'uguaglianza, mirando all'abolizione delle leggi in vigore giudicate

inique. Gli storici sostengono che questo movimento ebbe per mezzo il nichilismo

(dottrina negante in modo radicale determinati sistemi di valori) e per fine il comunismo

primitivo più integrale, proponendosi così la distruzione dell’ordinamento

politico e sociale esistente. Nel corso di un importante convento massonico tenutosi a

Wilhelmsbad, il movimento degli I. si scontrò contro il muro d'indifferenza eretto dalle

varie obbedienze massoniche del tempo, che avevano sperato di conquistare alla loro causa.

Furioso e deluso, il Weishaupt (che aveva nel frattempo assunto il nome di battaglia Spartacus)

richiese allora ai suoi seguaci di disseminarsi segretamente nelle diverse logge, di

impadronirsi dei segreti dei lavori iniziatici e di sfruttarle per preparare la grande

Rivoluzione. Quel tentativo doveva fallire, ma qualche illuminato, diventato libero

muratore grazie alla debolezza dei sistemi di reclutamento, si sarebbe lasciato poi andare

a dichiarazioni estremiste, in nome di un Ordine massonico che non poteva che

disapprovarle. Come conseguenza, molti storici avrebbero in seguito confuso la Massoneria

con l’Ordine degli I., attribuendogli così fisionomia e finalità, impropriamente

connesse alle prime intenzioni, che l’Ordine stesso non aveva mai avuto. Nel 1783 gli

I. furono sospettati di trame rivoluzionarie, tanto che vennero dapprima incolpati di

complotti contro le istituzioni dello Stato e della Chiesa, e poi perseguitati. In seguito

il duca Elettore di Baviera emetteva un’ordinanza contro tutte le fratellanze sorte

senza concessione sovrana, dopodiché, nel 1785, l’Ordine venne definitivamente

vietato dal Re di Baviera, e messo al bando anche negli altri Stati tedeschi.

Illuminismo: Termine

che indica un vasto movimento culturale, manifestatosi nel corso del XVIII secolo tra la

rivoluzione inglese e quella francese. In campo filosofico e scientifico ha origine

dall’empirismo inglese; in quello politico e giuridico dal giusnaturalismo; nel

dibattito religioso dal deismo (V:) e dal materialismo. La pedagogia (con J.J. Rousseau) e

l’estetica (con A.G. Baumgarten) si costituiscono come discipline autonome nel

periodo illuminista. Scopo dichiarato degli illuministi è quello di portare i lumi della

ragione in ogni campo dell’attività umana, per rinnovare non soltanto il metodo

scientifico, ma anche la vita sociale, la cultura e le istituzioni. Si combattono i

pregiudizi, che impediscono il cammino della civiltà e si oppongono al progresso. Tra i

caratteri principali, la rinnovata fiducia nella ragione, capace di chiarire e risolvere

tutti i problemi dell’uomo, la polemica contro la tradizione filosofica medievale, la

certezza che un’era migliore stava nascendo; la ricerca di un nucleo di verità

morali originario e comune a tutti gli uomini e superiore ad ogni forma di dogma, di

superstizione e d’intolleranza; impegno a diffondere ogni tipo conoscenza,

soprattutto quella di carattere scientifico, per abbattere il passato e preparare la nuova

era. Una delle idee fondamentali dell’I. fu quella del diritto naturale (o diritto di

natura, o diritto delle genti, o diritto universale) da cui derivò quello spirito di

universale giustizia e libertà, che ebbe tanta parte nelle rivoluzioni francese ed

americana. I maggiori rappresentanti dell’I. furono: in Francia Voltaire e gli

enciclopedisti come Diderot e d’Alembert; in Germania Lessing; in Italia Genovesi,

Beccaria ed altri.

Iloteismo: Termine

derivato dal greco ulh, materia, e deoz,

dio, che quindi significa la divinità nella natura, indicando l’identificazione tra

i due principi. È sinonimo di Panteismo (v.).

Imam: Vocabolo arabo che

nell’Islamismo ortodosso o sunnita ha assunto il significato di capo della comunità

universale musulmana, ossia di Califfo (v.), o di sovrano di uno Stato musulmano. Per gli

Sciiti I. sono invece i monarchi musulmani per volontà divina, cioè Alì, genero di

Maometto (v.) ed i suoi discendenti in linea diretta maschile (dodici o sette). Coloro che

ammettono gli I. in questo senso sono detti imamiti ( in arabo Imamiyyah).

Più genericamente I. è colui che dirige la preghiera rituale comune nelle moschee, senza

lacuna implicazione di ordinazione sacerdotale. L’ufficio divenne fisso solo nel XIX

secolo e nell’Impero Ottomano a partire dal 1871; nel 1925 in Turchia ebbe anche

varie funzioni soppresse, conservate comunque negli altri paesi arabi durante

l’occupazione coloniale. Si dicono infine I. anche coloro che eccellono nelle scienze

o nelle lettere.

Immaginazione: Facoltà

di pensare senza regole fisse, e di associare liberamente i dati dell'esperienza

sensibile. (G.O.I.) La libertà interiore implica la nostra capacità di manifestarci in forme da noi liberamente e deliberatamente scelte, senza costrizioni e vincoli che ci provengono da altre sorgenti incontrollabili. A prima vista potrebbe sembrare che tali sorgenti siano tutte collocate al di fuori di noi, ma non è così. È ben vero che spesso si è profondamente condizionati dagli eventi esterni, ma le insidie più subdole provengono proprio da noi stessi. Tradizionalmente viene detto che è la nostra forma imperfetta a tenere la chiave della nostra prigione, ma che è la nostra personalità profana, simboleggiata da Saturno, il vecchio per eccellenza, quella che determina la nostra forma imperfetta. L'I., ossia l'azione nel profondo (imum ago),

può aiutarci a concepire nella nostra coscienza i modi d'essere che ci possono portare

oltre i limiti del nostro carcere. Si deve però considerare accuratamente la profonda

differenza che distingue l'I. dalla fantasia.

Immagine: Termine che

la filosofia definisce la rappresentazione mentale di un'esperienza percettiva che si dà

in assenza di questa. Già la filosofia medioevale aveva insistito sull'I. sia come specie

sensibile che come specie intelligibile. Gli empiristi inglesi la intendono come invece

solo come copia, rappresentazione sbiadita della percezione sensibile. A partire dal XIX

secolo, con Galton, Ribot e Wundt, l'I. è stata studiata dalla psicologia moderna.

Recentemente Sartre ne ha rimesso in discussione l'interpretazione complessiva, legando

l'I. ad un processo di irrealizzazione, non risultato di una coscienza sbiadita, ma di una

particolare forma di coscienza, tipicamente propria dell'artista. Attualmente il tema

dell'I., oltre alla psicologia, interessa vasti settori commerciali ed industriali,

coinvolgendo il campo dell'arte figurativa ed molto più in generale quello delle

comunicazioni e delle pubbliche relazioni.

Immanentismo: Termine

generico abbracciante tutte le posizioni filosofiche che risolvono il problema della

realtà nel suo complesso, oppure dell'assoluto, all'interno del mondo dell'esperienza

variamente inteso. Quindi l'I. si oppone alle filosofie della trascendenza (v.), sia

classiche che medioevali, e caratterizza gran parte del pensiero moderno e contemporaneo,

dalle diverse forme di panteismo, all'empirismo ed al materialismo del Settecento, al

kantismo, all'idealismo tedesco, al positivismo, al marxismo, fino alle correnti

esistenzialistiche e fenomenologiche contemporanee.

Immanenza: Nel

pensiero filosofico indica l'appartenenza al soggetto od all'agente, significando presenza.

Nel pensiero classico l'I. riguarda soprattutto il piano degli esseri viventi, i cui atti

sono appunto definiti immanenti, ovvero che procedono autonomamente dal vivente stesso.

Nel pensiero moderno l'I. è riferita al piano della conoscenza, concepibile solo partendo

dal pensiero individuale, vale a dire dall'io penso di Kant. Oppure, più

radicalmente, riducendo la realtà alla percezione soggettiva (Berkeley) od allo spirito

(v. idealismo). Dal livello gnoseologico (v.) il principio di I. è stato anche esteso a

quello etico e storico, soprattutto in rapporto all'elaborazione dell'idealismo. (G.O.I.)

La coscienza dell'Immanenza è indirettamente legata alla percezione di forze preziose. Se si riesce a superare la contingenza degli eventi, al di la delle manifestazioni si può percepire la presenza di qualcosa che ci sovrasta, che in un certo senso ci fa chiaramente comprendere l'esistenza dell'istante presente. Si tratta di un'esperienza che coinvolge una coscienza esistenziale e che, allorché compresa, ci accompagna poi per sempre. In generale l'I. viene percepita in modo passivo: ovvero semplicemente c'è, esiste, e non abbiamo modo di influenzarla. Talvolta appare favorevole, mentre altre volte si presenta sotto forma vagamente minacciosa, generando un'ansia opprimente, decisamente temuta da quanti l'hanno provata. È tuttavia possibile il superamento dei suoi aspetti enigmatici e la penetrazione della sua essenza. Nell'I. si possono anche scoprire fonti di risonanze veramente insperate.

In Eminenti: È il nome della prima enciclica papale con cui si condanna la Massoneria, proibendo ai cattolici di farne parte. Emessa dal papa Clemente XII il 24 aprile 1738, essa tra l'altro sostiene: "Associazioni segrete si diffondono generalmente col nome di massoneria,

o sotto altre denominazioni, secondo le lingue. Sono uomini di tutte le religioni e sette,

paghi di una parvenza presunta di una certa qual rettitudine naturale. Essi si riuniscono

fra loro in stretto legame segreto, secondo leggi ed usanze stabilite, ed agiscono in pari

tempo in comune, impegnandosi con un giuramento pronunciato sulla Sacra Scrittura e sotto

pena di gravi pene ad uno scrupoloso silenzio. Per sbarrare la via tanto larga che

potrebbe condurre alla penetrazione non punita dell'ingiustizia, anche in base ad altri

motivi a noi noti, giusti e legittimi, abbiamo ritenuto giusto ed abbiamo deciso di

condannare e proibire le dette società, circoli, associazioni segrete, assemblee o bande

clandestine note col nome di massoni, o con qualsiasi altra denominazione. Noi vogliamo

inoltre, ed ordiniamo, che sia vescovi che prelati, superiori ed ordinari, nonché gli

inquisitori destinati in ogni luogo, data la eresia maligna, procedano ed indaghino contro

i trasgressori, quali che siano il loro stato, la dignità, il rango, la nobiltà, la

priorità, ed infliggano a questi le pene meritate, se veramente sospetti di eresia, e li

reprimano, perché noi diamo e conferiamo a tutti e ad ognuno di essi l'autorità di

procedere contro i trasgressori e punirli, anche ricorrendo all'ausilio del braccio

secolare". La condanna è stata nel tempo esplicitamente rinnovata da vari altri

pontefici, a seconda dei climi politici che la storia ha presentato. Tra atti, encicliche

e bolle, sono ormai circa trecento le conferme della scomunica (v.) della Libera Muratoria

emesse ad oggi dalla Chiesa di Roma.

Inana Yoga: Espressione

impiegata nella filosofia indiana, che significa "Filosofia della sapienza", ed

indica uno dei tre sentieri che portano l’essere umano alla Liberazione. Gli altri

due sono il Karma Yoga (v.) ed il Raya Yoga (v.). È alla base dei sistemi

filosofico-religiosi Vedanta (v.) e Samkya (v.). Questa dottrina ritiene realizzabile

l’assoluta liberazione attraverso la comprensione dei grandi Misteri

dell’Universo.

Inca: Termine con cui gli

antichi Peruviani indicavano i sovrani ed i principi di stirpe regia. A partire dal XIII

secolo, gli I. di un piccolo clan della provincia di Cuzco estesero progressivamente il

loro potere, e costituirono nella regione delle Ande centrali un vasto impero. I sovrani

detenevano l’autorità suprema, sia politica che militare e religiosa, essendo

considerati figli del sole. Alla fine del XIII secolo gli I. divennero potentissimi.

Yupanqui (1493-1525) conquistò l’Ecuador; Huyna Capac (1493-1525) arrivò a

controllare l’intera fascia costiera dell’Oceano Pacifico, fino a comprendere

parte del Cile e, all’interno, tutta la Bolivia e l’Argentina settentrionale.

Con la morte di Huayna cominciò il declino: nel 1531 il conq1uistatore spagnolo F.

Pizarro attirò in un tranello il successore Atahualpa e, dopo aver massacrato i suoi

uomini, lo fece strangolare (1532). Seguì una lunga serie di rivolte contro gli invasori

portoghesi, regolarmente stroncate nel sangue. L’ultima fu quella guidata da Tupac

Amaru (1671). L’arte degli I., nella quale confluirono apporti delle precedenti

culture di Chavin, di Tahuanaco e di Chimù, è tecnicamente perfetta. Caratteristiche, ed

in parte tuttora visibili, sono le grandi città fortezza di Machu Picchu (v.), di

Colquampata, di Sacsahuaman, di Kenco e di Oliantaytambo, modellate secondo una tipologia

costante, simile a quella della capitale Cuzco, alla quale erano collegate mediante una

rete stradale. Gli edifici, chiusi verso l’esterno ed in genere privi di elementi

decorativi, sono costruiti in mattoni ed argilla, specie lungo le regioni costiere, od in

conci di pietra sovrapposti a secco. Molto sviluppato l’artigianato, soprattutto per

quanto riguarda oreficeria, glittica, ceramica e tessitura.

Incarnazione: Termine

che in genere indica l’assunzione di sembianze umane da parte di una entità divina.

Sono molte le regioni che presentano la credenza nell’I. della divinità. La

religione egizia ammetteva che il dio avesse il potere di assumere forma ed immagine

terrena, sia per suo proprio volere che per effetto di riti speciali. Assume particolare

nell’induismo, con l’idea degli avatara (v.), ovvero delle apparizioni in

aspetto materiale di Visnù tra gli esseri umani. Nella teologia cattolica I. è

l’unione ipostatica, cioè personale, della natura umana e divina in Cristo; fondato

sulla Sacra Scrittura, in particolare sul passo di Giovanni "il Verbo si fece

carne" (Giovanni 1, 14), il dogma dell’I. venne elaborato lentamente nei primi

secoli cristiani, e progressivamente definito attraverso i primi quattro concili

ecumenici, particolarmente dal concilio di Calcedonia (451). Con la dottrina

dell’unione ipostatica, viene affermata l’unione delle due nature, umana e

divina. Il modo in cui essa si realizza fu oggetto di grandi controversie e di numerose

correnti teologiche.

Incesto filosofale: Termine facente parte della dottrina alchemica (V. Uroboros).

Inconscio Esoterico: L’Alchimia parla spesso di Serpente, Aquila, Mercurio filosofico e fasi

della Trasmutazione (Nigredo, Albedo, Rubedo), per cui nasce spontanea la domanda

sull’utilità pratica di queste cose. Gli antichi filosofi hanno lasciato tracce

eloquenti sull’argomento. Alcuni esempi possono essere rilevati dalla Turba

Philosophorum: "Sappiate, voi investigatori dell’Arte, che il suo fondamento

è una cosa sola" (Sizio); "Sappiate, figli della Dottrina, che la Pietra

nostra è fatta di due cose" (Turba); "L’Opera nostra fin dal

principio si ha da lavorare con due Nature, che sono di una medesima sostanza: l’una

è preziosa e l’altra è vile" (Pitagora). Le citazioni riportate sembrano

indicare che si tratta di una sola materia, distinta in due parti, di cui una più

preziosa ed una più vile. Questa materia misteriosa viene rappresentata come un Serpente

ed un’Aquila, che ne rispecchiano i due diversi aspetti. Jung ha intuìto che la

materia di cui parlano gli ermetisti non è che l’I., ovvero quella parte del nostro

spirito che non è direttamente accessibile alla coscienza. Il Serpente e l’Aquila

simboleggiano due tipi di I., definibili I. lunare ed I.. solare. · L’I. lunare (Serpente) è associato a simboli legati alle

acque profonde, ai laghi ed alla stessa Luna. Si tratta di un I. paragonabile al mare, in

cui finisce ogni esperienza e sensazione umana. In esso è memorizzato ogni dettaglio

dell’esistenza vissuta, tutti i ricordi, anche quelli che non si riesce più a

richiamare alla coscienza, ma che possono riaffiorare in particolari condizioni, come al

risveglio da una sensazione. Poiché la maggior parte dell’esistenza implica

sofferenza, il contenuto di questo I. è prevalentemente formato da ricordi dolorosi di

varia entità, e solo da alcuni ricordi piacevoli. Competono inoltre all’I. lunare i

cosiddetti istinti, che sono l’eredità della specie, la componente animale di

ciascun essere umano, che necessita di cibo, di riprodursi, di reagire o di fuggire

davanti al pericolo, ecc. · L’I. solare (Aquila) è la

parte più preziosa, ma anche la sacca più piccola. Questo I. contiene sintetici schemi

comportamentali, che vengono automaticamente attivati in ogni situazione. Sono schemi che

organizzano quasi del tutto il comportamento quotidiano, mentre solo una esigua parte dei

pensieri e delle azioni è affidato alla volontà individuale. Quindi la maggior parte del

pensare e dell’agire non è consapevole ma automatica. Si tratta di schemi formatisi

in età prescolare, quando l’esperienza infantile si avvia verso l’associazione

con la ragione (il bambino agisce per imitazione e per ricordo), e la loro formazione e

modifica prosegue nel corso dell’intera esistenza. Prevalgono gli schemi difensivi,

in quanto la vita è dedicata ad evitare il dolore, sia fisico che spirituale, mentre in

parte sono presenti chiavi comportamentali atti ad uscire vittoriosi. Tali schemi vengono

attivati dalla ragione, dalle situazioni e dall’I. lunare. Gli schemi possono

appartenere ad individui perdenti oppure vincenti, come evidenziato dal fatto che taluni

individui tendano a commettere ripetutamente lo stesso errore, e corrispondono sempre alle

finalità perseguite. Ad esempio, qualora nell’I. lunare vi siano elementi che

spingono alla solitudine, come ricordi, esperienze e parametri riferiti a legami

opprimenti che hanno portato alla sofferenza, allora l’individuo adotterà schemi che

portano all’isolamento, perché inconsciamente intende evitare la sofferenza

collegata ad un legame sentimentale troppo vincolante. Se quell’individuo dovesse

incontrare l’anima gemella, difficilmente saprà cogliere l’occasione per

realizzare la propria felicità, poiché il comportamento adottato, appena il legame tende

a stringersi, sarà tale da provocare la separazione ed il ritorno ad una vita di

solitudine. Vi sono perdenti cronici, il cui fine inconscio è la sconfitta, per evitare

le responsabilità legate all’eventuale vittoria. Occorre precisare che negli schemi

vi è solo l’esperienza personale e quella derivata da eventuali idoli., ovvero da

persone idealizzate ed adottate come modello, od anche esperienze viste nelle persone a

cui si è legati. Non v’è comunque alcunché di universale o di innato, per cui gli

schemi possono essere errati e perdenti. Nessun schema deriva da esperienze ancestrali,

cioè da vite precedenti, mentre il karma può sicuramente influenzare la capacità di

mutarli. In sintesi si può affermare che l’I. solare possa attingere da quello

lunare, secondo una razionalità non gestibile liberamente. Quindi si tratta di una

facoltà decisamente elevata, solare e normalmente incontrollabile. Essa organizza le

esperienze, proprie e dei propri idoli, ha grandi capacità di sintesi, ma si basa

unicamente sui contenuti dell’I. lunare, portando come s’è visto a

comportamenti perdenti o vincenti. Sono sempre schemi molto sintetici ma anche precisi,

ben definiti, che tengono in considerazione sia le limitazioni individuali fisiche e

psichiche, sia degli aggiornamenti acquisiti nel tempo per invecchiamento od a seguito di

traumi psicofisici, che fanno variare le singole capacità. Quindi contengono le

limitazioni fisiche, intellettive, di resistenza e di capacità di concentrazione, e sono

formati da successioni di azioni psicologiche, materiali e vegetative, che possono anche

protrarsi a lungo nel tempo. Non si esauriscono mai in tempi brevi, specie se sono stati

costituiti per perseguire un fine, per cui esercitano la loro influenza fino al termine

dell’esperienza, risultando variati dalla successione di vari sottoschemi non

necessariamente fissi. Oltre che per mutate condizioni psicofisiche, gli schemi si possono

modificare anche quando la volontà fa sperimentare nuove strade. Se l’esperienza è

stata complessivamente positiva od almeno neutra, si modifica lo schema precedente, mentre

se l’esperienza è stata negativa il vecchio schema resta immutato, rafforzandosi. Y (Interazioni) L’I. lunare contiene la memorizzazione

delle esperienze vissute e gli istinti della specie. Tale I. invia continuamente messaggi

all’I. solare, attivando i corrispondenti schemi comportamentali. L’analisi di

una giornata tipo, dal risveglio al sonno notturno, rivela come in ogni circostanza siano

stati adottati automatismi comportamentali prescelti, o preferiti, in quanto meno

dolorosi, o più piacevoli. All’impatto con una situazione nuova l’I. solare

scorre rapidamente tutti gli schemi immagazzinati per trovare quelli più simili da

applicare, mentre al contempo l’I. lunare ricerca un’esperienza analoga che

possa aver implicato sofferenza. Se lo rintraccia, invia immediatamente una serie di

impulsi all’I. solare, affinché adotti un certo schema difensivo che protegga dal

dolore. Nascono così le fobìe, le nevrosi e le ossessioni, scatenate anche da un

particolare apparentemente insignificante, ma che comunque risultano potenzialmente

dolorose per l’I. lunare, che può innescare eccessivi schemi di difesa attraverso

l’I. solare. Si tratta di schemi di difesa spesso anomali ed inutili, che

condizionano l’esistenza dell’individuo e di quanti sono in contatto con lui. In

conclusione, sono state definite le materie dell’Opera, ovvero l’I. lunare e

quello solare. Basilio Valentino (v.), nel suo Rosarium Philosophorum (1550), sosteneva

che "Ratio est quia ars primas dispositiones inducere non potest", ovvero

che l’arte non può creare le disposizioni primarie, cioè che la materia della

nostra opera è fornita dalla natura, e sta solo a noi perfezionarla. Facendo questo

però, continua il grande filosofo alchimista, scopriremo nel nostro Mercurio una grande

perfezione, e ciò sarà fonte di una grande gioia, prossima alla vera felicità.

Alchemicamente è lo stadio di Nigredo, della formazione della Sostanza mescolata, quello

che collega, che unisce e mette in comunicazione diretta l’I. lunare con quello

solare.

Inconscio Scientifico: Insieme dei contenuti e dei processi psichici che sono impliciti in molti

comportamenti dell’individuo motivandoli, rimanendo tuttavia estranei e non noti alla

sua coscienza. L’ipotesi dell’esistenza di una vita psichica profonda, di cui

per l’uomo protagonista non vi fosse un’effettiva consapevolezza, riemerse

periodicamente nell’evoluzione del pensiero fin dai tempi della filosofia platonica.

Occorre però arrivare ai primi dell’800, in piena atmosfera romantica, perché

nell’ambiente letterario e filosofico si trovi un interesse più persistente e

sistematico per un’impostazione dinamica della vita psichica, e per

l’esplorazione di attività psichiche inconsce. Nel 1846 il Carus giunse a

distinguere un I. assoluto, che identificava in una "regione

dell’anima in cui non penetra mai alcun raggio di coscienza", ed un I. relativo,

costituito da contenuti che un tempo sono stati coscienti. Verso la fine dell’800,

l’accentuarsi dell’interesse per i fenomeni medianici ed il primo fiorire di

ricerche scientifiche sull’argomento, portarono parallelamente a conclusioni circa il

supposto operare di una psichicità secondo modalità incoscienti. Se si aggiungono gli

studi sull’isteria di Charçot, i risultati delle applicazioni cliniche

dell’ipnotismo di Liébault e Bernheim, si completa il quadro della temperie

culturale in seno alla quale, indipendentemente l’uno dall’altro, Janet e Freud

sarebbero giunti a definire e ad utilizzare più ampiamente il concetto di I.:

pervenendovi l’uno agli studi sull’automatismo psicologico negli stati

sonnambolici, l’altro dalle osservazioni condotte con Breuer sugli effetti

dell’ipnosi sulla sintomatologia isterica. Successivamente questa intuizione,

ulteriormente approfondita e verificata da Freud e dai suoi allievi mediante particolari

tecniche di osservazione e di studio su pazienti nevrotici e su soggetti normali, divenne

uno dei cardini della teoria e della pratica psicoanalitiche , e contribuì al verificarsi

di svolte decisive nell’ambito di varie discipline, in particolare della psicologia e

della psichiatria, sia per quanto concerne le modalità di approccio allo studio della

personalità globale e delle singole funzioni psichiche, sia per i diversi orientamenti

applicativi che ne derivarono (psicodiagnostica, psicoterapia, ecc.). Nelle definitive

formulazioni freudiane di vita psichica, sia in condizioni normali, sia in condizioni

patologiche, appare comprendere contenuti e processi di cui v’è consapevolezza ed

altri inconsapevoli od inconsci. Contenuti e processi inconsci in senso stretto sono

considerati quelli che non hanno in genere possibilità di giungere per sé stessi alla

coscienza, senza che intervengano trasformazioni particolari nell’individuo. Può

trattarsi di materiale non suscettibile di diventare consapevole o per sua natura

(istinti), o perché soggetto a rimozione; inoltre certi meccanismi difensivi, tra i quali

la rimozione stessa, risultano essi stessi inconsci, e possono essere colti e descritti

essenzialmente da un osservatore esterno. Tutti questi elementi (immagini,

rappresentazioni, pensieri, ricordi, emozioni, ecc.), pure non consapevoli, ma

suscettibili di un facile accesso alla coscienza, come attraverso uno sforzo di

attenzione, vengono considerati preconsci. L’I. può dunque essere inteso come

un deposito di elementi (concezione topica); ma anche come un modo di essere di certi

contenuti mentali, che pure in queste condizioni non cessano peraltro di esercitare

un’azione sulla vita cosciente; ed addirittura come una particolare qualità del

funzionamento mentale (prospettiva dinamica). Quanto agli oggetti, secondo la teoria

psicoanalitica, rappresentazioni mentali, istinti o componenti parziali degli istinti,

sentimenti, meccanismi di difesa ed istanze morali, possono essere o diventare I. La vita

mentale inconscia appare governata da leggi in parte comuni, in parte specifiche, rispetto

a quelle che reggono lo psichismo cosciente. Tra i fatti evidenti, per primi ed in quanto

sottoposti alle tecniche di osservazione e di interpretazione proprie della psicanalisi,

hanno rivelato ruoli simbolici profondi, ed hanno consentito quindi di gettare uno sguardo

sulle modalità di funzionamento dello psichismo inconscio, sono i sintomi nevrotici, i

sogni e numerose altre manifestazioni pure tipiche della nevrosi o della normalità, e

proprie della vita di veglia: come il lapsus linguae, le dimenticanze, gli atti

mancati, e certe fantasticherie. Una prova, di natura sperimentale, del concorso di

processi mentali inconsci nel determinare pensieri e comportamenti, viene considerata il

perdurare degli effetti di suggestione, in soggetti sottoposti ad ipnosi (v.), anche

durante lo stato post-ipnotico e senza che ve ne sia l’autoconsapevolezza. Ulteriori

caratterizzazioni dell’I., in rapporto a contenuti tipici, sono state delineate da

Jung, che nel cosiddetto I. collettivo identifica la parte dell’I. comune alla

specie umana, e composta di elementi od immagini primordiali (archetipi, C.G. Jung,

1928, 1943). È da citare inoltre L. Szondi (1937), che per I. familiare intende il

complesso delle tende affettive, a carattere ereditario recessivo, che possono motivare i

rapporti interpersonali (simpatia, antipatia, scelta del partner, ecc.).

L’applicazione del concetto di I. ha portato un innegabile contributo contenutistico

e prospettico alla psicologia generale, che nelle sue forme tradizionali, poteva

considerarsi prevalentemente una psicologia della coscienza, in quanto studio del

funzionamento mentale cosciente. Si è assistito addirittura ad una reversione di

prospettiva, nel senso che da parte di molti si è finito con il considerare la coscienza

come una caratteristica importante, ma non necessaria, delle operazioni mentali, le quali

possono anche essere del tutto inconsce. In ambito percettivo, immaginario e pratico, una

buona parte dei processi ed una certa parte dei contenuti si collocano al di fuori del

livello di coscienza: basti ricordare i fenomeni della percezione subliminale; la dinamica

delle illusioni, degli atti produttivi e creativi (percezione, immaginazione, sogno),

della formazione di abitudini, della ritenzione mnestica, dell’elaborazione ed

attuazione di decisioni, dei fatti della vita emotiva ed in particolare dell’ansia; i

comportamenti espressivi; i comportamenti d’organo, o comportamenti molecolari,

ecc. In sostanza, l’esistenza dell’area dell’I. nella vita psichica sembra

rispondere funzionalmente a precise condizioni ed esigenze: ·

mancanza di capacità necessarie per la presa di coscienza, in seguito ad un differente

orientamento evolutivo o ad un insufficiente sviluppo, come negli animali, nel bambino,

nel debole mentale, od in seguito a mancato apprendimento, come nell’adulto delle

culture occidentali, in riferimento a numerosi fenomeni mentali, motori e neurovegetativi,

per affermare consapevolmente i quali occorrono specifici addestramenti, od in seguito a

fatti regressivi, come nell’invecchiamento ed in certe intossicazioni, allorché

l’area della coscienza si restringe; · rimozione

dell’area della coscienza, in senso freudiano, avente lo scopo di ridurre il

carattere doloroso o semplicemente fastidioso di eventi in forte conflitto con le regole

sociali apprese o con esigenze edonistiche della persona; ·

necessità di delimitare il campo dell’attenzione, concentrando questa più sopra i

risultati dei processi psichici che non sui loro preliminari e sul loro decorso, ed anche

focalizzando soprattutto quei contenuti che maggiormente rispondono al momento funzionale

attraversato dall’individuo. Tali esigenze di economia operativa, per le quali

l’individuo evita di avere contemporaneamente presenti alla coscienza tutti i suoi

contenuti e processi mentali, vengono soddisfatte anche sostituendo concetti e simboli ad

ampie moltitudini di dati elementari, mediante i processi di costantizzazione

dell’esperienza, e di apprendimento, abitudine, automatizzazione delle azioni.

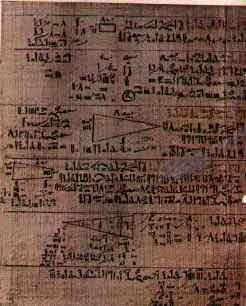

Ieratico: Scrittura

nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere

considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più

elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.

venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,

testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,

testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì

continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito

dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.

Ieratico: Scrittura

nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere

considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più

elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.

venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,

testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,

testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì

continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito

dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.