Enrico

VIII: Re d’Inghilterra (28.6.1491-28.1.1547), figlio di

Enrico VII Tudor, divenne erede al trono alla morte del fratello maggiore Arturo (1502(,

del quale sposò la vedova Caterina d’Aragona, subito dopo essere diventato re nel

1509. Bello, colto ed amante dell’arte, dotato di un’affinità istintiva con il

suo popolo al quale seppe sempre imporre la sua volontà, durante la giovinezza fu un

cattolico devoto, tanto da ottenere dal papa il titolo di defensor fidei (1521) per

aver confutato, nella sua Assertio septem sacramentorum, le proposizioni di Martin

Lutero. Agli inizi del regno E. lasciò le redini del potere al ministro Wolsey, tuttavia

intraprese la creazione di una flotta regia da guerra, intuendo l’importanza che la

potenza marinara avrebbe rivestito per l’Inghilterra. Cercando di manovrare in modo

che l’Inghilterra riuscisse a mantenere l’equilibrio delle forze in Europa,

Wolsey favorì, dopo la pace con la Francia (1514), l’alleanza con Francesco I, ma

finì per compromettere questo equilibrio quando scelse di appoggiare Carlo V, il quale,

dopo la battaglia di Pavia (1525), era diventato il padrone dell’Europa. Frattanto

E., desideroso di assicurarsi un erede maschio, decise di divorziare da Caterina (che dopo

aver dato alla luce Maria nel 1516 non sembrava più in grado si procreare) per passare a

nuove nozze con Anna Bolena. Wolsey, incaricato di negoziare con la corte pontificia,

fallì nel tentativo perché Clemente VII non era in grado di sciogliere il vincolo

matrimoniale di Caterina, zia di Carlo V del quale si trovava alla mercé dopo il sacco di

Roma (1527). La questione del divorzio determinò la caduta di Wolsey e la rottura con

Roma. E. trovava infatti intollerabile che gli interessi dell’Inghilterra dovessero

dipendere, attraverso il papa, dall’imperatore, e fu pronto ad accogliere sia il

suggerimento di Cranmer, secondo il quale bastava ottenere da alcuni eminenti teologici la

certezza della nullità del primo matrimonio, sia quello di Cromwell, che lo incitava a

rompere con Roma. Sposata Anna Bolena nel gennaio 1533, in luglio E. fu scomunicato. Il 7

settembre gli nasceva la figlia Elisabetta. Lo strumento scelto da E. per attuare lo

scisma fu il Parlamento, il quale votò tutte le misure proposte dalla Corona fra cui

l’Atto di supremazia (1534), che proclamò il re capo supremo della Chiesa inglese

(v. Anglicanesimo). Tommaso Moro e lo stesso arcivescovo Fisher, che non vollero ripudiare

l’autorità del papa, furono inesorabilmente giustiziati (1535), ma in genere il

clero non si dimostrò intransigente, ed accettò le misure che gli vennero imposte. E.,

che voleva essere capo di una chiesa cattolica nazionale, perseguitò i protestanti, e nel

1539 fece votare l’Atto dei sei articoli che prevedeva la pena di morte per

chi negava la transustanziazione ed il celibato dei preti. Frattanto egli, che nel 1536

aveva fatto giustiziare Anna Bolena, era passato a nuove nozze con Jane Seymour, che morì

dopo aver dato alla luce Edoardo (1537). A questo seguirono altri tre matrimoni, con Anna

di Cleves (ripudiata dopo pochi mesi nel 1540), Caterina Howard (giustiziata nel 1542) e

Caterina Parr. E., che nel 1536 era riuscito ad assimilare il Galles all’Inghilterra,

non ebbe altrettanto successo con l’Irlanda, della quale tuttavia fu proclamato re

nel 1541. Malgrado la vittoria di Solway Moss sugli scozzesi (1542), non riuscì ad

eliminare l’influenza francese in Scozia. Pur avendo gettato le basi

dell’Inghilterra moderna, alla sua morte tali basi si presentavano decisamente

instabili, perché lo Stato era gravemente indebitato, la moneta svalutata e le lotte di

religione sul punto di esplodere con violenza estrema.

Eone: Termine che

Aristotele fa derivare da aei (sempre)

e che esprime la durata nel senso di tempo, evo, eternità. E. ha un'accezione

fondamentalmente religiosa: nell'antica religione greca Aion era considerato figlio

di Kronos (v.); gli E. furono poi concepiti dal neoplatonismo e dallo gnosticismo come una

molteplicità di divinità intermedie tra Dio ed il mondo sensibile. La concezione

gnostica afferma che gli E. sono emanati da Dio a coppie (sizigie) costituenti il pleroma

(v.), che va degradando man mano che si allontana da Dio per avvicinarsi alla

materia. Dal pleroma discendono il Demiurgo, che dà origine al mondo ed

all'uomo, e Cristo, che salva l'uomo e gli rivela la gnosi del sommo Dio.

Eoniti:

Setta eretica fondata in Bretagna da Eon de l'Etoile nel XII secolo. I suoi seguaci negavano la validità dei Sacramenti, la resurrezione della carne e la gerarchia ecclesiastica, accusando la Chiesa di Roma di avarizia e di corruzione. La setta, già condannata nel 1148 dal concilio di Reims, scomparve del tutto con il decesso del suo fondatore.

Epicureismo: Scuola

filosofica fondata ad Atene da Epicuro nel 306 a.C. Ebbe svolgimento e durata ininterrotta

fino al IV secolo d.C.; insieme allo stoicismo (v.) è l’indirizzo che esercitò

maggiori influenze sul mondo greco-romano antico, per la sua applicazione ed efficacia

pratica, assai più estese del platonismo e dell’aristotelismo. L’E. si propose

come dottrina morale basata sulla finitezza dell’uomo e sull’illusiorietà della

provvidenza divina: la felicità è la ricompensa per l’uomo che sa trarre elevati

godimenti dalla vita, la libertà di un godimento non frenato da precessi che si esprime

nell’amicizia, nella pace e nei piaceri estetici, e non prevalentemente sui piaceri

materiali. Discepoli di Epicuro furono, tra i tantissimi, Filodemo e Diogene di Enoanda:

Importante è la sua diramazione romana, con Lucrezio e le influenze su Orazio e Virgilio.

Nonostante i tentativi compiuti da Lorenzo Valla e Pietro Gassendi, e le rilevanza che

ebbe per il materialismo di Hobbes, l’E. non conobbe una vera rinascita

nell’epoca moderna.

Epifania:

Termine derivato dal greco epufaneua,

apparizione, che nella religione cristiana costituisce la festività del 6

gennaio, istituita inizialmente per celebrare la nascita di Gesù, che verso la

metà del IV secolo fu anticipata al 25 dicembre. Fu da allora che vi furono

solennizzate le prime manifestazioni che evidenziarono la divinità di Cristo.

La venerazione dei Magi (Matteo 2, 2),

il battesimo nel Giordano (Matteo 3,

16-17) ed il primo miracolo alle nozze di Cana (Giovanni

12). Le origini della festa andrebbero ricercate presso gli gnostici Basilidiani,

come attestato da Clemente Alessandrino (I-II secolo). Soltanto presso le Chiese

ortodosse l'E. ha conservato tutti i suoi significati originali, mentre in

Occidente ha assunto la fisionomia di una ricorrenza incentrata soprattutto

sulla celebrazione dell'adorazione dei re Magi Gaspare, Melchiorre e

Baldassarre. In ambito folcloristico l'E. è definita prima Pasqua

dell'anno: da un lato è collegata al capodanno attraverso l'accensione di

fuochi augurali ed il rogo di un fantoccio, mentre dall'altro è legata al

carnevale, con rappresentazioni burlesche e cortei mascherati rievocanti il

viaggio dei Magi. Di spicco nelle celebrazioni dell'E. è tuttora il ruolo

assunto dalla figura della Befana.

Epifanio:

Derivazione dal greco ‘Epufanioz,

è il nome di uno scrittore di Salamina (310-403) che, dopo essersi ritirato per

qualche tempo in un monastero egiziano, visse per 30 anni in un cenobio presso

Eleuteropoli. Eletto vescovo di Salamina in Cipro nel 367, si occupò

soprattutto della lotta contro Origene in difesa dell'ortodossia. Le sue opere

più note sono: ‘Agcugotoz

(L'ancorato) e Panarioz

(Il contravveleno), redatte contro tutte le eresie elencate in ordine

progressivo. Opere minori sono Sui pesi e le misure e Sulle gemme, sempre di

argomento religioso. E. fu sostenitore dei dogmi, mentre respinse il tentativo

di spiegarli con l'aiuto della filosofia, come aveva appunto fatto Origene che

viene perciò considerato eretico.

Epistemologia: Disciplina

filosofica che studia criticamente la conoscenza scientifica, proponendosi l’analisi

del linguaggio, delle metodologie, della strutturazione dei concetti in teorie e dottrine,

stabilendone i criteri di validità. Nell’E. contemporanea particolare rilievo hanno

avuto le riflessioni di R. Carnap (richiesta della confermabilità), B. Russell (criterio

della significanza) e K. Popper (principio della falsificabilità).

Era dell’Acquario: Secondo gli Astrologi ha già avuto inizio nel 1948, ed avrà la durata di

circa 2160 anni (v. Anno Grande di Platone). Dovrebbe essere caratterizzata dalla

fraternità, dalla cooperazione, dallo sviluppo delle scienze e della filosofia. Secondo

la Guida Internazionale dell’Età dell’Acquario (Ediz. Bresci, Torino), "Quando

l’uomo di buona volontà si muove per migliorare le condizioni del suo fratello, egli

lavora per la vita. Lo spirito acquariano è già presente in quei movimenti,

associazioni, organizzazioni ed istituzioni che non operano per fini speculativi, ma

soltanto per migliorare la condizione umana e di tutti gli altri esseri viventi".

Ed ancora: "Il chiaroveggente vede che il pensiero della folla è ancora dominato

dall’odio, dalla paura, dal rancore, dalla vendetta e dalla stupidità. Tutte queste

negatività sono impastate della pesante nebbia dell’egoismo. Si parla tanto di

libertà, ma non si insegna a conoscerla ed apprezzarla, cosicché l’individuo

trascorre il suo tempo a giudicare il prossimo, ad abbassare gli altri per sentirsi

innalzato, e ben presto perde il controllo della sua libertà e della sua stessa

dignità". La voce acquariana risuona particolarmente nelle parole del poeta

Kahlil Gibran: "Spesso vi ho udito parlare di qualcuno che ha sbagliato come se

non fosse uno di voi, ma uno straniero che si sia insinuato nel nostro mondo. Ma io vi

dico che nello stesso modo che il santo ed il giusto non possono elevarsi al di sopra di

ciò che vi è di più in alto in ognuno di voi, così il malvagio ed il debole non

possono cadere più in basso di ciò che di più basso è in voi. E come la singola foglia

non ingiallisce senza che tutta la pianta sia sua muta complice, così il malvagio non

può agire senza la volontà nascosta di tutti voi".

Era: Nome greco della dea

romana Giunone (v.).

Eracle: Nome greco

dell'eroe mitologico latino Ercole (v.).

Eraclito: Dal

greco Hracleitoz,

filosofo greco presocratico (VI-V secolo a.C.). Egli rappresenta la netta

opposizione alla teoria immobilistica dell'essere espressa da Parmenide (v.),

cui oppone una spiegazione della realtà basata sul divenire incessante. Pare

che E. non conoscesse affatto le dottrine di Parmenide, che era più giovane di

lui. Dell'unica opera di E., intitolata Sulla

natura, ci sono pervenuti solo un centinaio di frammenti redatti in prosa

ionica. Riprendendo le anticipazioni naturalistiche di Anassimandro (v.), egli

insiste soprattutto sulla realtà e sulla vita come lotta di contrari e quale

continua tensione. Unità e molteplicità vengono in tal modo connesse tra loro,

però non nell'unità, ma nel divenire, ovvero nella trasformazione da un

contrario all'altro, dal caldo nel freddo, e così via. Se è vero che «tutto

scorre e si muove», e che non ci si può mai

«bagnare due volte nella stessa acqua del fiume», il divenire ha tuttavia

un logos, o ragione d'essere, che è

al contempo legge divina e saggezza umana. Riferendosi polemicamente ai

pitagorici, E. contrappone poi alla

sapienza particolare e formale delle scienze il sapere comune a tutti gli

uomini, disponibile attraverso un'indagine interiore. I sensi sono pessimi

testimoni dell'armonia segreta che regola tutte le cose, e solo il discorso può

esprimerla: di qui il ricorso alla parola, simbolo come il fuoco simboleggiante

il logos divino. Così il fuoco non è

più un elemento fisico, come l'aria di Anassimene (v.) o l'acqua di Talete

(v.), ma un principio cosmico che significa movimento ed identità, da cui tutte

le cose provengono ed a cui tutte ritornano. Evidente come le teorie di E.

anticipino il quinto principio del «Ritmo»

in seguito espresso dall'Ermetismo (v.), per cui «In tutte le cose esiste flusso e riflusso, un'oscillazione, come

quello del pendolo, o dell'alta e bassa marea. Un movimento conforme al

principio della polarità. Quindi c'è sempre azione e reazione (v. La legge

di Archimede), avanzamento e

retrocessione, innalzamento ed abbassamento, rinascita e morte. Interessa tutto

l'universo, ed avviene nei soli e nelle galassie, negli uomini e nella natura

intera, nei corpi e nella mente, nell'energia come nella materia. Il principio

del Ritmo risulta evidente ed

incontestabile nella creazione e distruzione dei mondi, nello sviluppo e

decadenza delle nazioni, nell'alternanza degli eventi storici come nella vita

d'ogni essere umano, nonché negli stessi stati mentali dell'uomo». (v.

Eterno Ritorno).

Erasmo

da Rotterdam: Umanista olandese (1466-1536). Fu la maggiore

personalità nel campo degli studi umanistici del primo Cinquecento, e giunse anche a

grande notorietà per la polemica che ebbe con Martin Lutero (v.). Nato da un’unione

illegittima, questo fatto pesò su di lui per tutta la vita. I tutori lo avviarono al

convento dei Canonici regolari di Emmaus, dove nel 1492 venne ordinato sacerdote. Ma E. si

distaccò poi dalla carriera ecclesiastica, anche se rimase sacerdote. Preferì una vita

di peregrinazioni, in Francia, Inghilterra, Italia e Svizzera, a contatto con i grandi

fenomeni culturali del tempo, tra cui principalmente la Riforma protestante, ed in

rapporto con le maggiori figure di questa cultura, stringendo rapporti d’amicizia

anche con Tommaso Moro. Quando però nel 1519 Lutero gli chiese un’esplicita adesione

alla sua Riforma, E. rifiutò seccamente, scrivendo poi la Diatriba del libero arbitrio

(1524), in cui attaccò il concetto luterano di necessità e di grazia, inteso a soffocare

la libertà umana ed i suoi aspetti positivi e creativi. Lutero gli rispose nel De

servo arbitrio, cui E. fece a sua volta seguire l’Hyperapistes. Ancora

più significativo della posizione di E. può considerarsi il precedente Encomium

moriae seu Laus stulititiae (Elogio della follia), una satira della teologia

scolastica, sull'immoralità del clero e della Curia, ed elogio della particolare

condizione di demenzialità del vero cristiano, che impronta la propria vita sulla fede.

E., interpretando pienamente le indicazioni dell’Umanesimo, indicò al cristianesimo

la via del ritorno alla semplicità delle origini, liberate dalle incrostazioni

dialettico-dogmatiche: egli stesso si accinse ad una revisione critica del Nuovo

Testamento, con testo latino a fronte, e ad una riedizione dei testi di San Girolamo,

Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. In tal senso si avvicinò certamente alle tesi

della Riforma, di cui comunque respinse sempre l’esasperato misticismo. Contribuì

anche alla teoria politica ed alla pedagogia: nel primo campo affermò la connessione tra

morale e politica, proponendo un’idea cosmopolita; nel secondo criticò

l’apprendimento meccanico e l’imitazione passiva ed impersonale. Nel complesso

si può dire che la sua dottrina, tesa alla ricerca di una religione veramente spirituale

ed adogmatica, più preoccupata della vita morale che della sottigliezza razionale, non

ebbe vita facile poiché fu avversata sia dai luterani (che trovarono in lui un moderatore

della loro azione di rinnovamento) che dai cattolici.

Erastianesimo:

Dottrina politica-teologica il cui nome deriva dal medico e

teologo svizzero protestante Thomas Erastus (1524-1583). Questi contestava la

tesi di Calvino che attribuiva alla Chiesa il controllo sulla società e sullo

stato. Tale dottrina incontrò il favore di molti seguaci dell'Arminianesimo,

ed è tuttora seguita da alcuni gruppi, soprattutto in Scozia.

Erboristeria: Arte

della raccolta e della preparazione di piante medicinali ed aromatiche, che trovano

utilizzazione in medicina, in profumeria ed in liquoreria. L’E. ha origini molto

antiche, che trovano i primi documenti scritti nel papiro egiziano conservato

all’università di Lipsia, che si fa risalire al 1550 a.C., ed ai formulari cinesi

del 1600 a.C. Attraverso Greci e Latini, e la scuola araba cui si debbono sciroppi,

tinture e giulebbi, l’arte dell’E. fu sempre praticata ed apprezzata; basti

pensare che i primi orti botanici nacquero come orti dei semplici, per permettere

agli erboristi o semplicisti di coltivare le loro piante preziose. In Italia

l’erborista, ovvero colui che pratica l’E., può esercitare la professione se

munito del diploma rilasciato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, dietro

frequenza di un corso tenuto principalmente presso la facoltà universitaria di

farmacologia di Bologna. Tra le piante officinali più comuni impiegate in medicina, si

citano: · Aglio (Alium sativum): asettico,

vasodilatatore, ipotensivo, espettorante; · Alloro (Laurus

nobilis): digestivo, sudorifero; · Artiglio del diavolo (Harpagophytum

procumbens): analgesico, anti infiammatorio, uricolitico; ·

Bardana (Arotium lappa): ipoglecimizzante, emolliente, apruriginoso; · Basilico basilicum officinale): tonico, antisettico; · Boldo (Peumus boldus): tonico, colicistimolante, colagogo,

coleretico; · Camomilla (Camomilla matricaria):

antiinfiammatorio, antispasmodico, antiacido; · Carciofo (Cynara

scolymus): disintossicante, eporicostruttore; · China (Cinchona

calisaya): antibiotico, stimolatore, ricostituente, ·

Cipolla (Allium cepa): diuretico, depurativo, ipoglicemico; ·

Cren (Armoracia eochlearia): vasodilatatore, antibiotico, diuretico; · Equiseto (Equisetum arvense): diuretico, ricostruttore

osseo; · Finocchio (Foeniculum vulgare): eupeptico,

galattagogo, digestivo; · Galega (Galega officinalis):

ipoglicemizzante, galattagogo; · Ginseng (Panax ginseng

Meyer): rivitalizzante, tonico, stimolatore; · Ippocastano

(Aesculus hippocastanum): vasocostrittore, tonico capillari, antiinfiammatorio; · Limone (Citrus limonis): astringente, antisettico,

emostatico, diuretico; · Liquirizia (Glycyrrhiza glabra):

emolliente, antiinfiammatorio, calmante; · Malva (Malva

sylvestris): lassativo, emolliente, depurativo; · Melissa (Melissa

officinalis): antalgico, antispastico, distensivo; · Menta

(Menta piperita): tonico, asettico, antispastico; ·

Mirtillo (Vaccinium myrtillus): antidiarroico, antispastico, tonico; · Origano (Origanum mayorana): antispasmodico, antisettico,

analgesico, depurativo; · Ortica (urtica dioica):

diuretico, depurativo; · Peperoncino (Capsicum annuum):

diuretico, depurativo, antiinfiammatorio; · Prezzemolo (Petrosinum

sativum): analgesico, depurativo, diuretico; · Rafano (Raphanus

sativ.): epoprotettore, antiinfiammatorio, espettorante; ·

Rosmarino (Rosmarinus officinalis): sedativo, colagogo, ipertensore, tonico; · Ruta (Ruta graveolens): digestivo, analgesico, depurativo; · Salvia (Salvia lavandufolia): antisettico, estrogeno,

colluttorio; · Sedano (Apium graveolens9: stimolatore,

depurativo, tonico; · Spinacio (Spinacca oleacea):

ricostituente, rilassante; · Tarassaco (Taraxacum

officinale): diuretico, tonico, colagogo, depurativo; ·

Valeriana (Valeriana officinalis): distensivo, calmante, ·

Vischio (Viscum album): ipotensivo, diutetico, antispastico; ·

Zenzero (Zingiber officinale): tonico, colagogo.

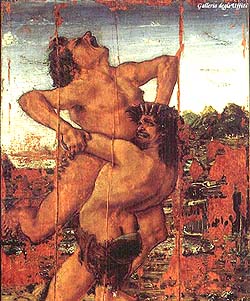

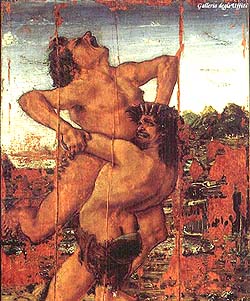

Ercole: Denominazione latina (Hercules) dell'eroe greco Eracle,

figlio di Giove e di Alcmena, nato a Tebe. L'ira implacabile della gelosa

Giunone (v.) doveva perseguitarlo ancor prima della nascita. Volendo negare al figlio

della sua rivale le alte fortune previste dal Fato, Giunone gli fece precedere Euristeo

nel parto gemellare di Alcmena per cui, in forza della primogenitura, il fratellastro (era

stato concepito da Anfitrione, sposo di Alcmena, mentre E. era figlio di Giove)

potesse poi imporre ad E. le famose dodici fatiche, dalle quali Giunone stessa sperava non

uscisse incolume. Le leggendarie imprese di E., il più grande eroe greco, iniziarono

quand'era ancora in fasce, allorché strozzò due serpenti inviati da Giunone per

soffocarlo. Questa , per un malizioso capriccio di Minerva, l'avrebbe un giorno

inconsapevolmente allattato, ma il piccolo l'aveva morsa al capezzolo facendo così cadere

alcune gocce di latte, dalle quali sarebbe nata la Via lattea. Cresciuto in età,

E. imparò da Radamanto il maneggio dell'arco, nel quale sarebbe diventato

insuperabile, da Castore il combattimento armato, e dal centauro Chirone la

medicina, Quando la sua fama cominciò a diffondersi, il fratello Euristeo, sollecitato da

Giunone, gl'impose a nome di Giove di compiere le famose dodici fatiche, vietandogli

l'accesso in Micene finché non avesse portato completamente a termine il compito

assegnatogli dagli dei. Le dodici fatiche, tutte culminate con l'esibizione al fratello di

una prova, furono: 1) contro il leone di Nemea, dalla pelle invulnerabile, che E.

sconfisse soffocandolo, per poi scuoiarlo, rivestirsi con la sua pelle ed usare la testa

come elmo. 2) l'uccisione dell'Idra di Lerna, dalle sette (o nove) teste, di cui

una immortale mentre le altre si riformavano appena recise; metà ninfa e metà serpente,

viveva nella palude di Lerna, nell'Argolide. E. le bruciò tutte le teste mortali, per

impedirne la riformazione, spappolando poi con un masso enorme quella immortale,

intingendo infine nel sangue sgorgato a torrenti le frecce della sua faretra, che

divennero così mortali. 3) la cattura del terribile Cinghiale d'Erimanto, che

devastava l'Elide e l'Arcadia; E. inseguì la fiera fino alla vetta del monte Erimanto,

dove l'afferrò per le quattro zampe per portarla viva dinanzi al fratello che,

terrorizzato, si rifugiò in una botte. 4) la cattura della cerva di Cerinea, dalle

corna d'oro e con gli zoccoli di rame, sacra a Diana; s'aggirava agilissima sul monte

Cerinèa, ove nessuno era mai riuscito a raggiungerla. E. la inseguì per un anno intero,

riuscendo ad afferrarla mentre stava per lanciarsi nel fiume Ladòne. 5) lo sterminio

degli Uccelli Stinfàlidi, muniti di artigli, becco e piume di bronzo, che lanciavano come

frecce. 6) la conquista del Cinto d'Ippolita, regina delle Amazzoni, un dono avuto

da Marte e preteso dalla figlia di Euristeo; per averlo E. dovette battersi con le

bellicose guerriere, uccidendone la regina. 7) la pulizia delle Stalle di Augia, re

degli Epèi, insudiciate dal trentennale stabbio e letame accumulatosi, un incarico

ricevuto dallo stesso re, che gli promise in cabio la decima parte del bestiame ammassato.

E. assolse il compito deviando il corso del fiume Alfeo, e spazzando così via l'enorme

massa di sudiciume. Augia si rifiutò poi di mantenere la promessa fatta, per cui

l'infuriato E. lo uccise con i figli. 8) la cattura del ferocissimo Toro di Creta, inviato

da Nettuno per punire il re Minosse, che aveva trascurato un sacrificio promesso. E. lo

catturò vivo, e lo trasportò a Micene. 9) l'uccisione di Diomede, sanguinario e

crudele re dei Bistoni, che nutriva certe sue feroci cavalle con la carne degli stranieri;

E. ne fece divorare il cadavere da quelle cavalle, condotte poi al cospetto di Euristeo,

che preferì liberarle. 10) la cattura dei Buoi di Gerione, un mostruoso gigante

dotato di tre corpi, proprietario di una ricca mandria custodita da un drago dalle sette

teste e da un cane bicipite; E. uccise prima Gerione ed i suoi servi, poi s'impadronì

della'armento. Lungo il ritorno, passando in Italia, sostò presso pallante, e fu derubato

dal gigante Caco di quattro coppie delle più belle giovenche. E. lo sorprese nella sua

spelonca e lo uccise al termine d'una violenta lotta, ricuperando così le giovenche

rubate. 11) la conquista dei Pomi aurei delle Eperidi, custoditi dal drago Ladone

e da Atlante; per aver successo, E. richiese ad Atlante di andarne a

raccogliere, offrendosi di reggere per lui, sulle spalle, il peso del cielo. 12) la

cattura di Cerbero, il cane tricipite posto a guardia degli inferi, che E.

incatenò, ma che Euristeo gli impose di ricondurre dov'era. Oltre alle famose fatiche, la

leggenda attribuisce ad E. altre numerose e svariate imprese, come la lotta contro i

Centauri e quella contro il gigante Anteo, figlio della Terra, la contesa con il dio

Apollo, la guerra contro Laomedonte, re di Troia, padre di Priamo e nonno di Ettore

ed Enea. Viene raffigurato seminudo od avvolto nella pelle del leone Nemeo, con la

muscolatura possente, una mano appoggiata ad una clava ed il capo cinto di foglie di

pioppo bianco. Nel Museo Nazionale di Napoli è conservato il busto di E. Farnese, che

sarebbe la copia della famosa statua attribuita allo saclpello di Lisippo, celebre

scultore greco di Sicione, che avrebbe realizzato il suo capolavoro modellando con il

gesso il corpo ancora vivente dell'eroe. Y (Massoneria)

Una statuetta di E. viene esibita nel Tempio massonico, accanto alla postazione del 2°

Sorvegliante, quale simbolo della Forza di cui dev'essere dotato l'Apprendista per

squadrare la propria pietra grezza, ovvero per aver successo nel corso del suo silente

processo di integrazione nell'armonia della Loggia.

Ercole: Denominazione latina (Hercules) dell'eroe greco Eracle,

figlio di Giove e di Alcmena, nato a Tebe. L'ira implacabile della gelosa

Giunone (v.) doveva perseguitarlo ancor prima della nascita. Volendo negare al figlio

della sua rivale le alte fortune previste dal Fato, Giunone gli fece precedere Euristeo

nel parto gemellare di Alcmena per cui, in forza della primogenitura, il fratellastro (era

stato concepito da Anfitrione, sposo di Alcmena, mentre E. era figlio di Giove)

potesse poi imporre ad E. le famose dodici fatiche, dalle quali Giunone stessa sperava non

uscisse incolume. Le leggendarie imprese di E., il più grande eroe greco, iniziarono

quand'era ancora in fasce, allorché strozzò due serpenti inviati da Giunone per

soffocarlo. Questa , per un malizioso capriccio di Minerva, l'avrebbe un giorno

inconsapevolmente allattato, ma il piccolo l'aveva morsa al capezzolo facendo così cadere

alcune gocce di latte, dalle quali sarebbe nata la Via lattea. Cresciuto in età,

E. imparò da Radamanto il maneggio dell'arco, nel quale sarebbe diventato

insuperabile, da Castore il combattimento armato, e dal centauro Chirone la

medicina, Quando la sua fama cominciò a diffondersi, il fratello Euristeo, sollecitato da

Giunone, gl'impose a nome di Giove di compiere le famose dodici fatiche, vietandogli

l'accesso in Micene finché non avesse portato completamente a termine il compito

assegnatogli dagli dei. Le dodici fatiche, tutte culminate con l'esibizione al fratello di

una prova, furono: 1) contro il leone di Nemea, dalla pelle invulnerabile, che E.

sconfisse soffocandolo, per poi scuoiarlo, rivestirsi con la sua pelle ed usare la testa

come elmo. 2) l'uccisione dell'Idra di Lerna, dalle sette (o nove) teste, di cui

una immortale mentre le altre si riformavano appena recise; metà ninfa e metà serpente,

viveva nella palude di Lerna, nell'Argolide. E. le bruciò tutte le teste mortali, per

impedirne la riformazione, spappolando poi con un masso enorme quella immortale,

intingendo infine nel sangue sgorgato a torrenti le frecce della sua faretra, che

divennero così mortali. 3) la cattura del terribile Cinghiale d'Erimanto, che

devastava l'Elide e l'Arcadia; E. inseguì la fiera fino alla vetta del monte Erimanto,

dove l'afferrò per le quattro zampe per portarla viva dinanzi al fratello che,

terrorizzato, si rifugiò in una botte. 4) la cattura della cerva di Cerinea, dalle

corna d'oro e con gli zoccoli di rame, sacra a Diana; s'aggirava agilissima sul monte

Cerinèa, ove nessuno era mai riuscito a raggiungerla. E. la inseguì per un anno intero,

riuscendo ad afferrarla mentre stava per lanciarsi nel fiume Ladòne. 5) lo sterminio

degli Uccelli Stinfàlidi, muniti di artigli, becco e piume di bronzo, che lanciavano come

frecce. 6) la conquista del Cinto d'Ippolita, regina delle Amazzoni, un dono avuto

da Marte e preteso dalla figlia di Euristeo; per averlo E. dovette battersi con le

bellicose guerriere, uccidendone la regina. 7) la pulizia delle Stalle di Augia, re

degli Epèi, insudiciate dal trentennale stabbio e letame accumulatosi, un incarico

ricevuto dallo stesso re, che gli promise in cabio la decima parte del bestiame ammassato.

E. assolse il compito deviando il corso del fiume Alfeo, e spazzando così via l'enorme

massa di sudiciume. Augia si rifiutò poi di mantenere la promessa fatta, per cui

l'infuriato E. lo uccise con i figli. 8) la cattura del ferocissimo Toro di Creta, inviato

da Nettuno per punire il re Minosse, che aveva trascurato un sacrificio promesso. E. lo

catturò vivo, e lo trasportò a Micene. 9) l'uccisione di Diomede, sanguinario e

crudele re dei Bistoni, che nutriva certe sue feroci cavalle con la carne degli stranieri;

E. ne fece divorare il cadavere da quelle cavalle, condotte poi al cospetto di Euristeo,

che preferì liberarle. 10) la cattura dei Buoi di Gerione, un mostruoso gigante

dotato di tre corpi, proprietario di una ricca mandria custodita da un drago dalle sette

teste e da un cane bicipite; E. uccise prima Gerione ed i suoi servi, poi s'impadronì

della'armento. Lungo il ritorno, passando in Italia, sostò presso pallante, e fu derubato

dal gigante Caco di quattro coppie delle più belle giovenche. E. lo sorprese nella sua

spelonca e lo uccise al termine d'una violenta lotta, ricuperando così le giovenche

rubate. 11) la conquista dei Pomi aurei delle Eperidi, custoditi dal drago Ladone

e da Atlante; per aver successo, E. richiese ad Atlante di andarne a

raccogliere, offrendosi di reggere per lui, sulle spalle, il peso del cielo. 12) la

cattura di Cerbero, il cane tricipite posto a guardia degli inferi, che E.

incatenò, ma che Euristeo gli impose di ricondurre dov'era. Oltre alle famose fatiche, la

leggenda attribuisce ad E. altre numerose e svariate imprese, come la lotta contro i

Centauri e quella contro il gigante Anteo, figlio della Terra, la contesa con il dio

Apollo, la guerra contro Laomedonte, re di Troia, padre di Priamo e nonno di Ettore

ed Enea. Viene raffigurato seminudo od avvolto nella pelle del leone Nemeo, con la

muscolatura possente, una mano appoggiata ad una clava ed il capo cinto di foglie di

pioppo bianco. Nel Museo Nazionale di Napoli è conservato il busto di E. Farnese, che

sarebbe la copia della famosa statua attribuita allo saclpello di Lisippo, celebre

scultore greco di Sicione, che avrebbe realizzato il suo capolavoro modellando con il

gesso il corpo ancora vivente dell'eroe. Y (Massoneria)

Una statuetta di E. viene esibita nel Tempio massonico, accanto alla postazione del 2°

Sorvegliante, quale simbolo della Forza di cui dev'essere dotato l'Apprendista per

squadrare la propria pietra grezza, ovvero per aver successo nel corso del suo silente

processo di integrazione nell'armonia della Loggia.

Eresia: Dal greco airesiz, scelta, il termine definisce una dottrina teologica che

l’autorità ecclesiastica dichiara erronea e contraria al dogma (v.) della Chiesa

cristiana. L’eretico incorre nella scomunica (v.); un tempo subiva anche sanzioni

penali (v. Inquisizione). Dopo le E. primitive dei giudeo cristiani (nazareni, ebioniti),

dello gnosticismo e del marcionismo che, con il mitraismo, il sincretismo religioso, il

neoplatonismo ed il manicheismo, possono considerarsi quasi come concezioni religiose a

sé stanti, la prima vera E., sorta nell’ambito del cristianesimo fu il montaismo

(v.). Le E. cristologiche riguardano soprattutto i primi secoli della storia cristiana:

arianesimo (IV secolo), nestorianesimo e monofisismo (V secolo), adozionismo (VIII

secolo). Il dualismo bene-male fu al centro dell’E. manichea (III secolo); la

libertà di scelta, al centro di quella pelagiana (V secolo); il culto delle immagini

interessò l’E. degli iconoclasti (VIII secolo). Berengario di Tours (XI secolo)

toccò la dottrina eucaristica. Catari (XI-XIII secolo) ed Albigesi (XII-XIII secolo)

rinnovarono la problematica pelagiana. Dal XIV secolo tutta una serie di E. ebbe lo scopo

di riportare la Chiesa alla purezza evangelica (Wyclif, XIV secolo; Hus, XIV-XV secolo,

ecc.) e prelusero al grande scisma protestante del XVI secolo, provocato dai teologi

Lutero, Calvino, Zwingli, ecc. Nel XVII secolo sorse il giansenismo (v.). Nel XIX diverse

tendenze di impronta naturalistica si infiltrarono nell’insegnamento teologico; non

si trattò però di E. vere e proprie, in quanto non rifiutarono l’autorità della

Chiesa, ma la respinsero aprioristicamente: indifferentismo, lamennaisiano, ontologismo,

hermesianismo ecc. furono condannati nel Sillabo di Pio IX (1864); altra recente

E., dopo quella dei vecchi Cattolici (1870), è stata il modernismo (v.). V. anche le voci

relative alle singole E.

Ermafrodito: Figlio

di Mercurio e di Venere, fu amato molto teneramente dalla ninfa Salmace, la quale

richiese agli dei di formare con lui un unico corpo. Questo, per la riunione dei due

sessi, fu poi denominato Androgino (v.), ovvero uomo e donna insieme, nonché Rebis

(v.), una complessa figura che racchiude in sé i più importanti simboli alchemici.

Ermeneutica: Termine

derivato dal greco ermhneuw, interpreto. Usato dapprima da

alcuni studiosi tedeschi per indicare i principi ed i metodi più adatti

all’interpretazione di uno scritto o di un discorso nei suoi significati reali ed

effettivi. Con E. si definisce la scienza dell’interpretazione di un testo, al fine

di scoprirne l’autentico significato. Esso comprende la ricostruzione critica del

testo, l’influenza di altre opere affini, la conoscenza del genere letterario e

dell’ambiente culturale, degli usi e costumi del tempo, ecc. Un’applicazione

classica e corrente dell’E. è la cosiddetta esegesi dei testi sacri,

costituendo quindi la parte essenziale della teologia cristiana che si interessa della

ricerca e dell’interpretazione della Bibbia e dei Vangeli.

Ermetismo: Termine

che definisce una delle più importanti dottrine iniziatiche, che si aprono al cospetto

d'ogni "ricercatore della Verità". L'E. è noto come "corrente

mistica e filosofica", sorta nel tardo ellenismo (II e III secolo dopo Cristo),

basata su alcuni scritti antichi, in buona parte attribuiti ad Ermete Trismegisto (v.) (Hermes Trismegistos), un personaggio emblematico e misterioso,

considerato dai filosofi stoici la personificazione della parola, o logos. L'intera

cultura, tradizione e teologia dell'antico Egitto sono impregnate dalla saggezza di questa

dottrina, adottata e diffusa poi in tutto il mondo conosciuto alcuni millenni prima della

nostra era. L'origine dell'E. è collocata a metà tra storia e leggenda, ed ha per

fondamento quella che è ritenuta la più famosa tra le opere attribuite proprio ad Ermete

Trismegisto, ovvero la "Tavola di Smeraldo", detta anche smeraldina

o smaragdina (v.). Lo stesso Ermete avrebbe inciso queste lapidarie ed oscure frasi

con una punta di diamante su una lamina di smeraldo: "E' vero, senza menzogna, é certo e verissimo: ciò che é in basso é come ciò che é in alto, e ciò che è in alto é come ciò che é in basso; con queste cose si fanno i miracoli di una cosa sola. E come tutte le cose sono e provengono da Uno, per mediazione dell'Uno, così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa unica. Il Sole ne é il Padre, la Luna ne é la Madre, il Vento l'ha portato nel suo ventre. La Terra é la sua nutrice ed il suo ricettacolo. Il Padre di tutto, il Telesma del mondo universale, é qui. La sua forza e potenza è integra, se viene convertita in Terra. Tu separerai la Terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente e con grande cura. Rimonta dalla Terra al Cielo, e ridiscende, e raccoglie le forze delle cose superiori ed inferiori. Tu avrai con questo mezzo tutte le glorie del mondo, ed ogni oscurità fuggirà da te. È la forza, forte di ogni forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così il mondo fu creato. Da ciò usciranno adattamenti mirabili, il cui mezzo si trova qui indicato. È per questo che io fui chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre parti della filosofia universale. Ciò che ho detto dell'Opera del Sole è perfetto e completo". A

quanti fossero interessati ad approfondire lo studio di questo documento unico, si

raccomanda la lettura dell'appendice II alla Scala dei filosofi, la Scala philosophorum

(5), oppure dell'ancor più famosa opera del Burckhardt (6). Opportuno rammentare comunque

come questa sia pervenuta a noi quale ultima pagina di un'opera composta d'una cinquantina

di fogli, risalenti al VI-VIII secolo dell'era volgare, originariamente redatti in lingua

araba ed introdotti in Europa attraverso le invasioni islamiche. La Tavola era stata

scritta in lingua fenicia, poi tradotta successivamente in greco, siriaco (dialetto

aramaico orientale), arabo, latino, francese e, più recentemente, in italiano.

Immaginabili le contaminazioni e distorsioni introdottevi. Il suo mitico scopritore, il

saggio Apollonio di Tiana, pare fosse riuscito a penetrare in una cripta posta proprio

sotto la statua di Thoth-Ermete, trovandovi un vegliardo, uno "cheikh",

seduto su un trono d'oro. Egli teneva in mano una "Tavoletta di Smeraldo", su

cui era scritto: "E' qui la formazione della natura". Davanti a lui v'era

un libro, su cui si leggeva: "È qui il segreto della creazione degli esseri, e la scienza delle cause di ogni cosa". In ogni caso, la Dottrina Ermetica dice

chiaramente che essa non parla per gli ignoranti, ma solo per coloro che sanno, e quindi "coloro

che sanno", leggendo una qualsiasi versione della Tavola di Smeraldo, sono

potenzialmente in grado di recepire il giusto messaggio, superando senza difficoltà gli

errori che in essa possono essere stati eventualmente introdotti. L'Ermetismo è stato, ed

è tuttora, spesso confuso con la consequenziale Alchimia, altra scienza occulta importata

in Spagna con le invasioni arabe. Molti sono i testi che confondono le due diverse

filosofie, seppur esse siano molto profondamente correlate. Nel Medioevo, e nel successivo

Rinascimento, l'E. è stato considerato come la dottrina occulta degli alchimisti: Questi

infatti sostenevano che Ermete Trismegisto fosse stato il padre dell'Alchimia a cui,

proprio per questo, diedero il nome di scienza ermetica. Essa identifica il complesso di

conoscenze, sia fisiche che spirituali, connesse con la ricerca della Pietra Filosofale,

catalizzatore indispensabile per la creazione dell'Oro. Una allegoria mascherante

il vero indirizzo della dottrina ermetica, rivolta al solo piano mentale, non certo (come

sembrerebbe, come si credeva ed ancora si crede) a quello banalmente materiale.

L'illustrazione della dottrina deve mantenersi entro i confini definiti dal "Kybalion",

il nome attribuito fin dalla più remota antichità alla raccolta degli insegnamenti

di Ermete Trismegisto. La difficile comprensione dell'unità dei principi ermetici impone

un'operazione preliminare in quanti intendono penetrarne gli anfratti più occulti. Si

tratta di lavorare su sé stessi, per ampliare la propria coscienza, sviluppandola

gradualmente fino a conseguire l'indispensabile sensibilità spirituale, l'unica vera

chiave d'accesso ai Misteri dell'E. Recita il Kybalion: "Allorché s'ode il

passo del Maestro, s'aprono le orecchie di quanti sono pronti a riceverne

l'insegnamento". Ed ancora: "Quando le orecchie dello studioso sono

pronte per l'audizione, vengono le labbra a riempirle di saggezza". Per cui, i

contenuti dei principi operativi esposti attireranno l'attenzione di coloro che sono

pronti a ricevere il messaggio, soltanto la loro, mentre contemporaneamente, allorché il

discepolo sarà pronto, il Kybalion verrà a lui. Questa è la legge fondamentale dell'E.,

ed il Kybalion dice dei suoi principi operativi "I principi della Verità sono

sette. Colui che ne ha conoscenza possiede la chiave magica con cui si aprono le porte del

Tempio". Essi sono. 1) Mentalismo (Tutto ciò che appare, e che i nostri

sensi recepiscono, è "Spirito", che di per sé è inconoscibile ed

indefinibile, ma che va considerato come "Mente universale, infinita e

vivente". Tutto l'universo fenomenico, ogni sua parte compresa, non è che la

semplice creazione mentale del Tutto, ed esiste nella mente del Tutto stesso, insieme a noi,

ed è lì che noi viviamo, ci muoviamo ed operiamo. Questo principio, fissando la

natura mentale dell'intero universo, spiega da solo ogni fenomeno mentale e psichico. La

sua comprensione consente all'uomo di afferrare le leggi dell'universo mentale, implicando

conseguentemente il far contribuire le stesse al suo benessere, al suo progresso ed alla

sua evoluzione. Esso rivela la reale natura dell'energia, della forza e della materia,

come pure perché e come queste siano subordinate al magistero della mente. Lo studioso

che si trovi in possesso di questa importantissima chiave madre, può aprire le

porte del Tempio della conoscenza mentale e psichica, accedendovi liberamente e

coscientemente. In tempi remotissimi, un maestro dell'ermetismo scrisse: "Colui

che afferra la verità sulla natura mentale dell'universo è certo molto avanti sul

sentiero della sapienza".; 2) Corrispondenza (Il Kybalion recita: "Com'è

al di sopra, così è al di sotto; com'è al di sotto, così è al di sopra". Trattasi

di un principio ribadente la verità della corrispondenza tra le leggi ed i fenomeni dei

diversi piani dell'essere e della vita. La sua comprensione chiarisce oscuri paradossi e

segreti della natura. Assurdo il solo pensare che l'uomo sappia tutto: costituirebbe la

conferma della sua perfezione. Farebbe di ogni ricerca un assurdo. Raggiunta la vetta del

monte, sempre l'uomo vede altre cime davanti a sé, a ricordargli le sue immense

limitazioni. Esistono quindi piani al di là d'ogni nostra conoscenza. Ma allorché

applichiamo loro questo principio, possiamo afferrare conoscenze che, normalmente, ci

sarebbero precluse. Il principio della corrispondenza è di applicazione universale,

manifestazione sui diversi piani della materia, della mente e dello spirito. Da sempre

l'ermetismo lo considera strumento mentale essenziale, per mezzo del quale possiamo

eliminare i veli che ostacolano la visione del mondo del mistero. Come la

conoscenza della geometria consente all'astronomo la misura della distanza dei soli, delle

galassie e dei loro movimenti, così questo principio pone l'uomo in condizione di usare

la ragione sia nel noto che nell'ignoto. Esaminando a fondo l'elemento reale minimo ed

indivisibile, cioè la "monas", ovvero la monade di Giordano Bruno,

Leibniz e Kant, lo studioso può facilmente arrivare a comprendere l'arcangelo); 3) Vibrazione

(Il Kybalion recita: "Nulla è in quiete, tutto si muove; ogni cosa vibra". Un

principio questo che trova conferma anche nelle conclusioni delle più attuali ricerche

scientifiche. Esso spiega come le differenze tra le molteplici manifestazioni della

materia, dell'energia, della mente e dello spirito, non siano che una risultante dai

diversi livelli di vibrazione. Dal Tutto, che è puro spirito, fino alle più grossolane

forme materiali, ogni cosa vibra. Quanto più elevata è la frequenza di vibrazione, tanto

più evoluta è la posizione nella scala spirituale. La vibrazione dello spirito è tanto

alta ed ampia da apparire in quiete, proprio come la ruota che gira tanto rapidamente da

sembrare ferma all'osservatore. All'opposto estremo della scala troviamo le forme

grossolane di materia, le cui vibrazioni sono tanto basse da sembrare a riposo. orpuscoli

microscopici ed elettroni, atomi e molecole, mondi e galassie vicine e lontane, tutto è

in vibrazione. Così come avviene sui piani d'energia e di forza, sui piani mentali e sui

piani spirituali. Attraverso la comprensione del principio della vibrazione, lo studioso

di ermetismo arriva a controllare le sue proprie vibrazioni mentali, nonché quelle degli

altri. I maestri lo applicano per acquisire potere sui fenomeni naturali, a conferma

dell'antica citazione: "Colui che comprende il principio della vibrazione possiede

lo scettro della potenza"); 4) Polarità (Il Kybalion recita: "Tutto

è duale,; tutto ha poli; ogni cosa la sua coppia di opposti. Il simile ed il diverso sono

uguali; gli opposti sono di natura identica, seppur differenti in grado. Gli estremi si

toccano; tutte le verità non sono che mezze verità, e tutti i paradossi possono essere

conciliati". Il principio ribadisce l'esistenza d'una seconda facciata della

stessa medaglia, dimostrando come caldo e freddo, seppur opposti, siano in verità

identici, differenziandosi unicamente per il diverso grado. Nessun termometro definisce i

confini tra caldo e freddo. In entrambi i casi si tratta solo di forma, di varietà, di

livello di vibrazione. I fenomeni correlati sono manifestazioni del principio della

polarità, che diventa evidente nel caso di "luce" ed "oscurità".

Quale differenza esiste tra grande e piccolo, tra duro e tenero, tra nero e bianco, tra

rumore e silenzio, tra acuto ed ottuso, tra alto e basso, tra positivo e negativo, tra

bene e male? Paradossi spiegati da questo principio, operativo anche sul piano mentale. Un

esempio? Prendiamo in considerazione odio ed amore, due stati mentali apparentemente

opposti. Ci sono livelli diversi per entrambi, ed esiste un punto intermedio, in cui si

parla di piacere e dispiacere. Non sono che gradi diversi di una stessa cosa. Infine,

aspetto fondamentale per gli ermetici, le rispettive vibrazioni sono variabili, tanto da

trasformare l'odio in amore, tanto nel proprio come nell'altrui spirito. E' sufficiente

l'impiego della volontà. Tra gli opposti abbiamo citato il bene ed il male. Ebbene,

applicando il principio della polarità, l'ermetista sa come trasmutare l'uno nell'altro.

Trattasi dell'alchimia mentale, un'arte la cui applicazione consente, a chi ne è padrone,

il cambio della polarità propria e di quella altrui); 5) Ritmo (Il Kybalion

recita: "Ogni cosa fluisce e rifluisce; ogni cosa ha le sue fasi; tutto s'innalza

e cade; l'oscillazione del pendolo si manifesta in tutte le cose; la misura

dell'oscillazione a destra é la misura dell'oscillazione a sinistra; il ritmo

compensa". In tutte le cose esiste flusso e riflusso, un'oscillazione, come

quello del pendolo, o dell'alta e bassa marea. Un movimento conforme al principio della

polarità. Quindi c'è sempre azione e reazione (vd. legge di Archimede), avanzamento e

retrocessione, innalzamento ed abbassamento. Interessa tutto l'universo, ed avviene nei

soli e nelle galassie, negli uomini e nella natura intera, nei corpi e nella mente,

nell'energia come nella materia. Il principio del ritmo risulta evidente ed incontestabile

nella creazione e distruzione dei mondi, nello sviluppo e decadenza delle nazioni,

nell'alternanza degli eventi storici come nella vita d'ogni essere umano, nonché negli

stessi stati mentali dell'uomo. Gli ermetisti, compreso questo principio universale, hanno

ideato formule e metodi per annullarne gli effetti, soprattutto in loro stessi, mediante

l'applicazione della legge mentale della neutralizzazione: non potendo eliminare o

bloccare il principio, ne sfuggono in buona parte gli effetti. Anziché subirlo, lo

sfruttano, coll'uso della loro "Arte". Polarizzandosi nel punto ottimale

prescelto, neutralizzano l'oscillazione pendolare che tende a portarli al polo opposto.

Quanti abbiano raggiunto un certo livello di autocontrollo, od autopadronanza, lo fanno,

almeno fino ad un certo punto, più o meno consciamente. Il maestro riesce a farlo

ogni qual volta lo voglia, raggiungendo un grado di equilibrio e di fermezza

mentale incredibile per il profano, che invece non può che subire gli effetti del

principio, spesso senza rendersene conto. Trattasi del principio più e meglio studiato ed

approfondito da parte degli ermetisti, che nel tempo hanno potuto mettere a punto metodi

di reazione, di neutralizzazione e di sfruttamento, metodi che rappresentano una parte

importante dell'alchimia mentale ermetica); 6) Causa ed Effetto (Il Kybalion

recita: "Ogni causa ha il suo effetto; ogni effetto ha la sua causa; ogni cosa

avviene per una legge; il caso non esiste, è un nome dato ad una legge non riconosciuta;

non esistono molto piani di causalità, e nulla sfugge alla legge". Illogico credere che qualcosa, qualsiasi cosa, possa avvenire per pura combinazione, dato che ogni evento si verifica solo in quanto conseguenza d'una precisa causa che precedentemente, cioè a monte, l'ha originato. Mentre esistono pochi piani di causalità, ove i più bassi dominano quelli più alti, nulla sfugge alla legge. La massa profana non può che subire l'ambiente, poiché forza e volontà altrui sono più forti di essa stessa, vera pedina sulla scacchiera della vita. Per cui la massa viene mossa, succube dell'eredità, della suggestione e di svariate cause che le sono inevitabilmente esterne. Il maestro invece si innalza ad un piano superiore, dominando il suo stato d'animo, il suo carattere, le sue qualità, i suoi stessi poteri su quanto lo circonda, trasmutandosi da pedina a motore, da spettatore ad artefice. Usa così il principio, anziché esserne lo strumento succube. Comunque, soltanto i maestri possono farlo, proprio sfruttando la legge della causalità dei piani superiori, dopo essersi assicurato il controllo, il dominio assoluto, sul loro stesso piano. È in questo che è condensata l'immensa ricchezza della scienza ermetica: lo legga, lo capisca e lo comprenda, naturalmente "chi può"; 7) Genere

(Il Kybalion recita: "Il genere è in tutte le cose; ogni cosa ha il suo

principio mascolino e femminino; il genere si manifesta su tutti i piani". Anche

questo principio trova applicazione ovunque, in ogni cosa: sul piano fisico, sul piano

mentale e su quello spirituale. Sul piano fisico si manifesta come "sesso", sui

piani superiori assume invece forme diverse, pur restando identico. Nessuna creazione, fisica,

mentale o spirituale, è possibile senza questo principio. Generazione, rigenerazione e

creazione d'ogni cosa ha per base questo grande principio, che insegna come ogni elemento

maschile contenga il suo elemento femminile, e viceversa. Guai a coloro che guarderanno al

principio del Genere per enunciare basse, perniciose e degradanti teorie, insegnamenti e

pratiche, sbandierati con titoli fantasiosi, che in realtà non rappresentano che una vera

"prostituzione" del principio stesso. Si tratterebbe solo di nefande

riesumazioni di antiche forme infami del "fallicismo", che portano

inesorabilmente alla concupiscenza, alla dissolutezza ed alla perversione dei principi

della natura, ovvero alla rovina del corpo, dell'anima e dello spirito. Per il puro tutto

è puro, come per l'abbietto tutto è abbietto.

Erodiani: Nome

attribuito ai seguaci di una setta giudaica, menzionata anche nel Vangelo. Ai tempi di

gesù avevano costituito un vero e proprio partito politico, sostenitore della fazione

degli Erodi contro Roma. Sostenevano che il vero Messia fosse il re dei Giudei, Erode I,

detto il Grande (73 a.C.-4 d.C.). Questi, di origine idumea, con l’aiuto dei Romani

si era fatto nominare re di Giudea, sbarazzandosi dei pretendenti Asmonei. Con una serie

di vittorie al servizio dei Romani, riportò il suo regno all’estensione

dell’antico regno di david. Sospettoso, uccise o fece uccidere quanti potevano

opporglisi, compresa la moglie Mariamne ed i figli Alessandro, Aristobulo ed Antipatro.

Rispettò i principi religiosi giudaici, rinnovò la città di Cesarea, costruì quella di

Sebaste in onore di Augusto ed edificò un sontuoso palazzo in Gerusalemme. Avviò anche

la costruzione del nuovo tempio, di cui esiste tuttora il muro occidentale, Kotel hama

ìarabi. Entusiasta della cultura ellenica, si circondò di dotti greci, tra cui lo

storico Nicola di Damasco. Gli Ebrei mal sopportarono il suo duro e depravato governo, ed

i Farisei furono suoi costanti e taciti oppositori. Una loro ribellione fu da lui

soffocata nel sangue, alla vigilia della sua morte. Il Nuovo Testamento lo ricorda come il

despota sanguinario che ordinò la strage degli innocenti (Matteo 2, 15-18).

Erodoto: Dal greco Hrodotoz (484-424 a.C.), è il nome del grande storico greco,

esiliato per motivi politici, si rifugiò a Samo, quindi visse ad Atene, dove entrò in

amicizia con Sofocle, e probabilmente con Pericle. Da qui intraprese lunghi viaggi, che lo

portarono anche in paesi lontani e sconosciuti. Visitò le colonie dell’Italia

meridionale, tutta la Grecia e l’Egitto. Nel 444 partecipò alla fondazione di una

colonia panellenica voluta da Pericle a Tuni, nel golfo di Taranto. L’opera di E. ci

è giunta divisa in nove libri, redazione che è dovuta agli alessandrini, come la

denominazione dei libri con il nome delle Muse, ed il titolo generale di Istoriai (Storie). I primi quattro libri narrano la storia

dell’impero persiano: sottomissione del regno di Lidia retto da creso ad opera di

Ciro, digressione sui Lidi, espansione dell’impero con le conquiste in Asia (I

libro); regno di Cambise e sottomissione dell’Egitto, descrizione di questo paese e

dei suoi costumi, inizio del regno di Dario (II e III); spedizione di Dario contro gli

Sciti e digressione su questo popolo (IV). Gli ultimi quattro libri comprendono il

racconto delle guerre persiane: imprese persiane in Tracia, insurrezione della Ionia che

si rivolge per aiuto ad Atene, narrazione della storia della città (V libro); repressione

della rivolta e spedizione punitiva dei Persiani contro la Grecia, battaglia di Maratona

(VI); grande spedizione di Serse in Asia (VIII); battaglie di Platea e di Micale, e presa

di Sesto ad opera degli Ateniesi (IX). Le lunghe digressioni che compaiono nel racconto

sono state spiegate con l’ipotesi che E. abbia composto dei logoi,

ovvero trattati separati sui vari popoli e la loro storia, e successivamente li abbia fusi

nel quadro più ampio del grande scontro tra Greci e barbari. La concezione erodotea della

storia non è ancora attuata in senso moderno: accanto al desiderio di razionalizzare

vecchi miti e pregiudizi, troviamo la convinzione che la storia umana sia dominata da

leggi divine, e che l’invidia (jdonoz) degli dei

intervenga a schiacciare che vuole innalzarsi al di sopra degli altri con la propria

superbia (ubriz). Inoltre la storia è vista come scontro di

grandi personaggi, e non c’è ancora la coscienza della partecipazione dei popoli

alle grandi imprese. Solo per Atene E. mostra una chiara tendenza a glorificare la città

come vera artefice della vittoria sui Persiani, in nome dell’amore per la libertà,

mentre non nasconde la sua avversione per Tebani e Corinzi. Quanto alle fonti,

l’unico autore a cui E. dichiara di avere attinto è Ecateo. In pochi casi comunque

deve avere attinto a fonti scritte. Per il resto si servì di informazioni raccolte nei

suoi viaggi, e di ciò che egli stesso vide. Le Storie sono scritte in dialetto ionico, in

stile semplice e piano. Caratteristico è l’uso di riassumere i fatti a conclusione

di un argomento, uso che è stato spiegato con la necessità di aiutare l’uditore

nelle letture che se ne fecero in pubblico. E. è un grande narratore, e trasfonde nella

sua opera la gioia del raccontare, sia che celebri con parole commosse e solenni le grandi

battaglie, sia che descriva i costumi dei popoli o narri le novelle con grazia e

semplicità.

Esagramma: Simbolo

costituito da due triangoli equilateri intrecciati, noto anche come Scudo di Davide,

Sigillo di Salomone (v.) od Esalfa. È un simbolo massonico adottato dal Sacro Arco Reale

di Gerusalemme, nonché parte centrale dell’emblema nazionale dello Stato

d’Israele, della stessa Gran Loggia d’Israele e, più genericamente,

dell’ebraismo. Si tratta di un simbolo molto antico, pervenuto alla celebrità a

partire dal Medioevo, allorché assunse i caratteri di talismano, ed in qualche oscuro

modo entrato poi a far parte della simbologia muratoria.

Esarca: Titolo militare

in uso presso l’impero romano d’Oriente, poi bizantino. In origine definiva il

prefetto comandante di un’ala di cavalleria, ma finì con l’indicare il

governatore di talune province che, data la loro posizione strategica, venivano poste

sotto il controllo diretto di un’organizzazione militare. Nel 584 un E. sostituì

così il patricius civile a Ravenna, governando la parte dell’Italia

settentrionale non conquistata dai Longobardi, e nel 587 se ne insediò un altro a

Cartagine per governare l’Africa già vandala. L’E. comandava l’esercito,

controllava la diplomazia e la pubblica amministrazione, ed aveva influenza anche negli

affari religiosi delle province (v. Esarcato).

Esarcato: Nome dei

territori dell’impero bizantino governati da un esarca (v.). La creazione degli E.

nel VI secolo fu il primo passo verso l’abolizione del sistema d’amministrazione

dioclezianeo, in favore di un sistema nuovo fortemente militarizzato. L’E.

d’Africa durò piuttosto poco: costituito nel 587 a Cartagine, fu investito dagli

Arabi già nel 647, e cadde definitivamente nel 709. Quello d’Italia, istituito nel

584, si riduceva presto al solo territorio di Ravenna, resistendo però fino al 751,

allorché Astolfo re dei Longobardi pose fine alla sua esistenza. Il termine fu

comunemente impiegato almeno fino al XIV secolo per indicare il territorio del ravennate.

Dal Concilio di Costantinopoli del 381 in poi sono anche definite E. talune circoscrizioni

religiose della chiesa ortodossa orientale: In tempi moderni alcune di esse hanno ottenuto

l’autocefalia (v.), come l’E. di Georgia (1802) e quello di Bulgaria (1870). Per

i cattolici, E. apostolico è termine generico indicante una diocesi che riunisce i fedeli

di rito orientale.

Esateuco:

Termine di derivazione greca avente il significato di «sei

libri», indicante i sei libri dell'Antico Testamento che sono considerati

come una compilazione unica, ovvero Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,

Deuteronomio e Giosué.

Esaugurazione:

Termine dal significato contrario a quello di inaugurazione

come cerimonia di consacrazione, indicante la cerimonia pagana di sconsacrazione

di un tempio sacro. Nella Roma antica le Vestali (v.), completato il trentennale

del loro ministero, con l'E. potevano ritornare alla vita civile ed anche

sposarsi. Anche i sacerdoti potevano ricorrere all'E. per tornare allo stato

laico.

Escatologia: Termine

derivato dal greco escatoz ultimo e logoz

discorso, che definisce la parte della teologia sistematica e dogmatica che

tratta delle realtà ultime: morte, giudizio universale, cielo, inferno, fine del mondo.

In senso filosofico più generale, riguarda quella parte della riflessione relativa al

fine ed al destino dell'uomo. I primitivi concepirono la vita ultraterrena come una

prosecuzione ombrosa di quella terrena, con le stesse occupazioni e distinzioni sociali.

L'aldilà era collocato su un'isola, nelle viscere d'una montagna o del sottosuolo, nelle

stelle del cielo. Pene particolari erano previste per infrazioni rituali o tribali. Per

Assiri e Babilonesi l'ombra dell'uomo (edimmu) dopo la morte va nell'arallu, dove

regnano Nergal e Erishkigal. L'antico Egitto è tutto pervaso dell'idea della vita

ultraterrena: l'anima (ka) giunge nel regno di Amenti sulla barca solare, superando

ostacoli e pericoli grazie all'aiuto di speciali formulari (Libro dei morti);

Osiride con altri 42 giudici costringono l'anima a confessare i peccati che vengono pesati

sulla bilancia; le anime buone vanno ai "campi di Ye'lew", quelle malvage

al castigo. Nell'antica Grecia le anime dei morti erano pallide ombre (Iliade, Odissea)

e risiedevano nell'Ade; solo il sangue delle vittime sacrificali ridava loro una

parvenza di vita. Nell'antica Roma, ad una primitiva credenza nell'Orco con le divinità

sotterranee Mania, Larenta e Vediovis, subentrò poi una fede nella sopravvivenza

dell'anima, di origine platonica. In India comunemente si credeva che, spentosi l'alito

vitale (asu), l'anima (manas) si recasse nel regno di Yama, il primo uomo.

La metempsicosi (v.) si diffuse solo in epoca brahmantica. La Cina confuciana, che onora

lo spirito degli antenati, non ammette una vita dopo la morte, come pure il Giappone

shintoista. Il cristianesimo fin dai primi secoli instaurò una visione escatologica

dogmatica: morte, giudizio, inferno (Marco 9, 48), paradiso, detti i quattro

novissimi, oltre al purgatorio (I Corinti 3, 15). Subito dopo la morte

ogni singola anima è sottoposta ad un giudizio particolare (Ecclesiaste 11, 28; II

Corinti 5, 10; Ebrei 9, 27) che la destina all'inferno, al purgatorio od

al paradiso. Alla fine dei tempi anche il corpo (resurrezione della carne) raggiungerà

l'anima per godere o soffrire con lei. L'E. si svolge secondo la seguente sequenza: segni

premonitori, fine del mondo, resurrezione dei defunti, giudizio finale, avvento del regno

di Dio, nascita di un mondo nuovo (II Pietro 3, 13, Romani 8, 19;

Apocalisse 91, 1). L'E. islamica deriva da quella ebraico-cristiana (Corano 101,

3, 4). Dopo la morte, due angeli (Munkar e Nakir) interrogano il defunto. Elemento

di origine mazdeica è il ponte Sirat, superato il quale il defunto raggiunge il paradiso

di Allah. L'inferno (Corano 89, 243; 15, 44) è invece preparato per gli

infedeli (eterno) e per i cattivi maomettani (per un tempo limitato).

Ercole: Denominazione latina (Hercules) dell'eroe greco Eracle,

figlio di Giove e di Alcmena, nato a Tebe. L'ira implacabile della gelosa

Giunone (v.) doveva perseguitarlo ancor prima della nascita. Volendo negare al figlio

della sua rivale le alte fortune previste dal Fato, Giunone gli fece precedere Euristeo

nel parto gemellare di Alcmena per cui, in forza della primogenitura, il fratellastro (era

stato concepito da Anfitrione, sposo di Alcmena, mentre E. era figlio di Giove)

potesse poi imporre ad E. le famose dodici fatiche, dalle quali Giunone stessa sperava non

uscisse incolume. Le leggendarie imprese di E., il più grande eroe greco, iniziarono

quand'era ancora in fasce, allorché strozzò due serpenti inviati da Giunone per

soffocarlo. Questa , per un malizioso capriccio di Minerva, l'avrebbe un giorno

inconsapevolmente allattato, ma il piccolo l'aveva morsa al capezzolo facendo così cadere

alcune gocce di latte, dalle quali sarebbe nata la Via lattea. Cresciuto in età,

E. imparò da Radamanto il maneggio dell'arco, nel quale sarebbe diventato

insuperabile, da Castore il combattimento armato, e dal centauro Chirone la

medicina, Quando la sua fama cominciò a diffondersi, il fratello Euristeo, sollecitato da

Giunone, gl'impose a nome di Giove di compiere le famose dodici fatiche, vietandogli

l'accesso in Micene finché non avesse portato completamente a termine il compito

assegnatogli dagli dei. Le dodici fatiche, tutte culminate con l'esibizione al fratello di

una prova, furono: 1) contro il leone di Nemea, dalla pelle invulnerabile, che E.

sconfisse soffocandolo, per poi scuoiarlo, rivestirsi con la sua pelle ed usare la testa

come elmo. 2) l'uccisione dell'Idra di Lerna, dalle sette (o nove) teste, di cui

una immortale mentre le altre si riformavano appena recise; metà ninfa e metà serpente,

viveva nella palude di Lerna, nell'Argolide. E. le bruciò tutte le teste mortali, per

impedirne la riformazione, spappolando poi con un masso enorme quella immortale,

intingendo infine nel sangue sgorgato a torrenti le frecce della sua faretra, che

divennero così mortali. 3) la cattura del terribile Cinghiale d'Erimanto, che

devastava l'Elide e l'Arcadia; E. inseguì la fiera fino alla vetta del monte Erimanto,

dove l'afferrò per le quattro zampe per portarla viva dinanzi al fratello che,

terrorizzato, si rifugiò in una botte. 4) la cattura della cerva di Cerinea, dalle

corna d'oro e con gli zoccoli di rame, sacra a Diana; s'aggirava agilissima sul monte

Cerinèa, ove nessuno era mai riuscito a raggiungerla. E. la inseguì per un anno intero,

riuscendo ad afferrarla mentre stava per lanciarsi nel fiume Ladòne. 5) lo sterminio

degli Uccelli Stinfàlidi, muniti di artigli, becco e piume di bronzo, che lanciavano come

frecce. 6) la conquista del Cinto d'Ippolita, regina delle Amazzoni, un dono avuto

da Marte e preteso dalla figlia di Euristeo; per averlo E. dovette battersi con le

bellicose guerriere, uccidendone la regina. 7) la pulizia delle Stalle di Augia, re

degli Epèi, insudiciate dal trentennale stabbio e letame accumulatosi, un incarico

ricevuto dallo stesso re, che gli promise in cabio la decima parte del bestiame ammassato.

E. assolse il compito deviando il corso del fiume Alfeo, e spazzando così via l'enorme

massa di sudiciume. Augia si rifiutò poi di mantenere la promessa fatta, per cui

l'infuriato E. lo uccise con i figli. 8) la cattura del ferocissimo Toro di Creta, inviato

da Nettuno per punire il re Minosse, che aveva trascurato un sacrificio promesso. E. lo

catturò vivo, e lo trasportò a Micene. 9) l'uccisione di Diomede, sanguinario e

crudele re dei Bistoni, che nutriva certe sue feroci cavalle con la carne degli stranieri;

E. ne fece divorare il cadavere da quelle cavalle, condotte poi al cospetto di Euristeo,

che preferì liberarle. 10) la cattura dei Buoi di Gerione, un mostruoso gigante

dotato di tre corpi, proprietario di una ricca mandria custodita da un drago dalle sette

teste e da un cane bicipite; E. uccise prima Gerione ed i suoi servi, poi s'impadronì

della'armento. Lungo il ritorno, passando in Italia, sostò presso pallante, e fu derubato

dal gigante Caco di quattro coppie delle più belle giovenche. E. lo sorprese nella sua

spelonca e lo uccise al termine d'una violenta lotta, ricuperando così le giovenche

rubate. 11) la conquista dei Pomi aurei delle Eperidi, custoditi dal drago Ladone

e da Atlante; per aver successo, E. richiese ad Atlante di andarne a

raccogliere, offrendosi di reggere per lui, sulle spalle, il peso del cielo. 12) la

cattura di Cerbero, il cane tricipite posto a guardia degli inferi, che E.

incatenò, ma che Euristeo gli impose di ricondurre dov'era. Oltre alle famose fatiche, la

leggenda attribuisce ad E. altre numerose e svariate imprese, come la lotta contro i

Centauri e quella contro il gigante Anteo, figlio della Terra, la contesa con il dio

Apollo, la guerra contro Laomedonte, re di Troia, padre di Priamo e nonno di Ettore

ed Enea. Viene raffigurato seminudo od avvolto nella pelle del leone Nemeo, con la

muscolatura possente, una mano appoggiata ad una clava ed il capo cinto di foglie di

pioppo bianco. Nel Museo Nazionale di Napoli è conservato il busto di E. Farnese, che

sarebbe la copia della famosa statua attribuita allo saclpello di Lisippo, celebre

scultore greco di Sicione, che avrebbe realizzato il suo capolavoro modellando con il

gesso il corpo ancora vivente dell'eroe. Y (Massoneria)

Una statuetta di E. viene esibita nel Tempio massonico, accanto alla postazione del 2°

Sorvegliante, quale simbolo della Forza di cui dev'essere dotato l'Apprendista per

squadrare la propria pietra grezza, ovvero per aver successo nel corso del suo silente

processo di integrazione nell'armonia della Loggia.

Ercole: Denominazione latina (Hercules) dell'eroe greco Eracle,

figlio di Giove e di Alcmena, nato a Tebe. L'ira implacabile della gelosa

Giunone (v.) doveva perseguitarlo ancor prima della nascita. Volendo negare al figlio

della sua rivale le alte fortune previste dal Fato, Giunone gli fece precedere Euristeo

nel parto gemellare di Alcmena per cui, in forza della primogenitura, il fratellastro (era

stato concepito da Anfitrione, sposo di Alcmena, mentre E. era figlio di Giove)

potesse poi imporre ad E. le famose dodici fatiche, dalle quali Giunone stessa sperava non

uscisse incolume. Le leggendarie imprese di E., il più grande eroe greco, iniziarono

quand'era ancora in fasce, allorché strozzò due serpenti inviati da Giunone per

soffocarlo. Questa , per un malizioso capriccio di Minerva, l'avrebbe un giorno

inconsapevolmente allattato, ma il piccolo l'aveva morsa al capezzolo facendo così cadere

alcune gocce di latte, dalle quali sarebbe nata la Via lattea. Cresciuto in età,

E. imparò da Radamanto il maneggio dell'arco, nel quale sarebbe diventato

insuperabile, da Castore il combattimento armato, e dal centauro Chirone la

medicina, Quando la sua fama cominciò a diffondersi, il fratello Euristeo, sollecitato da

Giunone, gl'impose a nome di Giove di compiere le famose dodici fatiche, vietandogli

l'accesso in Micene finché non avesse portato completamente a termine il compito

assegnatogli dagli dei. Le dodici fatiche, tutte culminate con l'esibizione al fratello di

una prova, furono: 1) contro il leone di Nemea, dalla pelle invulnerabile, che E.

sconfisse soffocandolo, per poi scuoiarlo, rivestirsi con la sua pelle ed usare la testa

come elmo. 2) l'uccisione dell'Idra di Lerna, dalle sette (o nove) teste, di cui

una immortale mentre le altre si riformavano appena recise; metà ninfa e metà serpente,

viveva nella palude di Lerna, nell'Argolide. E. le bruciò tutte le teste mortali, per

impedirne la riformazione, spappolando poi con un masso enorme quella immortale,

intingendo infine nel sangue sgorgato a torrenti le frecce della sua faretra, che

divennero così mortali. 3) la cattura del terribile Cinghiale d'Erimanto, che

devastava l'Elide e l'Arcadia; E. inseguì la fiera fino alla vetta del monte Erimanto,

dove l'afferrò per le quattro zampe per portarla viva dinanzi al fratello che,

terrorizzato, si rifugiò in una botte. 4) la cattura della cerva di Cerinea, dalle

corna d'oro e con gli zoccoli di rame, sacra a Diana; s'aggirava agilissima sul monte

Cerinèa, ove nessuno era mai riuscito a raggiungerla. E. la inseguì per un anno intero,

riuscendo ad afferrarla mentre stava per lanciarsi nel fiume Ladòne. 5) lo sterminio

degli Uccelli Stinfàlidi, muniti di artigli, becco e piume di bronzo, che lanciavano come

frecce. 6) la conquista del Cinto d'Ippolita, regina delle Amazzoni, un dono avuto

da Marte e preteso dalla figlia di Euristeo; per averlo E. dovette battersi con le

bellicose guerriere, uccidendone la regina. 7) la pulizia delle Stalle di Augia, re

degli Epèi, insudiciate dal trentennale stabbio e letame accumulatosi, un incarico

ricevuto dallo stesso re, che gli promise in cabio la decima parte del bestiame ammassato.

E. assolse il compito deviando il corso del fiume Alfeo, e spazzando così via l'enorme

massa di sudiciume. Augia si rifiutò poi di mantenere la promessa fatta, per cui

l'infuriato E. lo uccise con i figli. 8) la cattura del ferocissimo Toro di Creta, inviato

da Nettuno per punire il re Minosse, che aveva trascurato un sacrificio promesso. E. lo

catturò vivo, e lo trasportò a Micene. 9) l'uccisione di Diomede, sanguinario e

crudele re dei Bistoni, che nutriva certe sue feroci cavalle con la carne degli stranieri;

E. ne fece divorare il cadavere da quelle cavalle, condotte poi al cospetto di Euristeo,

che preferì liberarle. 10) la cattura dei Buoi di Gerione, un mostruoso gigante

dotato di tre corpi, proprietario di una ricca mandria custodita da un drago dalle sette

teste e da un cane bicipite; E. uccise prima Gerione ed i suoi servi, poi s'impadronì

della'armento. Lungo il ritorno, passando in Italia, sostò presso pallante, e fu derubato

dal gigante Caco di quattro coppie delle più belle giovenche. E. lo sorprese nella sua

spelonca e lo uccise al termine d'una violenta lotta, ricuperando così le giovenche

rubate. 11) la conquista dei Pomi aurei delle Eperidi, custoditi dal drago Ladone

e da Atlante; per aver successo, E. richiese ad Atlante di andarne a

raccogliere, offrendosi di reggere per lui, sulle spalle, il peso del cielo. 12) la

cattura di Cerbero, il cane tricipite posto a guardia degli inferi, che E.

incatenò, ma che Euristeo gli impose di ricondurre dov'era. Oltre alle famose fatiche, la

leggenda attribuisce ad E. altre numerose e svariate imprese, come la lotta contro i

Centauri e quella contro il gigante Anteo, figlio della Terra, la contesa con il dio

Apollo, la guerra contro Laomedonte, re di Troia, padre di Priamo e nonno di Ettore

ed Enea. Viene raffigurato seminudo od avvolto nella pelle del leone Nemeo, con la

muscolatura possente, una mano appoggiata ad una clava ed il capo cinto di foglie di

pioppo bianco. Nel Museo Nazionale di Napoli è conservato il busto di E. Farnese, che

sarebbe la copia della famosa statua attribuita allo saclpello di Lisippo, celebre

scultore greco di Sicione, che avrebbe realizzato il suo capolavoro modellando con il

gesso il corpo ancora vivente dell'eroe. Y (Massoneria)

Una statuetta di E. viene esibita nel Tempio massonico, accanto alla postazione del 2°

Sorvegliante, quale simbolo della Forza di cui dev'essere dotato l'Apprendista per

squadrare la propria pietra grezza, ovvero per aver successo nel corso del suo silente

processo di integrazione nell'armonia della Loggia.