Demoniaci: Cristiani eretici, i quali ritenevano oche con il Giudizio Universale si

sarebbero salvati tutti gli esseri, anche gli stessi demoni.

Demonismo:

Tipico aspetto delle religioni primitive, per le quali tutti i

fenomeni naturali non sarebbero che la conseguenza di una lotta tra esseri

superiori, divinità demoniache del bene e del male tra loro opposte.

Demonologia: Dottrina

che si interessa delle credenze diffuse in molte religioni verso esseri soprannaturali e

malefici, denominati demoni (v.). È coinvolta anche nella liberazione di individui

posseduti dal demonio, che vengono sottoposti alla pratica dell’esorcismo (v.).

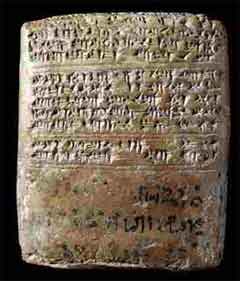

Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in

Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,

documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico

e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali

analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.

Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto

(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette

segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si

conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani

saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.

Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in

Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,

documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico

e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali

analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.

Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto

(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette

segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si

conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani

saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.

Dendrologia: Termine

derivato dal greco dendroz, pianta, e

logoz, studio, quindi studio delle piante. Viene pure usato per

identificare varie manifestazioni religiose e rituali praticate dalle popolazioni

primitive. Nell’antichità erano infatti considerate sacre alcune piante, tra le

quali il sicomoro, il loto, la palma, l’alloro e la quercia. Significativa al

riguardo un’invocazione contenuta nell’Atharva Veda, che recita: "Al

principio dominavano solo le Acque e le Piante del cielo; esse hanno sconfitto il male, ed

hanno dato vita agli uomini. Piante, con i vostri poteri occulti, liberate quest’uomo

dal male e dal peccato. Possano le Piante, con le loro foglie e con i loro fiori,

sottrarmi alla tormentosa inquietudine ed alla morte".

Depennamento:

Provvedimento disciplinare, definito anche decadenza, adottato

nei confronti di un Fratello inadempiente ai suoi doveri nei confronti della Loggia, per

quanto riguarda la frequenza ai Lavori e la puntualità nel pagamento delle capitazioni

(v. Assenza e Morosità – Art, 12 della Costituzione dell’Ordine). Il Consiglio

di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il

fratello a porsi in regola con il Tesoro, ed a riprendere la frequentazione dei lavori.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il Fratello abbia

giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità, il Consiglio di

Disciplina riferisce alla Loggia in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria di

decadenza da parte della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal

piè di lista di Loggia. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione

all’interessato, al Collegio circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Avverso il

provvedimento, per le sole violazioni procedurali, l’interessato può proporre

reclamo al Tribunale Circoscrizionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da

inviarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo

deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni

lamentate. Il reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento (Art. 17 del

Regolamento dell’Ordine). Il Libero Muratore in sonno o depennato non può

frequentare né i lavori della sua Loggia di appartenenza né di alcuna altra Loggia della

Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutti i

documenti, libri, insegne, fregi di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso

o custodia (Artt. 18 e 24 del Regolamento dell’Ordine). V. Riammissione.

Desaguliers John Theophilus: Nato in Francia, a La Rochelle, nel 1683, era figlio di un pastore protestante

che due anni dopo dovette lasciare la propria patria in conseguenza della revoca

dell’Editto di Nantes, che aveva garantito una libertà relativa alle comunità

protestanti francesi, a partire dalla fine del XV secolo. Educato nel celebre Christ

Church College di Oxford, il giovane D. ricevette gli ordini sacri della Chiesa

Anglicana nel 1710. Docente di filosofia sperimentale in Hart Hall (Oxford) nello

stesso anno, si distinse negli studi e nelle ricerche maggiormente in voga negli ambienti

scientifici dell’epoca, lasciando numerose pubblicazioni su temi quali la filosofia,

il moto perpetuo, la rifrazione della luce, la resistenza dei fluidi, il vuoto, i

barometri ecc. Nel 1714 fu ammessi alla prestigiosa Royal Society. Nella storia del

pensiero scientifico D. è considerato un rappresentante ed un divulgatore delle posizioni

di Isaac Newton, di cui fu personalmente amico. In campo massonico D. sale vistosamente

alla ribalta nel 1719, quando diventa Gran Maestro della Massoneria inglese, succedendo

alle meno significative figure di Anthony Sayer e George Payne. Egli s’impegna

energicamente nel rafforzamento dell’Ordine, orienta il reclutamento dei nuovi adepti

verso gli ambienti scientifici della Royal Society e verso l’aristocrazia. Sarà lui

stesso ad iniziare, dopo il mandato della Gran Maestranza, il principe Federico del

Galles, di cui fu cappellano nel 1737 e, nel corso di un periplo olandese, il duca Carlo

di Lorena. Nella codificazione dei brindisi conviviali delle logge, rinvigorisce il

lealismo hannoveriano, ed incentiva la solidarietà (il sistema da lui sostenuto costituì

la premessa delle successive charities della Gran Loggia) e la filologia massonica.

Su quest’ultima, è certo che D., Gran Maestro fino al 1721, e poi per tre mandati

successivi Gran Maestro Aggiunto, fu il cervello dell’operazione che condusse

all’innesto nelle Costituzioni del 1723 dell’elemento newtoniano presente nel

linguaggio rituale massonico inglese. Passato all’Oriente Eterno nel 1744, da oltre

250 anni D. campeggia nel pantheon massonico insieme a James Anderson come uno

degli artefici primi, forse il più importante, della Massoneria nella sua forma moderna.

D. è stato oggetto di lodi incondizionate, tanto da parte degli studiosi massoni

ortodossi di scuola inglese, che vedono in lui il prototipo della sobrietà muratoria,

quanto da parte dei massoni liberali od irregolari del Grande Oriente di Francia (v.).

Questi ultimi definiscono D. "le père de la Franc-Maçonnerie liberale",

interpretando a propria legittimazione la tolleranza emanante dai primi documenti

costituzionali della Libera Muratori d’oltremanica.

Desaguliers John Theophilus: Nato in Francia, a La Rochelle, nel 1683, era figlio di un pastore protestante

che due anni dopo dovette lasciare la propria patria in conseguenza della revoca

dell’Editto di Nantes, che aveva garantito una libertà relativa alle comunità

protestanti francesi, a partire dalla fine del XV secolo. Educato nel celebre Christ

Church College di Oxford, il giovane D. ricevette gli ordini sacri della Chiesa

Anglicana nel 1710. Docente di filosofia sperimentale in Hart Hall (Oxford) nello

stesso anno, si distinse negli studi e nelle ricerche maggiormente in voga negli ambienti

scientifici dell’epoca, lasciando numerose pubblicazioni su temi quali la filosofia,

il moto perpetuo, la rifrazione della luce, la resistenza dei fluidi, il vuoto, i

barometri ecc. Nel 1714 fu ammessi alla prestigiosa Royal Society. Nella storia del

pensiero scientifico D. è considerato un rappresentante ed un divulgatore delle posizioni

di Isaac Newton, di cui fu personalmente amico. In campo massonico D. sale vistosamente

alla ribalta nel 1719, quando diventa Gran Maestro della Massoneria inglese, succedendo

alle meno significative figure di Anthony Sayer e George Payne. Egli s’impegna

energicamente nel rafforzamento dell’Ordine, orienta il reclutamento dei nuovi adepti

verso gli ambienti scientifici della Royal Society e verso l’aristocrazia. Sarà lui

stesso ad iniziare, dopo il mandato della Gran Maestranza, il principe Federico del

Galles, di cui fu cappellano nel 1737 e, nel corso di un periplo olandese, il duca Carlo

di Lorena. Nella codificazione dei brindisi conviviali delle logge, rinvigorisce il

lealismo hannoveriano, ed incentiva la solidarietà (il sistema da lui sostenuto costituì

la premessa delle successive charities della Gran Loggia) e la filologia massonica.

Su quest’ultima, è certo che D., Gran Maestro fino al 1721, e poi per tre mandati

successivi Gran Maestro Aggiunto, fu il cervello dell’operazione che condusse

all’innesto nelle Costituzioni del 1723 dell’elemento newtoniano presente nel

linguaggio rituale massonico inglese. Passato all’Oriente Eterno nel 1744, da oltre

250 anni D. campeggia nel pantheon massonico insieme a James Anderson come uno

degli artefici primi, forse il più importante, della Massoneria nella sua forma moderna.

D. è stato oggetto di lodi incondizionate, tanto da parte degli studiosi massoni

ortodossi di scuola inglese, che vedono in lui il prototipo della sobrietà muratoria,

quanto da parte dei massoni liberali od irregolari del Grande Oriente di Francia (v.).

Questi ultimi definiscono D. "le père de la Franc-Maçonnerie liberale",

interpretando a propria legittimazione la tolleranza emanante dai primi documenti

costituzionali della Libera Muratori d’oltremanica.

Descartes René: (lat. Cartesius; it. Cartesio), filosofo, matematico e fisico

francese (La Haye, Turenna 31.3.1596 - Stoccolma 11.2.1650). Fu il fondatore del

razionalismo filosofico moderno, e dell’interpretazione meccanicistica dei fenomeni

naturali: anzi in D. il meccanicismo matematico baconiano e galileiano si trasforma da

presupposto della fisica a principio di interpretazione della realtà naturale. Oltre che

uno dei creatori della fisica matematica, fu l’inventore della geometria analitica,

ed ebbe una parte notevole nella storia dell’ottica, della fisiologia e di altre

discipline scientifiche. Ma fu soprattutto il primo sistematore di una filosofia come

strumento di fondazione necessario della scienza, che con la sua opera egli contribuì a

sottrarre dall’ideale contemplativo tradizionale considerandola, come Galileo e

Huygens, un mezzo per acquistare dominio sulla natura a beneficio dell’umanità.

Questi caratteri fanno di D. uno dei protagonisti, se non il principale protagonista,

della rivoluzione scientifica operatasi nella cultura europea della prima metà del

‘600. Compì gli studi giovanili al collegio di La Flèche, una delle migliori scuole

fondate in Francia dai Gesuiti, dove ricevette una solida istruzione classica orientata

secondo i principi della filosofia scolastica. Dopo aver proseguito gli studi presso

l’università di Poitiers, si arruolò dapprima nelle truppe di Maurizio di Nassau,

poi in quelle dell’elettore di Baviera, che stava allestendo una spedizione contro i

boemi insorti. Durante la sua permanenza militare in Olanda con Maurizio di Nassau, ebbe

una feconda relazione con il fisico Isaac Beeckmann, che fece rinascere in D.

l’interesse per lo studio e per la fisica in particolare. Durante il successivo

soggiorno in Germania, intensificò la vivacità intellettuale ispiratagli da Beeckmann,

conseguendo tra l’altro importanti successi in matematica. Fra il 1619 ed il 1627, D.

visse per lunghi periodi a Parigi, e passò il resto del tempo viaggiando: fu anche in

Italia tra il 1623 ed il 1624. Furono questi anni molto fecondi, durante i quali fu in

contatto con i maggiori scienziati del tempo. Nel 1629 si stabilì in Olanda, ove rimase

fino al 1649. Nel 1633 aveva completato il libro Le Monde ou Traitè de la lumière,

in cui presentava parti del suo sistema di fisica, ed i risultati delle sue ricerche di

fisiologia e di embriologia, in una sorta di appendice al trattato precedente, intitolato De

l’homme. Poco dopo la pubblicazione del libro, D. seppe che la Chiesa cattolica

aveva duramente condannato Galileo per aver sostenuto l’ipotesi autonomica

copernicana. Poiché la teoria astronomica sviluppata in Le Monde era solo quella

copernicana, D. soppresse il libro, che riapparve solo nel 1644. Tuttavia la prima opera

importante risaliva al 1628-29, dal titolo Regulae ad directionem ingenii, mai

condotta a termine, e pubblicata postuma solo nel 1701. Dunque D. ritiuta lo scontro con

l’inquisizione cattolica, e cerca di dare alla propria ricerca della verità una

forma più accettabile ai teologi: questo tuttavia non impedì che l’università di

Utrecht, per bocca dei suoi teologi, lo attaccasse aspramente. Nel 1637, non rinunciando a

divulgare l’esito delle proprie ricerche, D. pubblicò anonimamente tre Essais dedicati

ai risultati dei suoi studi di ottica, di meteorologia e di geometria: Dioptrique,

Métàores e Geometrie, che furono preceduti dal Discours de la méthode, non

solo uno dei classici della letteratura filosofica, ma un classico della letteratura

francese. Il Discours contiene una autobiografia intellettuale, brani di

metodologia e di metafisica, considerazioni su alcune scoperte scientifiche (tra cui

quella di Harvey sulla circolazione del sangue), ed una discussione sulle condizioni e le

prospettive dei futuri progressi delle scienze. Malgrado il titolo, il libro non dà una

relazione dettagliata del metodo cartesiano quale si trova invece nelle Regulae, il

solo sostanziale lavoro di metodologia. Nel 1641 vengono pubblicate le Meditationes de

prima philosophia, composte nel 1629-30, ripubblicate in francese con il titolo Méditationes

métaphysiques nel 1647, in un’edizione comprendente le obiezioni dei lettori e

le risposte dell’autore: D. dedicò le Méditationes alle autorità teologiche

francesi. Nel 1644 pubblicò in latino una relazione completa in quattro libri delle sue

idee filosofiche e scientifiche, con il titolo Principia philosophiae, che fu usato

come testo scolastico. Anche la Chiesa romana poneva all’indice la maggior parte

delle opere di D. L’ultima grande sua opera fu il Traité des passions de

l’ame (1649). In questo periodo D. accetta l’invito della regina Cristina di

Svezia di recarsi a Stoccolma per insegnarle personalmente la propria filosofia: il rigido

clima svedese accelerò la fine del già sofferente pensatore. Il Discorso sul metodo è

il programma del razionalismo moderno. Per D. il procedimento matematico è la forma

tipica della conoscenza; due sono le operazioni fondamentali del pensiero matematico:

intuizione e deduzione, che sono per D. le operazioni della scienza universale; si

tratterà quindi di trovare nella ragione un principio assolutamente primo, che dia alla

conoscenza umana nella sua totalità l’intrinseca unità organica ed il rigore

luminoso della deduzione matematica: un principio che possa al tempo stesso giustificare

la validità dell’interpretazione meccanica della natura, resa possibile dalla

matematica, ed insieme limitarne la portata e l’estensione, escludendone la realtà

spirituale. Per stabilire il fondamento della certezza dei principi della conoscenza D.,

nel Discorso sul metodo come nelle Méditationes, muove dal dubbio

universale, dalla supposizione, cioè, che non soltanto i sensi, ma la stessa ragione ci

ingannino costantemente, e che persino l’evidenza matematica sia fallace. È proprio

in questo stesso dubbio che si riafferma la certezza del mio io: se mi inganno e dubito,

penso; se penso, sono, poiché nel mio pensare intuisco immediatamente la natura del mio

essere. Discende da qui un criterio generale di certezza: è vero ciò che ci si presenta

così chiaro e distinto come la coscienza dell’io. Per uscire dal cerchio della

propria coscienza, che esprime la coincidenza di pensiero ed essere, si deve scoprire

qualcosa che sia diverso dall’io. D. trova che l’io scopre a questo punto in sé

stesso l’idea di Dio, cui è legata l’esistenza di Dio, perché l’essere

assolutamente perfetto non può mancare di quella perfezione che è l’esistenza; e

poiché Dio non può non essere verace, io acquisto la massima certezza che la legge del

mio pensiero è la legge generale dell’universo, e che tutto ciò che mi si presenta

chiaro e distinto è vero, di verità eterna ed universale. In tal senso d. pone la

veracità divina a garanzia della validità del criterio della chiarezza e distinzione,

che ispira la nostra conoscenza basata sulle idee innate, come quella dell’io.

L’universo cartesiano comprende Dio, come sostanza pensante, e gli io finiti, essi

pure sostanze pensanti. La sostanza spirituale dunque è una res cogitans, accanto

alla quale D. ammette il mondo delle sostanze corporee, il cui attributo è

l’estensione (res extensa): la materia si riduce a spazialità. Solo le

modalità dell’estensione, figura e movimento, danno luogo ad idee chiare e distinte,

alle idee cioè delle qualità primarie dei corpi, mentre le qualità sensibili o

secondarie sono esclusivamente soggettive: ecco perché solo la matematica dà una

conoscenza obiettiva della natura, che va letta nelle sue proprietà geometriche. La

geometria analitica è quindi una delle prime applicazioni essenzialmente scientifiche del

metodo cartesiano. D. introduce l’uso sistematico degli assi coordinati (cartesiani),

che permettono di rappresentare i punti con coppie o terne di numeri, e le relazioni

geometriche fra punti con relazioni algebriche. In tal modo i problemi geometrici possono

essere risolti con le regole automatiche dell’algebra. Fra i risultati più

importanti ottenuti da D. con il procedimento della geometria analitica ricordiamo la

determinazione generale della normale a qualsiasi curva algebrica piana, in un suo punto

qualunque, e la determinazione della tangente. Il fondamento ultimo della fisica e della

biologia di D. risiede nella tesi filosofica generale che il mondo della natura è

assolutamente distinto da quello dello spirito, ed è costituito unicamente di materia

estesa. Tutti i fenomeni naturali dovranno perciò essere spiegabili facendo riferimento

alla materia ed ai suoi movimenti. La spiegazione cartesiana discende quindi

dall’elaborazione di modelli teorici sulla base di elementi meccanici e geometrici,

capaci di riprodurre i fenomeni del mondo reale (v. Meccanicismo). In particolare, la

fisica cartesiana si fondava essenzialmente su due principi: il primo, della negazione

dell’esistenza del vuoto, era una conseguenza della concezione dell’estensione

come attributo della sostanza corporea; il secondo è invece quello della conservazione

della quantità di moto di due corpi che si urtano, cioè la quantità di moto risultante

del loro sistema. D. giunge ad affermare che in tutte le trasformazioni

dell’universo, la quantità di moto complessiva rimane costante: ritiene anzi che

questo rientrerebbe nella concezione cristiana del mondo come creatura di Dio: come se

Egli, nel creare il mondo, vi avesse impresso una quantità di moto destinata a rimanere,

in valore globale, immutata nel tempo. Sulla base di questi due principi, D. formulò la

sua celebre teoria dei vortici, per la quale i pianeti ruotano come in un vortice attorno

ad un vortice più grande, che è il sole: gli stessi corpi terrestri sono da essa

attratti da un vortice. La teoria dei vortici, di cui Newton dimostrerà

l’infondatezza, fu una fondamentale ipotesi scientifica, capace di unificare in un

solo meccanismo noto tutti i fenomeni universali. Tra le ricerche particolari del grande

scienziato e filosofo francese, ricordiamo la scoperta delle leggi di rifrazione della

luce, con le quali e con le leggi della riflessione poté dare un’esatta spiegazione

scientifica del fenomeno dell’arcobaleno. La biologia cartesiana fa parte della

fisica: è infatti nota la teoria degli animali macchina. D. si occupò soprattutto di

fisiologia, alla quale diede un contributo sistematico molto importante. Si oppose infatti

decisamente ad ogni forma di finalismo aristotelico ed alla fisiologia galenica, che era

stata molto in auge nel ‘500. Dall’indirizzo iatro-chimico D. mediò il

principio fisiologico generale della fermentazione. Per quanto riguarda il corpo umano,

esso funziona in base a principi meccanici che regolano i movimenti e le funzioni degli

organi, su cui l’anima può agire in base ai legami che essi hanno con la ghiandola

pineale (ipofisi), dove si verifica il contatto tra l’anima ed il corpo.

Desheret: Nome egizio con il quale si identificava la corona rossa del Basso Egitto,

rappresentata nelle raffigurazioni della dea Neith. Presentava una appendice verticale

nella parte posteriore, alla cui base si dipartiva una lista metallica terminante a

spirale nella parte anteriore (v. Corona Egizia).

Destino: Nel linguaggio

comune il termine definisce l’insieme imponderabile delle cause che si pensa abbiano

determinato, o stiano per determinare, eventi decisivi ed immutabili. Leibniz nella Teodicea

contrappone al concetto maomettano di Fato (v.) quello di D.: mentre il Fato considera gli

eventi futuri come indipendenti dalla volontà umana, il D. è legato alla provvidenza, ed

ammette l’iniziativa o l’intervento dell’essere umano. Il Fato è

casualità impersonale, diversamente dal D. che è nozione che si applica al singolo

individuo. In tal senso la dottrina della predestinazione teologica rientra nel fatalismo,

in quanto esclude l’iniziativa umana. Nell’esistenzialismo il D. è

l’autoprogettazione che si basa sulla temporalità: l’essere storico nel

fondamento della sua esistenza equivale all’esistere nel mondo del D., come afferma

Heidegger in Essere e tempo. Il D. va anche distinto dal caso, definito come

assenza totale di leggi, per cui esso può essere causalità (v. karma) ma non casualità.

Determinismo: Teoria

della necessità causale che si applica tanto in senso scientifico che filosofico. Il D.

scientifico o fisico od anche sperimentale, parte dal presupposto che i fenomeni naturali

siano legati tra loro da nessi necessari di causa ed effetto, e stabilisce di conseguenza

delle leggi di natura in grado anche di guidare l’azione futura dell’uomo. In

senso filosofico, cioè come modello di spiegazione della realtà nel suo complesso, il D.

si è rifatto per un verso al principio di razionalità interna del mondo, e per

l’altro verso ad un modello meccanico. A parte il D. teologico, che fa dipendere

l’assoluta necessità degli eventi mondani dalla prescienza divina (in particolare la

teologia protestante di Lutero e Barth), il D. razionalistico è in generale

immanentistico: esso può partire dalla contingenza del mondo, ma attraverso la ragion

sufficiente stabilire che il nostro è il migliore dei possibili mondi (Leibniz); oppure

scartare la contingenza e considerare il mondo come determinato dalla necessità della

natura divina, che lo fa essere e muovere in un certo modo (Spinoza); oppure ancora, come

nell’idealismo hegeliano, ritenere i singoli fatti accidentali rispetto ad un piano

razionale immanente, e necessariamente sviluppantesi in direzione dell’autocoscienza

assoluta. Secondo questa ultima caratterizzazione la storia, mediante l’astuzia della

ragione, persegue autonomamente il cammino della libertà. Il marxismo rovescia

l’astuzia della ragione nella concreta lotta di classe, rinviando quindi

all’iniziativa rivoluzionaria la possibile realizzazione della libertà: tuttavia,

nelle forme più dogmatiche, anche il marxismo assume un carattere deterministico, facendo

dipendere dal piano economico gli altri piani, e considerando il piano economico come

autonomo dall’intervento umano. L’altra linea secondo cui si sviluppa il D. è

quella meccanicistica, che si basa sulla semplice causalità meccanica rifiutando ogni

teologia; esso coincide quasi completamente con lo svolgimento del materialismo, dalla

teoria atomistica di Leucippo e Democrito fino al meccanicismo (v.) vero e proprio del

Seicento annunciato da Cartesio (v.). Hobbes fa dipendere l’ordine psichico

dall’ordine fisico, nella prospettiva del monismo (v.) corporeo. Nel Settecento il

meccanicismo ha le sue affermazioni più drastiche nei pensatori materialisti francesi,

come Lamettrie e Holbach. Kant (v.) accetta la necessaria connessione dei fenomeni, ma vi

contrappone la libertà della ragione pratica. La ripresa del D. di natura meccanicistica

si ha con il positivismo francese ed inglese (cui reagisce il contingentismo): per Comte

il carattere principale della filosofia positiva consiste nel fatto che tutte le cose

siano soggette a leggi di natura invariabile, mentre Spencer sviluppa un modello monistico

basato sul concetto di evoluzione. Influenze positivistiche sono presenti anche nel

marxismo, ed in particolare bella dialettica della natura di Engels. Il D. è stato

oggetto di netto rifiuto da parte dello scienziato e filosofo Ilya Prigogine (v.), premio

Nobel per la chimica del 1977, che attraverso le sue recenti ricerche, tuttora in corso,

tende a dimostrare la validità di un nuovo concetto romantico della natura, quello

dell’Ordine galleggiante nel Disordine.

Deucalione: Personaggio

della mitologia greca, figlio di Prometeo, sopravvissuto insieme con la moglie Pirra al

diluvio provocato da Zeus per punire le scelleratezze degli uomini. Approdati con

l’arca in vetta al Parnaso, seguendo i suggerimenti di un oracolo, D. e Pirra

ripopolarono la terra gettandosi dietro le spalle delle pietre che si trasformavano in

esseri umani. Il mito di D. possiede impressionanti analogie con i più antichi miti

assiro babilonesi ed ebraici riferiti al diluvio universale (v.).

Deuteronomio: Dal

greco deuteroz, secondo, e nomoz,

legge. Nome dell’ultimo libro del Pentateuco (v.), attribuito a Mosé; ritrovato

forse nel tempio di Gerusalemme durante il regno di Giosia (622 a.C. – 2 Re 22-23).

Comprende quattro discorsi di Mosè, di cui il secondo (4, 26-44) include: decalogo,

professione di fede monoteistica, guerra all’idolatria, leggi religiose e di diritto

pubblico e privato. Seguono: cantico di Mosé, benedizione delle dodici tribù e morte di

Mosé. Per quanto riguarda la dottrina, vi si tratta la relazione tra Yahweh ed Israele

(elezione divina ed amore reciproco) e la centralizzazione del culto. Per quanto riguarda

la sua redazione, la critica moderna la colloca alla fine del VII secolo a.C.,

riconoscendo un nucleo più antico, forse proprio mosaico, ed un materiale posteriore

proveniente dal regno del Nord verso la fine dell’VIII secolo a.C., in cui si

noterebbe l’influenza del profeta Osea.

Dharana:

Pratica dello Yoga (v.), consistente nel concentrare la mente

su un unico punto, in modo da liberarla da qualsiasi distrazione, da ogni

pensiero, predisponendola così alla meditazione (v.).

Dharma: Dal sanscrito dhr,

fissare, e dal pali dhamma, definisce il complesso delle prescrizioni morali,

religiose e legali che costituiscono il codice della disciplina cui doveva attenersi il

fedele del brahmanesimo (indù). Nella metafisica buddhista il D. comprende le forze

ultime (facoltà sensoriali, vizi, virtù, forza vitale, ecc.), e non ulteriormente

riducibili, in cui tutta la realtà si risolve, e che nascono e muoiono in funzionale

dipendenza reciproca: forme fenomeniche della legge universale.

Dhyana: Termine

sanscrito indicante i diversi atteggiamenti di concentrazione mentale che, attraverso un

continuo processo di meditazione e di arsione di quanto tende ad ostacolare l’ascesi

spirituale, rendono possibile la liberazione definitiva. L’ultimo stadio di tale

processo, che prelude al Nirvana (v.), assume il nome di "Dhyana arupico".

In esso avviene il superamento del conscio e dell’inconscio. Corrisponde al termine

giapponese Zen (v.).

Diacono: Termine

derivato dal greco diaconoz, inserviente, attribuito al

ministro che nel rito cattolico esercita funzioni di assistenza al sacerdote nelle

funzioni del culto. Nel senso attuale è affermato per la prima volta in s. Paolo (Filippesi

1, 1; I Timoteo 3, 8-12). Nella chiesa cattolica attuale il diaconato è il secondo

degli Ordini maggiori. L’ordinazione viene fatta dal vescovo attraverso

l’imposizione delle mani. Il D. è autorizzato ad amministrare il battesimo solenne

ed alla predicazione, previa licenza del superiore competente. Le insegne liturgiche del

D. sono la stola (a tracolla) e la dalmatica. Y (Massoneria)

Il Primo ed il Secondo D. assistono rispettivamente il Maestro Venerabile ed il Primo

Sorvegliante durante i Lavori di Loggia (Art. 41 del Regolamento dell’Ordine). Sono

detti D. i due ufficiali di Loggia che, nel rituale Simbolico, prendono posto alla destra

del Maestro Venerabile (Primo D.) ed alla destra del Primo Sorvegliante (Secondo D.).

Entrambi i D. sono muniti di una Verga (v.) o Misura, ovvero di un’asta lunga 24

pollici, che ricorda il caduceo, attributo di Hermes, il messaggero degli dei. Come

gioiello distintivo della carica, indossano il simbolo della colomba di Noé che tiene nel

becco un ramoscello d’ulivo (v. Olivo). IL Powell, nella sua "La Magia della

Framassoneria", sostiene che "i doveri del Primo e del Secondo D., quali

vengono rivelati dalle loro incisive risposte, rivestono enorme valore psicologico. Il

Primo D. rappresenta l’attivo, razionale intelletto, la normale coscienza di veglia,

e trasmette messaggi ed ordini dalla Saggezza al Volere. Quest’ultimo, rappresentato

dal Primo Sorvegliante (v.), provvede affinché la forza messa in movimento, esegua

il Lavoro e stimoli il suo messaggero, il Secondo D., o desiderio, che a sua volta

riferisce l’ordine al Secondo Sorvegliante (v.), la mente creativa, che riceve

così i piani per eseguire il compito. Il dovere che il Secondo D. ha di osservare che gli

ordini siano puntualmente rispettati, si riferisce al fatto che il desiderio sia

insistente e resti inattivo, fino a quando la mente non ne afferri le redini, e formuli

dei piani precisi da realizzare. Così pure la Mente inferiore, la ragione rappresentata

dal Primo D., aspetta il ritorno del Secondo D., ovvero la normale coscienza di veglia

resta in uno stadio passivo finché il desiderio non abbia eseguito quanto si propone, nel

modo più pieno". Nel rituale Emulation, pur restando invariata la posizione dei

due D. (che però non portano la misura), cambiano invece i compiti loro affidati.

All’apertura dei Lavori, il primo D. provvede all’accensione della luce del

Maestro Venerabile, passa poi il testimone al Secondo D. che, seguito dal primo D.,

provvede all’accensione delle luci del Secondo e del Primo Sorvegliante. Mentre il

primo D. riprende il suo posto, il secondo D. spegne il testimone e, prima di riprendere

il proprio posto, si ferma davanti all’Ara, saluta il Maestro Venerabile, e scopre il

Quadro di Loggia. Infine, risalutato il M.V., riprende il proprio posto. Nel corso della

cerimonia di chiusura dei Lavori, il Secondo D. provvede infine alla copertura del Quadro

di Loggia.

Diameter

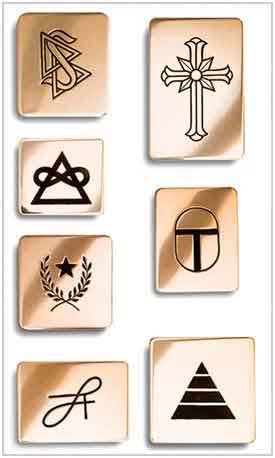

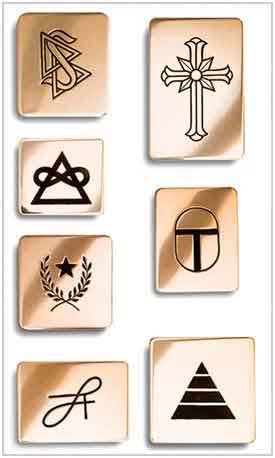

Spherae Thau Circuli Crux orbis non orbis prosunt: Espressione

alchemica dal significato "il diametro della sfera, il tau del circolo (v.

cerchio) e la croce (v.) dell’orbita non giovano ai ciechi". Pone

in evidenza il fatto che le discipline esoteriche non possono essere accessibili ai

profani.

Dianetics: Termine

derivato dal greco dia, attraverso, e nous, anima. Fino all’anno 1950, il pensiero scientifico predominante aveva stabilito che la mente dell'Uomo fosse il suo cervello, cioè nient'altro che un insieme di cellule e di neuroni. Inoltre considerava che il quoziente d'intelligenza non fosse migliorabile, e che la personalità di un individuo fosse determinata dalla conformazione della sua corteccia cerebrale. Queste teorie erano comunque inesatte e di conseguenza la scienza non ha mai sviluppato un sistema teorico che realmente consentisse di risolvere i problemi della mente.  Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa

situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo

per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad

alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e

le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).

Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo

attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali

facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi

oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è

stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico

dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi

prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza

infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,

del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe

infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro

azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:

sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui

proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato

il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività

di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.

Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come

parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni

manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra

vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in

grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,

maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che

non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,

insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben

distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui

siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva

i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che

contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere

decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo

apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la

sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene

sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un

individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece

l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva

s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata

dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione

chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.

Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le

percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla

persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri

depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e

fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di

un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che

succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un

uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.

Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono

registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento

di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno

schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è

una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,

c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una

registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente

reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.

L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito

dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello

schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale

al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una

buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce

dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde

uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui

il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere

volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra

percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna

conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei

subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei

udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito

(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,

lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le

parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna

potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea

continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se

restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,

in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.

Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.

La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:

benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è

peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in

pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona

paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di

cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel

portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di

ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:

lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che

si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti

negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,

possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e

falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una

volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste

caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con

la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni

dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza

personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la

mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno

successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente

desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le

persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle

scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno

stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle

caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non

hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità

umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali

malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad

un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente

stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno

soggetto agli incidenti; · più sano; ·

capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire

rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la

vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze

altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i

problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale

troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere

pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a

brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le

testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano

tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai

cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un

incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il

recupero del piacere della vita individuale e sociale.

Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa

situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo

per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad

alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e

le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).

Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo

attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali

facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi

oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è

stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico

dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi

prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza

infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,

del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe

infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro

azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:

sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui

proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato

il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività

di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.

Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come

parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni

manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra

vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in

grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,

maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che

non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,

insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben

distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui

siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva

i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che

contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere

decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo

apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la

sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene

sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un

individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece

l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva

s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata

dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione

chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.

Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le

percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla

persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri

depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e

fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di

un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che

succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un

uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.

Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono

registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento

di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno

schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è

una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,

c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una

registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente

reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.

L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito

dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello

schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale

al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una

buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce

dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde

uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui

il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere

volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra

percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna

conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei

subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei

udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito

(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,

lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le

parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna

potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea

continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se

restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,

in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.

Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.

La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:

benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è

peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in

pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona

paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di

cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel

portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di

ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:

lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che

si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti

negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,

possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e

falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una

volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste

caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con

la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni

dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza

personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la

mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno

successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente

desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le

persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle

scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno

stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle

caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non

hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità

umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali

malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad

un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente

stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno

soggetto agli incidenti; · più sano; ·

capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire

rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la

vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze

altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i

problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale

troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere

pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a

brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le

testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano

tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai

cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un

incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il

recupero del piacere della vita individuale e sociale.

Diaspora: Termine

derivato dal greco diaspora, dispersione, non corrispondente

quindi all’ebraico gälut, esilio a carattere temporaneo. Indica la

dispersione iniziata tra gli Ebrei con le deportazioni in Assiria (722 a.C.), riprese dopo

la distruzione di Gerusalemme e del Tempio (586 a.C.), formando fiorenti colonie in

Babilonia, Egitto (Elefantina, Alessandria), Siria (Antiochia) e poi (I secolo a.C.) a

Roma e nell’impero romano. Con la seconda distruzione del Tempio (Tito, 70 d.C.) e

quella di Gerusalemme (Adriano, 135 d.C.), la D. ebraica assume necessariamente maggiori

dimensioni, diffondendosi ovunque e proseguendo nei secoli fino ai nostri giorni. La sua

storia coincide con quella del popolo ebraico.

Diavolo: Termine

derivato dal greco diaboloz, calunniatore, che nella volgata

traduce l’ebraico has-satan (v. Satana), cioè il capo degli angeli decaduti

che fomenta il male e la perdizione. Il demonologo rinascimentale Johann Weyer li ha

minuziosamente classificati nel suo De praestigiis daemonum (1568), sostenendo che

sono 44.435.556, mentre Gregorio da Nizza sostiene che siano molti di più, poiché si

moltiplicano tra loro come gli uomini. Per Esiodo essi vivono 686.400 anni, per Plutarco solo

9.720, mentre altri ancora li ritengono immortali. La figura del D. è stata rilanciata da

papa Giovanni Paolo II il 5 maggio 1979, quando ha messo in guardia i fedeli contro il

"suggeritore di ogni insidia, il maligno, da sempre impegnato nello

spegnere nel cuore di ogni uomo la luce della speranza nella vittoriosa affermazione di

Cristo", tornando poi altre volte sull’argomento. Fenomeno particolare è

rappresentato dal satanismo, che vede sette attive dedite anche all’omicidio rituale

ed a vari reati, mentre ben tre ditte sono specializzate nella fornitura contrassegno di

oggetti per celebrare le messe nere. Il D. è presente in due momenti cruciali della

Bibbia: la tentazione di Eva nel Paradiso Terrestre, e la tentazione di Gesù sul monte

degli Ulivi, poco prima dell’avvio della Passione. Nell’iconografia, le prime

raffigurazioni del D. risalgono al VI secolo, ma fu nel XII che ne fu messa in rilievo la

mostruosità fisica. In genere viene rappresentato nell’ambito del giudizio

universale, attraverso l’esaltazione della sua sconfitta ad opera delle forze del

bene. Soprattutto al Nord venne sottolineato il carattere grottesco e laido del D,

specialmente nel tema delle tentazioni di Sant’Antonio abate.

Diciannove:

Nell'esoterismo il numero rappresenta la Luce. Secondo

Eliphas Levi, è l'esistenza di Dio provata dalla stessa idea di Dio. Occorre

dire che l'Essere supremo ed immenso è una tomba universale dove si muove ed

opera, con moto automatico, una forza comunque morta e cadaverica, oppure

bisogna ammettere il principio assoluto dell'intelligenza e della vita.

Diciassette:

Nell'esoterismo

il numero rappresenta le stelle, l'intelligenza e l'amore (E. Levi). Ha un

notevole valore simbolico, come il 72 con cui è in stretto rapporto. Per gli

antichi Romani si trattava di un numero iellato, apportatore di sventure, specie

perché anagrammato (da XVII a VIXI) produce la parola «vixi»,

ovvero vissi, quindi sono già morto.

Diciotto

Benedizioni:

Nella

religione ebraica l'espressione identifica la più importante preghiera

quotidiana. Essa viene recitata in piedi, e risale all'epoca precristiana.

Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani (70 d.C.), fu

integrata da numerose aggiunte.

Diciotto:

Nell'esoterismo

il numero rappresenta il dogma religioso, interamente poesia e mistero (E.

Levi).

Dictatus

Papae:

Particolare

documento redatto ed emesso da papa Gregorio VII nel 1075. Si compone di 27

clausole, nelle quali viene solennemente affermata la supremazia assoluta papale

su tutte le gerarchie ecclesiastiche, nonché il diritto del pontefice a

riconoscere od a deporre gli stessi imperatori. Secondo il Morghen (Medioevo

cristiano, Ediz. Laterza, 1960), «Il D. è senza dubbio la Magna

Charta del Cattolicesimo romano e, nel contempo, del Papato politico e della

concezione teocratica (v.). All'ideale della fuga dal mondo, che era stato l'assillo e l'aspirazione suprema

dell'intero ascetismo medievale, il pontefice aveva sostituito l'altro, del dominio

del mondo, mentre l'impalpabile realtà spirituale della Chiesa, che tutto

il medioevo aveva identificata con l'agostiniana Città

di Dio, doveva tramutarsi nella coscienza della nuova potenza conseguita

dalla Chiesa stessa, con le sue collezioni canoniche ed i suoi tribunali

supremi, con l'esclusività del suo magistero e con il temporalismo ed i suoi

prevalenti interessi politici».

Dieci: Numero

simboleggiante la perfezione, come anche l’annullamento di tutte le cose. Corrisponde

alla Tetraktys (v.) pitagorica, che insieme al sette lo considerava il numero più

importante, in quanto è formato dalla somma delle prime quattro cifre (1+2+3+4=10). Al

riguardo occorre annotare che la Tetraktys è oggetto di attenzione rituale nella Camera

dei Maestri Architetti del Rito Simbolico Italiano (v.). Secondo il Troisi (Vocabolario

Massonico) esso è divino poiché perfetto, in quanto riunisce in una nuova unità

tutti i principi espressi nei numeri dall’uno al nove. In Massoneria è considerato

il segno dell’Unione, e si estrinseca nella presa da Maestro, attraverso la

congiunzione delle due mani, ovvero di dieci dita. Il numero dieci è anche denominato

Cielo, ad indicare sia la perfezione che il dissolvimento di tutte le cose, per il fatto

che contiene tutte le possibili relazioni numeriche. Secondo il Moramarco, la comparazione

delle simbologie numerica e geometrica fa scoprire un’analogia tra il D. ed il Punto

entro il Cerchio del grado di Maestro nella tradizione anglosassone: Lo si deduce dal

fatto che nella Tradizione il valore numerico di un Centro o Punto è uno, mentre quello

di una circonferenza è nove, numero che moltiplicato per qualsiasi altro dà, per

addizione delle cifre costituenti il risultato, sempre e soltanto sé stesso, esattamente

come una circonferenza perpetuamente ritornante sul proprio tracciato. Tale simbologia

suggerisce l’ipotesi che la Decade rappresenti la perfezione relativa allo

spazio-tempo circolare, ovvero la divina immanenza.

Dignitari del

Grande Oriente d’Italia: (G.O.I.) Sono D. e

membri della Giunta (v.) del Grande Oriente d’Italia il Gran Maestro (v.), il Primo

Gran Sorvegliante, il Secondo Gran Sorvegliante, il Grande Oratore, il Gran Tesoriere ed

il Gran Segretario. Possono essere eletti membri effettivi di Giunta i fratelli che

abbiano non meno di sette anni di anzianità nel grado di Maestro, e che abbiano rivestito

la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. L’elezione avviene con le stesse

modalità previste per l’elezione del Gran Maestro (Art. 35 della Costituzione

dell’Ordine). Il Gran Maestro può, su parere conforme della Giunta, sostituire il

Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della sostituzione, abbia rivestito la

carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento permanente,

dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un membro effettivo di Giunta, il Gran

Maestro, con parere favorevole della Giunta, provvede alla sostituzione nominando un altro

Fratello che abbia i requisiti prescritti, scegliendolo in una terna di nominativi

proposta dal Consiglio dell’Ordine. Tale nomina è soggetta alla ratifica da parte

della Gran Loggia, in occasione della prima tornata ordinaria successiva (Art. 36 della

Costituzione dell’Ordine). Le elezioni dei Dignitari del Grande Oriente d’Italia

sono regolamentate dal disposto degli Art. 108 e seguenti del Regolamento

dell’Ordine.

Dignitari di Loggia: (G.O.I.) I Dignitari e gli Ufficiali Loggia coadiuvano il Maestro

Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un’anzianità nel Grado di

Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la stessa anzianità. Sono

Dignitari di Loggia: il Primo Sorvegliante; il Secondo Sorvegliante, l’Oratore; il

Tesoriere ed il Segretario. Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati dalle

tradizioni e, come il Segretario, sono nominati dal Maestro Venerabile. Il Regolamento

dell’Ordine determina le funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia,

specificandone i compiti egli attributi (Art. 21 del Regolamento dell’Ordine). Sono

eleggibili alle cariche di Loggia i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti

dalla Costituzione, iscritti nel piè di lista ed in regola con il tesoro (Art. 30 del

Regolamento dell’Ordine).

Diluvio: Cataclisma

voluto dalla divinità per la punizione degli uomini. L’idea del D., detto

impropriamente universale, si ricollega ad avvenimenti storici risalenti al IV millennio

a.C. Riferimenti al D. si ritrovano anche nella mitologia egiziana, ma i principali

racconti si trovano nel mondo assiro babilonese ed in quello ebraico. L’XI tavoletta

del Poema di Gilgamesh narra di re Ut-napishtim che, avvertito dal dio Ea

dell’intenzione degli dei, istigati da Enlil, di allagare il mondo, si salva

racchiudendosi in un’arca; al termine del D. questa si posa sul monte Nisir. Evidenti

le analogie del racconto babilonese con quello biblico, forse perché entrambi provenivano

da un racconto anteriore. Secondo la Bibbia, Dio decise di sterminare l’umanità,

poiché sdegnato dalla sua perversione (Genesi 6, 7). Solo Noè trovò grazia

presso Dio, che gli ordinò di costruire un’arca (v.), in cui porre in salvo sé

stesso, la propria famiglia di otto persone ed una coppia di tutti gli animali. Il D.

durò 40 giorni e 40 notti. L’arca galleggiò sulle acque finché, ritiratesi queste,

si adagiò sul monte Ararat. Tracce del D. si ritrovano in India, in Malesia, fra gli

Indiani d’America ed altrove. Nel mondo classico celebre è il mito di Deucalione

(v.) e Pirra. La cosmologia stoica ipotizza tutta una serie di D. storici. Anche per

alcune mitologie nordiche la terra finirà inghiottita dall’acqua.

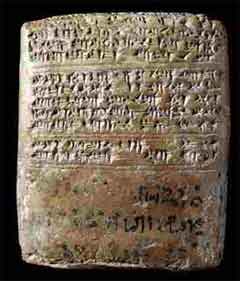

Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in

Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,

documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico

e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali

analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.

Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto

(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette

segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si

conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani

saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.

Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in

Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,

documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico

e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali

analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.

Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto

(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette

segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si

conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani

saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.

Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa

situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo

per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad

alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e

le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).

Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo

attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali

facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi

oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è

stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico

dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi

prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza

infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,

del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe

infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro

azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:

sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui

proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato

il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività

di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.

Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come

parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni

manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra

vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in

grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,

maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che

non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,

insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben

distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui

siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva

i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che

contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere

decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo

apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la

sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene

sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un

individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece

l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva

s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata

dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione

chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.

Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le

percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla

persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri

depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e

fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di

un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che

succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un

uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.

Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono

registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento

di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno

schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è

una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,

c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una

registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente

reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.

L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito

dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello

schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale

al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una

buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce

dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde

uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui

il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere

volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra

percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna

conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei

subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei

udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito

(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,

lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le

parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna

potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea

continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se

restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,

in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.

Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.

La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:

benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è

peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in

pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona

paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di

cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel

portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di

ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:

lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che

si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti

negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,

possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e

falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una

volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste

caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con

la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni

dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza

personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la

mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno

successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente

desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le

persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle

scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno

stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle

caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non

hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità

umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali

malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad

un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente

stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno

soggetto agli incidenti; · più sano; ·

capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire

rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la

vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze

altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i

problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale