Coercizione: Reprimere, restringere, trattenere, costringere. Soppressione più o meno forzata

della libertà individuale, sia nel campo dell’azione che in quello del pensiero. Per

il magistrato romano rappresentava l’esplicazione massima della potestà

discrezionale dell’imperium, che poteva giungere fino alla morte (diritto di

vita e di morte). Lo Stato moderno possiede il diritto di C. sui cittadini che vogliono

sottrarsi alle leggi vigenti.

Colchide: Regione asiatica nella quale si custodiva il famoso Vello d'oro (v. Ariete), per il

cui ricupero Giasone organizzò la mitica spedizione degli argonauti.

Collare: Fa parte dell’abbigliamento rituale massonico, indossato solo dai Fratelli che ricoprono cariche di Dignitari ed Ufficiali di Loggia, ed è simbolo distintivo della funzione svolta. È indicatore di impegno a favore dell’Ordine, essendo un carico appeso al collo per ricordare il peso della funzione affidata dalla Loggia, anche se, per la sua forma a mandorla od a triangolo rovesciato, con il vertice rivolto verso il basso, rappresenta contemporaneamente un sigillo di comando, poiché scende acutizzandosi, come una freccia scoccata dall’alto. Al C viene appeso il Gioiello (v.), che è generalmente didascalico o comunque speculare rispetto alle funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali. Interessante valutare il rapporto analogico ipotizzabile tra il Gioiello ed il cuore sul quale esso sta sospeso: il tema evocato dal Gioiello deve simbolicamente penetrare nel centro dell’essere umano portatore ed informarne le funzioni. In molte Logge, specie delle Obbedienze nordiche, tutti i Fratelli indossano un C. di dimensioni ed appariscenza inferiore a quello già considerato, e viene utilizzato per appendervi il Gioiello, ovvero l’emblema, con denominazione, numero distintivo ed Oriente di appartenenza, della Loggia.

Collegio Circoscrizionale: Il territorio italiano e ripartito in Circoscrizioni massoniche, e queste sono a loro volta ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge (Art. 47 Co.) I C.C. sono organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione (Art. 48 Co.). Il C.C. è composto: · dai Maestri Venerabili

insediati nelle Logge della circoscrizione; · dall’ex

Maestro Venerabile di ogni Loggia della circoscrizione; · dai

Membri di diritto. Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della

Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle capitazioni e di qualsiasi

altra contribuzione comunque dovuta. Tutti gli altri componenti hanno voto consultivo

(Art. 49 Co.). Il C.C. si riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al mese. Il C.C.

è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle

Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti

(Art. 59 Co.). Il C.C. : · a) delibera le norme del proprio

finanziamento da sottoporre all’approvazione della giunta del G.O.I.; · b) esamina e dà parere motivato consultivo su tutte le domande di

fondazione di nuove Logge o Triangoli; · c) può proporre alla

giunta del G.O.I. convegni e manifestazioni massoniche; · d)

collega ed agevola l’attività delle Logge della Circoscrizione, promuovendo

eventualmente la fondazione di nuove Logge; · e) coordina,

d’intesa con la Giunta del G.O.I., le iniziative e le manifestazioni massoniche

collettive delle circoscrizioni; · f) conforta e sorregge

l’opera dei maestri venerabili; · g) deve chiedere al

Gran Maestro, sentito l’Ispettore di Loggia, la convocazione di Logge inattive o che

non abbiano provveduto all’elezione delle cariche; · h)

elegge: i Giudici del tribunale circoscrizionale; un Giudice della Corte Centrale; · i) propone al Consiglio dell’Ordine una terna di candidati

per l’elezione dei membri di ogni Commissione permanente; ·

l) dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte le variazioni anagrafiche ed

amministrative verificatesi nelle Logge stesse; · m)

determina, su proposta del presidente del C.C., l’ammontare delle quote dovute alla

circoscrizione per il proprio finanziamento; · n) elegge due

Fratelli Maestri per la formazione della Commissione elettorale Nazionale; · o) nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge

per l’elezione degli Ispettori di Loggia, e procede allo scrutinio; · p) elegge il revisore dei conti della Circoscrizione (Art. 51

Co.). Il C.C. elegge fra i Fratelli che rivestano la carica di Maestro Venerabile di una

Loggia della Circoscrizione o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno e che

siano iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione: ·

il Presidente; · il Vice Presidente; ·

l’Oratore. I membri eletti durano in carica tre anni, e non sono rieleggibili nel

triennio successivo nella stessa carica. Il Presidente nomina il Segretario ed il

Tesoriere, scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione (Art. 52 Co.). I Presidenti dei

C.C. e gli Ispettori Primi eletti di ogni Circoscrizione riferiscono al Gran Maestro in

seduta plenaria delle attività svolte, ed esaminano collegialmente le comunicazioni del

Gran Maestro e le eventuali proposte. I Presidenti dei C.C. e gli Ispettori Primi eletti

riferiscono degli argomenti trattati rispettivamente nella riunione successiva del

Collegio e nella riunione successiva degli Ispettori di Loggia (Art. 53 Co.). Y (Regolamento dell’Ordine): Il C.C. ha sede nella Casa

Massonica del capoluogo (Art. 140 Reg.); ¨ Viene convocato in

tornata ordinaria dal Presidente venti giorni prima della data fissata per la seduta.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del giorno,

predisposto dal presidente del Collegio di concerto con il Vice Presidente e con

l’Oratore, deve essere trasmesso ai Maestri Venerabili delle Logge operanti nella

Circoscrizione, all’ex Maestro Venerabile delle stesse ed ai Membri di diritto,

almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Le convocazioni del C.C. in

tornata straordinaria sono effettuate con delibera del presidente quando lo ritenga

opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo dei Maestri

Venerabili delle logge operanti nella Circoscrizione; nei casi d’urgenza,

l’avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima della data fissata

per la riunione; l’Ordine del giorno viene inserito nell’avviso di convocazione

(Art. 141 Reg.). ¨ Sono membri di diritto del C.C.: gli ex

Presidenti del Collegio, i Giudici del Tribunale della Circoscrizione, i Garanti

d’Amicizia iscritti nei piè di lista di una Loggia della circoscrizione, i

Consiglieri dell’Ordine eletti nella Circoscrizione e gli Ispettori di Loggia.

Possono partecipare alle sedute del C.C.: il Gran Maestro, i Membri della Giunta del

G.O.I. i Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di lista di una Loggia della

Circoscrizione, ed i Giudici della Corte Centrale. Possono essere invitati quei Fratelli

la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare

(Art. 142 Reg.). ¨ Effettuato l’appello dei

Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione nell’ordine numerico distintivo, il

Presidente del C.C. accerta il numero legale e nomina cinque o più scrutatori; apre

quindi la discussione sugli argomenti posti all’Ordine del giorno (Art. 143 Reg.). ¨ I partecipanti al C.C. non possono chiedere la parola più di una

volta sullo stesso argomento, ma hanno diritto di replica per fatto personale. Gli

interventi debbono avere la durata massima di cinque minuti. Nessuno dei partecipanti al

C.C. può abbandonare la seduta senza l’autorizzazione del Presidente (Art. 144

Reg.). ¨ Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con

prova e controprova, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei

presenti aventi diritto di voto (Art. 145 Reg.). ¨ Ogni tre

anni il C.C. è convocato per l’elezione delle cariche previste dall’Art. 52

della Costituzione. La votazione viene effettuata mediante scheda segreta sulla quale i

Maestri Venerabili delle Logge aventi diritto di voto indicano un solo nome per ciascuna

carica. Effettuato lo scrutinio, il Presidente in carica verifica le condizioni indicate

nell’Art. 52 della Costituzione, e proclama gli eletti. Del risultato delle votazioni

viene data immediata comunicazione al gran Maestro, alla Gran segreteria ed alle Logge

della Circoscrizione (Art. 146 Reg.). ¨ Tutte le votazioni

sulle nomine previste dall’Art. 52 della Costituzione sono effettuate con schede

segrete. Sono nulle le schede contenenti un numero di suffragi superiore a quello previsto

per ciascuna elezione. Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti

richiesti per ciascuna carica; a parità di voti prevalgano i più anziani nel Grado di

Maestro (Art. 147 Reg.). ¨ I verbali delle votazioni, redatti

in duplice copia, debbono essere firmati dal Presidente del C.C., dall’Oratore e dal

Segretario. Un esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria (Art.

148 Reg.). ¨ Il C.C. fissa le misure dei rimborsi, che il

Tesoriere della Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi di

spesa (Art. 149 Reg.).

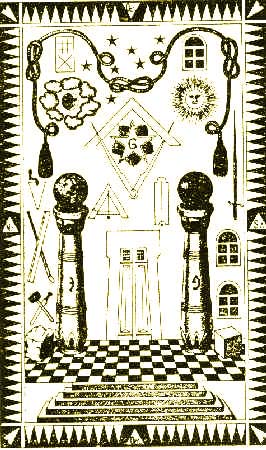

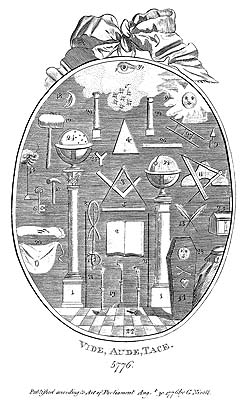

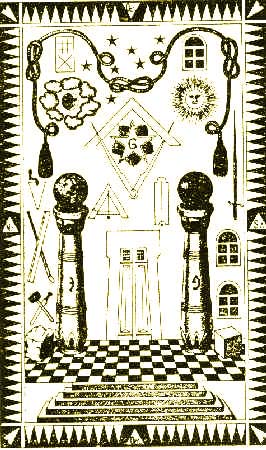

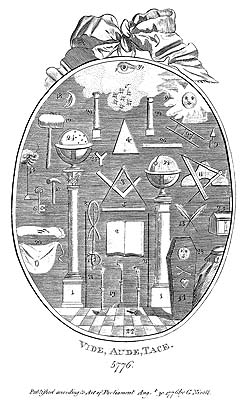

Colonne: Le due Colonne poste all'ingresso del Tempio massonico sono rappresentazioni

emblematiche dei principi della Forza e della Bellezza, e sono il simbolo della vita.

Quella posta a sinistra entrando è di stile dorico (o raramente gotico), sostiene un

globo terracqueo (ricorda la serietà e l'importanza dell'impegno assunto da ogni adepto)

e porta incisa la lettera "B", iniziale di Boaz, nome (secondo la

tradizione biblica) del proavo di Davide, principe e legislatore di Israele.

Simbolicamente rappresenta il principio attivo, l'elemento maschile e la Forza, attributo

del 2° Sorvegliante: è al suo fianco che si dispongono gli Apprendisti. La colonna

opposta è in stile ionico (o corinzio), sorregge tre o quattro melagrane semiaperte e

porta impressa la lettera "J", iniziale di Jachin (o Jakin), che nella

tradizione biblica è il nome del gran sacerdote che officiò l'inaugurazione del tempio

di Salomone. Simbolicamente rappresenta il principio passivo, l'elemento femminile e la

Bellezza, attributo del 1° Sorvegliante. È la colonna dei Compagni d'Arte. Le melagrane

sono oggetto di varie interpretazioni simboliche: ricordano la carità che racchiude tante

virtù, l'umiltà, la fecondità, la procreazione e la proliferazione. Inoltre sono

semiaperte, per cui se ne può scrutare l'interno, ricordando così l'introspezione (Gnose

te ipsum) richiesta al massone, nonché il compito affidatogli di ricerca della

Verità attraverso l'esoterismo. Viste congiuntamente, le C. rappresentano l'equilibrio

del dualismo nei termini opposti: Forza e stabilità, morte e vita, distruzione e

creazione, tenebre e luce, vizio e virtù. Tutto procede in un armonico bilanciamento di

coppie, e l'evoluzione procede grazie alle energie che operano in combinazione ed in

contrasto, che solo apparentemente sono tra loro in opposizione. Opportuno infine

ricordare che i nomi Boaz e Jachin contraddistinguono anche le colonne poste all'ingresso

del tempio di Re Salomone, come citato in I Re: 7, 21 nonché in. II Cronache:

3, 17.

Colonne: Le due Colonne poste all'ingresso del Tempio massonico sono rappresentazioni

emblematiche dei principi della Forza e della Bellezza, e sono il simbolo della vita.

Quella posta a sinistra entrando è di stile dorico (o raramente gotico), sostiene un

globo terracqueo (ricorda la serietà e l'importanza dell'impegno assunto da ogni adepto)

e porta incisa la lettera "B", iniziale di Boaz, nome (secondo la

tradizione biblica) del proavo di Davide, principe e legislatore di Israele.

Simbolicamente rappresenta il principio attivo, l'elemento maschile e la Forza, attributo

del 2° Sorvegliante: è al suo fianco che si dispongono gli Apprendisti. La colonna

opposta è in stile ionico (o corinzio), sorregge tre o quattro melagrane semiaperte e

porta impressa la lettera "J", iniziale di Jachin (o Jakin), che nella

tradizione biblica è il nome del gran sacerdote che officiò l'inaugurazione del tempio

di Salomone. Simbolicamente rappresenta il principio passivo, l'elemento femminile e la

Bellezza, attributo del 1° Sorvegliante. È la colonna dei Compagni d'Arte. Le melagrane

sono oggetto di varie interpretazioni simboliche: ricordano la carità che racchiude tante

virtù, l'umiltà, la fecondità, la procreazione e la proliferazione. Inoltre sono

semiaperte, per cui se ne può scrutare l'interno, ricordando così l'introspezione (Gnose

te ipsum) richiesta al massone, nonché il compito affidatogli di ricerca della

Verità attraverso l'esoterismo. Viste congiuntamente, le C. rappresentano l'equilibrio

del dualismo nei termini opposti: Forza e stabilità, morte e vita, distruzione e

creazione, tenebre e luce, vizio e virtù. Tutto procede in un armonico bilanciamento di

coppie, e l'evoluzione procede grazie alle energie che operano in combinazione ed in

contrasto, che solo apparentemente sono tra loro in opposizione. Opportuno infine

ricordare che i nomi Boaz e Jachin contraddistinguono anche le colonne poste all'ingresso

del tempio di Re Salomone, come citato in I Re: 7, 21 nonché in. II Cronache:

3, 17.

Colonnine: Nel Tempio massonico stanno a simboleggiare il potere iniziatico dei tre principali Dignitari di Loggia. La C. del Secondo Sorvegliante dovrebbe essere a capitello ionico, quella del Primo Sorvegliante a capitello dorico, e quella del Maestro Venerabile a capitello corinzio. Il Sorvegliante che tiene la propria C. alzata detiene il controllo della Loggia e dell’armonia tra i Fratelli. Pertanto a Lavori chiusi questo è affidato al Secondo Sorvegliante (che ha abbattuto la propria C.), una specie di ministro degli esteri, responsabile della condotta dei Fratelli al di fuori del Tempio. A Lavori aperti tale compito di controllo viene assunto dal Primo Sorvegliante, che svolge pertanto le funzioni di ministro degli interni. Al Maestro Venerabile infine è affidata la direzione dei Lavori rituali, od iniziatici che dir si voglia. Da notare che di norma la sua C. è spezzata, in quanto, almeno secondo taluni studiosi della materia, il relativo capitello corinzio è compreso nell’Altare.

Colori:

La simbologia dei colori è tra le più diffuse in ogni campo,

dalla cosmologia alla mistica, dalla liturgia all'alchimia, dall'arte alla

letteratura. I colori fondamentali della tradizione ermetica sono il rosso, il

blu ed il giallo, da cui derivano il verde, il viola e l'arancio. Il rosso

appartiene alla sfera dello Spirito, il blu a quella dell'anima ed il giallo

alla sfera fisica, o corporea. Secondo Astrea (Primi

elementi di Astrologia, Ediz. Bastogi, 1986), «Per i primi occultisti i

colori hanno un raggruppamento di tre ed un altro di quattro. Sono gruppi

corrispondenti a quelli dei Pianeti, ovvero: Mercurio, Sole e Luna da una parte,

Giove, Venere, Marte e Saturno dall'altra. Il gruppo trino forma il Triangolo

(v.), mentre il gruppo quadruplo forma la Croce

(v.). Il tutto compone la luce (è

nota l'esperienza del disco a sette colori che, per rapida rotazione, ridà il

bianco, ovvero la luce), e da ciò è possibile comporre la tabella analogica:

| Sole |

domenica |

giallo |

| Luna |

lunedì |

blu |

| Marte |

martedì |

arancio |

| Mercurio |

mercoledì |

rosso |

| Giove |

giovedì |

violetto |

| Venere |

venerdì |

verde |

| Saturno |

sabato |

indaco |

».

Colpe e sanzioni della Loggia:

(G.O.I.) La Loggia, una volta costituita, è sottoposta

alla Giustizia massonica, e vi resta soggetta anche se sospesa. Costituisce colpa

massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e

del Regolamento dell'Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni

previste dall'art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia. La colpevolezza accertata

nei confronti della Loggia si estende ai fratelli che abbiano partecipato al fatto, e che

non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso (Art. 24 della Costituzione

dell'Ordine).

Colpe e sanzioni: (G.O.I.) I Liberi Muratori, qualunque sia il loro Grado e la loro

funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica, e vi restano soggetti anche se in

sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei principi della Massoneria

e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine. Integrano gli estremi

della colpa massonica: a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di

rispetto, di fraternità e di tolleranza; b) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore

od alla dignità della persona umana, ed ogni comportamento, nell'ambito della vita

profana, che tradisca gli ideali dell'Istituzione. Il Regolamento dell'Ordine determina le

sanzioni, graduandole secondo la gravità della colpa. Il L.M. è considerato innocente

fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva. Il L.M. sottoposto a procedimento

penale dall'Autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere

cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro.

La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico (Art. 15 della

Costituzione dell'Ordine).

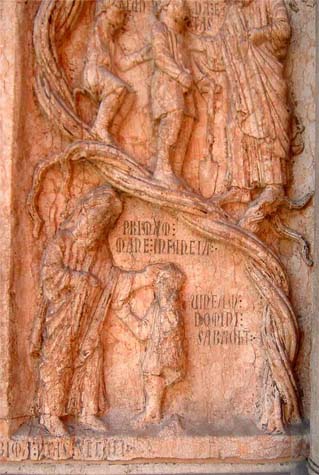

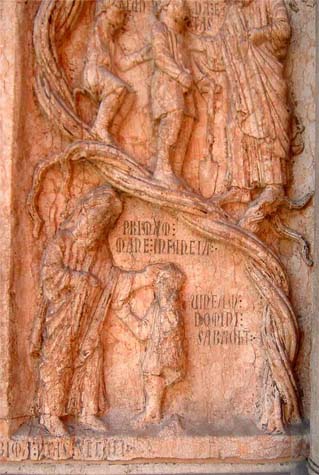

Comacini (Maestri): Costruttori e

lapicidi italiani (VII-XIII secolo), già citati nell’editto di Rotari (643), re dei

Longobardi, e di Liutprando (743), furono capi muratori ed intagliatori di pietre

provenienti dalla regione comasca. Nel primo sono inclusi due articoli sui C. ed i loro

colleganti, e si indicano le tariffe per l’esercizio della loro arte (v.), perfino

comminando pene per casi di infortunio sul lavoro. Nel secondo invece si parla e si

legifera sulla Società di magistri comacini. Alcuni studiosi però sostengono che il nome

derivi da cum mac(h)inis, indicando maestranze edili provviste delle attrezzature

di cantiere. Erano organizzati in corporazione ambulante, e ad essi è dovuta la

diffusione del primo stile architettonico romanico dalla regione della loro origine in

tutta l’Italia, e poi in Catalogna, in Borgogna, in Inghilterra, in Scozia, in

Svizzera e nella valle del Reno. Caratteristica dei maestri C., oltre all’uso della

pietra da taglio, la valorizzazione plastica delle strutture murarie, ottenuta aggiungendo

al motivo ravennate delle arcate cieche elementi nuovi, come i forti aggetti e le profonde

strombature. Tra i migliori esempi di architetture dovute ai maestri C. vanno citati s.

Pietro di Agliate, s. Paragorio a Noli, la basilica dei ss. Pietro e Paolo a San Pietro al

Monte di Civate, san Carpoforo, san Fedele e sant’Abbondio a Como. Sono inoltre

numerosissime le tracce della loro presenza o della loro influenza nell’area di

diffusione dei costruttori comaschi. Y (Massoneria) Il

citato editto di Rotari garantiva ai Collegi Comacini particolari privilegi, che li

affrancavano dalle leggi e dalla servitù delle autorità feudali delle località nelle

quali si recavano per edificare. Tale editto conteneva ben 388 articoli, tra i quali

citiamo i due direttamente riferiti ai maestri C.: · Art. 144.

Del maestro C.: "Se il maestro C. co’ suoi Colliganti avrà assunto di

restaurare o fabbricare la casa di chicchessia, fissato il patto della mercede, e accadrà

che qualcuno muoia per la caduta della stessa casa, o del materiale o di una pietra: non

si ricerchi del padrone cui appartiene quella casa, se il maestro C. co’ suoi

consorti non comporrà lo steso omicidio o il danno; imperocché avendo per suo lucro

assunto nella fabbrica la ferma della mercede, non immeritatamente sostenga il danno";

· Art. 145. Dei Maestri chiamati o condotti: "Se

qualcuno avrà chiamato uno o più maestri C., a disegnare lavori (conduxerit ad opera

dictandi), o a prestare un aiuto giornaliero fra i suoi servi per fabbricare un palazzo

o una casa, e accadrà che in causa della casa qualche C. abbia a morire, non si chieda da

lui a chi appartenga la casa. Imperocché se cadendo un albero o una pietra avrà ucciso

una persona estranea o apportato qualsiasi danno, non si attribuisca a colpa del Maestro,

bensì di colui che l’ha condotto, egli patisce il danno". Ancora prima

dell’anno mille, sia a Lucca che a Perugia operava una Massoneria di maestri C.

Secondo il Bonvicini, le strutture delle fratellanze dei maestri C., non disgiunte dalla

loro elevata base culturale, influirono su similari organizzazioni europee a carattere

muratorio, specialmente in Germania, Francia e Gran Bretagna, in cui predominava

l’aspetto corporativo e di fratellanza, dando loro quel carattere massonico già

evidenziato nei Collegi dei Fratelli C. Secondo il Bacci, fin dai tempi di Carlomagno i

maestri C. costituirono società o confraternite speciali, compatte, segrete e collegate

tra loro con propri statuti, riti ed ordinamenti, assumendo fin da allora il titolo di

Liberi o Franchi Muratori., poiché affrancati dagli obblighi delle leggi in cui

operavano. I maestri C. diedero origine alle prime Logge massoniche, che nei secoli

successivi concorsero, con il fondamentale contributo spirituale dei Rosacroce, alla

creazione della moderna Massoneria speculativa.

Comacini (Maestri): Costruttori e

lapicidi italiani (VII-XIII secolo), già citati nell’editto di Rotari (643), re dei

Longobardi, e di Liutprando (743), furono capi muratori ed intagliatori di pietre

provenienti dalla regione comasca. Nel primo sono inclusi due articoli sui C. ed i loro

colleganti, e si indicano le tariffe per l’esercizio della loro arte (v.), perfino

comminando pene per casi di infortunio sul lavoro. Nel secondo invece si parla e si

legifera sulla Società di magistri comacini. Alcuni studiosi però sostengono che il nome

derivi da cum mac(h)inis, indicando maestranze edili provviste delle attrezzature

di cantiere. Erano organizzati in corporazione ambulante, e ad essi è dovuta la

diffusione del primo stile architettonico romanico dalla regione della loro origine in

tutta l’Italia, e poi in Catalogna, in Borgogna, in Inghilterra, in Scozia, in

Svizzera e nella valle del Reno. Caratteristica dei maestri C., oltre all’uso della

pietra da taglio, la valorizzazione plastica delle strutture murarie, ottenuta aggiungendo

al motivo ravennate delle arcate cieche elementi nuovi, come i forti aggetti e le profonde

strombature. Tra i migliori esempi di architetture dovute ai maestri C. vanno citati s.

Pietro di Agliate, s. Paragorio a Noli, la basilica dei ss. Pietro e Paolo a San Pietro al

Monte di Civate, san Carpoforo, san Fedele e sant’Abbondio a Como. Sono inoltre

numerosissime le tracce della loro presenza o della loro influenza nell’area di

diffusione dei costruttori comaschi. Y (Massoneria) Il

citato editto di Rotari garantiva ai Collegi Comacini particolari privilegi, che li

affrancavano dalle leggi e dalla servitù delle autorità feudali delle località nelle

quali si recavano per edificare. Tale editto conteneva ben 388 articoli, tra i quali

citiamo i due direttamente riferiti ai maestri C.: · Art. 144.

Del maestro C.: "Se il maestro C. co’ suoi Colliganti avrà assunto di

restaurare o fabbricare la casa di chicchessia, fissato il patto della mercede, e accadrà

che qualcuno muoia per la caduta della stessa casa, o del materiale o di una pietra: non

si ricerchi del padrone cui appartiene quella casa, se il maestro C. co’ suoi

consorti non comporrà lo steso omicidio o il danno; imperocché avendo per suo lucro

assunto nella fabbrica la ferma della mercede, non immeritatamente sostenga il danno";

· Art. 145. Dei Maestri chiamati o condotti: "Se

qualcuno avrà chiamato uno o più maestri C., a disegnare lavori (conduxerit ad opera

dictandi), o a prestare un aiuto giornaliero fra i suoi servi per fabbricare un palazzo

o una casa, e accadrà che in causa della casa qualche C. abbia a morire, non si chieda da

lui a chi appartenga la casa. Imperocché se cadendo un albero o una pietra avrà ucciso

una persona estranea o apportato qualsiasi danno, non si attribuisca a colpa del Maestro,

bensì di colui che l’ha condotto, egli patisce il danno". Ancora prima

dell’anno mille, sia a Lucca che a Perugia operava una Massoneria di maestri C.

Secondo il Bonvicini, le strutture delle fratellanze dei maestri C., non disgiunte dalla

loro elevata base culturale, influirono su similari organizzazioni europee a carattere

muratorio, specialmente in Germania, Francia e Gran Bretagna, in cui predominava

l’aspetto corporativo e di fratellanza, dando loro quel carattere massonico già

evidenziato nei Collegi dei Fratelli C. Secondo il Bacci, fin dai tempi di Carlomagno i

maestri C. costituirono società o confraternite speciali, compatte, segrete e collegate

tra loro con propri statuti, riti ed ordinamenti, assumendo fin da allora il titolo di

Liberi o Franchi Muratori., poiché affrancati dagli obblighi delle leggi in cui

operavano. I maestri C. diedero origine alle prime Logge massoniche, che nei secoli

successivi concorsero, con il fondamentale contributo spirituale dei Rosacroce, alla

creazione della moderna Massoneria speculativa.

Commissioni: Le C. sono organi consultivi e di studio. Esse riferiscono alla Giunta del G.O.I. I Componenti sono eletti dal Consiglio dell’Ordine fra i Fratelli Maestri della Comunione. Le C. sono permanenti o temporanee. Il Regolamento dell’Ordine (Artt. 161-168 Re.) determina le modalità di elezione e di insediamento dei componenti delle C. (Art. 58 Co.). Le C. sono composte da non più di nove Maestri eletti fra Fratelli esperti. Le C. permanenti vengono rinnovate ogni cinque anni; le temporanee restano in funzione fino al completamento dell’incarico, e comunque non più di sei mesi (Art. 59 Co.). Il Regolamento dell’Ordine (Artt. 161-168 Re.) determina le modalità di funzionamento delle C. (Art. 60 Co.). Sono C. Permanenti. · la C.

Costituzione, che studia l’ordinamento massonico e dà pareri di interpretazione, · la C. Rituali, che studia i metodi di Lavoro nei tre Gradi; · la C. Pensiero Massonico, che studia i mezzi di diffusione dei

Principi e degli ideali Massonici; · la C. Solidarietà, che

studia le forme di intervento per il raggiungimento delle finalità massoniche; · la C. Esteri, che studia i presupposti di riconoscimento delle

comunioni Estere (Art. 61 Co.).

Compactata: Patto stipulato il 4 novembre 1433 durante le guerre hussite sostenute dai fautori del Concilio di Basilea e gli Hussiti (v.) di Boemia. Concedeva agli Hussiti, con alcune modifiche, quanto essi avevano richiesto con i "quattro articoli di Praga": · concessione ai fedeli della comunione sotto ambedue le specie; · libera predicazione della parola di Dio; ·

remissione dei peccati mortali, specialmente nella vita pubblica; ·

proibizione per il clero di possedere beni secolari. Il 31 marzo 1462 il papa Pio II

dichiarava però cancellata e cassata la C.

Compagno d'Arte: In Loggia è il

secondo Grado della gerarchia massonica. Come per il profano è necessario dimostrare

d'essere uomo libero e di buoni costumi per aspirare a varcare la porta del Tempio

massonico, per essere promosso Compagno d'Arte l'Apprendista Libero Muratore dev'essere in

grado di certificare d'aver ormai fatto il suo tempo, essendosi privato dell'influenza dei

metalli, e che il suo Tutore (il Secondo Sorvegliante) sia soddisfatto di lui per i

progressi acquisiti. Deve soprattutto aver dato prova di applicazione, di zelo e di ardore

nel Lavoro (v.) muratorio. Il C. ha diritto di parola, ha la simbolica età di cinque

anni, e cinque sono i colpi della batteria del suo grado. Il C. si dedica soprattutto allo

studio dei Doveri dell'uomo verso Dio, se stessi e l'Umanità. La sua parola di passo è

Shiboleth, e la sua parola sacra è "J", il nome della Colonna presso cui

lavora. Si trova sotto la guida, la tutela ed il controllo del primo Sorvegliante. Simbolo

peculiare del grado è la Stella fiammeggiante (v.), recante al centro la sigla

"G" e posta all'Oriente del Tempio massonico. Al termine del cerimoniale di

elevazione, il C. riceve dal Maestro Venerabile un nuovo Grembiule, decorato da due

rosette azzurre, in sostituzione di quello bianco da Apprendista. La forza del C. sta

nella partecipazione all'anima della Libera Muratoria. Dev'essere discreto, e deve astenersi dal tentare di spiegare agli Apprendisti quanto essi non sono ancora in grado di capire. Occorre astenersi dal trasmettere il nostro modo di vedere le cose che non abbiamo imparato a conoscere a fondo, e lasciare che ogni spirito si evolva senza pretendere che gli intelletti brucino le tappe della comprensione a loro necessarie. Il C. deve osservare scrupolosamente regole e leggi, comportandosi in modo da meritare d'essere portato come esempio agli Apprendisti. Nei loro riguardi deve dimostrarsi discreto, e mai dimenticare che l'iniziato che intenda insegnare, si accontenta di far riflettere, astenendosi sempre dal dogmatizzare. Quindi il suo metodo d'insegnamento consiste nel predicare con l'esempio. Il C. deve partecipare con scrupolosa assiduità ai Lavori della propria Officina. Come ricorda il segno d'ordine, in questo Grado si deve lavorare soprattutto con il cuore. Il secondo Grado massonico si sostanzierebbe nella piena estrinsecazione della nuova vita conquistata con l’iniziazione, nella sua espansione a stella entro la sfera d’azione della singola individualità, misurata dalla portata dell’irraggiamento sulfureo (v. O. Wirth). Al vertice dell’ascesa del C. sta l’intelletto radiante, che sempre si comunica ad ogni creatura, ma che chiede d’essere consapevolmente assunto come vettore dell’esistenza. È il Nous che deve guidare il Bios; perciò

massonicamente il grado di C. è di lavoro, di studio e di perseveranza. Esso prepara

all’ultima tappa del cammino iniziatico, che conduce alla Maestranza. Alchemicamente

il serpente mercuriale viene crocefisso, mentre l’aquila spicca il volo verso le

vette eccelse. Nel corso del rituale di elevazione al Grado di C., l'Apprendista deve

compiere cinque viaggi, ognuno avendo in dotazione strumenti diversi, dal Maglietto allo

Scalpello, dal Regolo al Compasso, dalla Cazzuola alla Squadra; in ciascun viaggio viene

confrontato con tematiche di studio di diversa natura, dai cinque sensi ai principali

ordini architettonici, dalle Arti Liberali ai cinque Grandi Iniziati. Nelle Obbedienze

nordiche invece l'Apprendista deve compiere tre viaggi, in ciascuno dei quali gli vengono

progressivamente presentati come simboli una spada, una corona d'alloro ed uno scrigno

colmo di monete d'oro: i significati sono ovvi, ed il candidato otterrà l'aumento di

salario dopo averli rifiutati con disprezzo. Sia il Rituale simbolico che quelli nordici

sono impregnati di significanze simboliche profonde, che debbono rappresentare motivi di

meditazione per ogni C., onde ricavarne motivi di speculazione a lui più congeniali,

ovvero quegli insegnamenti che, assimilati, lo condurranno sulla strada della Maestranza

Muratoria. Y (G.O.I.) La proposta di promozione del C. a

Maestro può essere fatta, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri, i

quali utilizzano a tal fine il Sacco delle Proposte tacite. Le promozioni vengono

deliberate dalla Loggia con votazione palese, su proposta motivata in Loggia di Terzo

Grado, a maggioranza semplice dei presenti. L'elevazione a Maestro, eseguita ritualmente,

ha luogo dopo il rilascio del Brevetto da parte del Gran Maestro. L'anzianità massonica

in Grado di C. e di Maestro si computa dalla data del rilascio del Brevetto (Art. 13 del

Regolamento dell'Ordine). V. anche Lavoro.

Compagno d'Arte: In Loggia è il

secondo Grado della gerarchia massonica. Come per il profano è necessario dimostrare

d'essere uomo libero e di buoni costumi per aspirare a varcare la porta del Tempio

massonico, per essere promosso Compagno d'Arte l'Apprendista Libero Muratore dev'essere in

grado di certificare d'aver ormai fatto il suo tempo, essendosi privato dell'influenza dei

metalli, e che il suo Tutore (il Secondo Sorvegliante) sia soddisfatto di lui per i

progressi acquisiti. Deve soprattutto aver dato prova di applicazione, di zelo e di ardore

nel Lavoro (v.) muratorio. Il C. ha diritto di parola, ha la simbolica età di cinque

anni, e cinque sono i colpi della batteria del suo grado. Il C. si dedica soprattutto allo

studio dei Doveri dell'uomo verso Dio, se stessi e l'Umanità. La sua parola di passo è

Shiboleth, e la sua parola sacra è "J", il nome della Colonna presso cui

lavora. Si trova sotto la guida, la tutela ed il controllo del primo Sorvegliante. Simbolo

peculiare del grado è la Stella fiammeggiante (v.), recante al centro la sigla

"G" e posta all'Oriente del Tempio massonico. Al termine del cerimoniale di

elevazione, il C. riceve dal Maestro Venerabile un nuovo Grembiule, decorato da due

rosette azzurre, in sostituzione di quello bianco da Apprendista. La forza del C. sta

nella partecipazione all'anima della Libera Muratoria. Dev'essere discreto, e deve astenersi dal tentare di spiegare agli Apprendisti quanto essi non sono ancora in grado di capire. Occorre astenersi dal trasmettere il nostro modo di vedere le cose che non abbiamo imparato a conoscere a fondo, e lasciare che ogni spirito si evolva senza pretendere che gli intelletti brucino le tappe della comprensione a loro necessarie. Il C. deve osservare scrupolosamente regole e leggi, comportandosi in modo da meritare d'essere portato come esempio agli Apprendisti. Nei loro riguardi deve dimostrarsi discreto, e mai dimenticare che l'iniziato che intenda insegnare, si accontenta di far riflettere, astenendosi sempre dal dogmatizzare. Quindi il suo metodo d'insegnamento consiste nel predicare con l'esempio. Il C. deve partecipare con scrupolosa assiduità ai Lavori della propria Officina. Come ricorda il segno d'ordine, in questo Grado si deve lavorare soprattutto con il cuore. Il secondo Grado massonico si sostanzierebbe nella piena estrinsecazione della nuova vita conquistata con l’iniziazione, nella sua espansione a stella entro la sfera d’azione della singola individualità, misurata dalla portata dell’irraggiamento sulfureo (v. O. Wirth). Al vertice dell’ascesa del C. sta l’intelletto radiante, che sempre si comunica ad ogni creatura, ma che chiede d’essere consapevolmente assunto come vettore dell’esistenza. È il Nous che deve guidare il Bios; perciò

massonicamente il grado di C. è di lavoro, di studio e di perseveranza. Esso prepara

all’ultima tappa del cammino iniziatico, che conduce alla Maestranza. Alchemicamente

il serpente mercuriale viene crocefisso, mentre l’aquila spicca il volo verso le

vette eccelse. Nel corso del rituale di elevazione al Grado di C., l'Apprendista deve

compiere cinque viaggi, ognuno avendo in dotazione strumenti diversi, dal Maglietto allo

Scalpello, dal Regolo al Compasso, dalla Cazzuola alla Squadra; in ciascun viaggio viene

confrontato con tematiche di studio di diversa natura, dai cinque sensi ai principali

ordini architettonici, dalle Arti Liberali ai cinque Grandi Iniziati. Nelle Obbedienze

nordiche invece l'Apprendista deve compiere tre viaggi, in ciascuno dei quali gli vengono

progressivamente presentati come simboli una spada, una corona d'alloro ed uno scrigno

colmo di monete d'oro: i significati sono ovvi, ed il candidato otterrà l'aumento di

salario dopo averli rifiutati con disprezzo. Sia il Rituale simbolico che quelli nordici

sono impregnati di significanze simboliche profonde, che debbono rappresentare motivi di

meditazione per ogni C., onde ricavarne motivi di speculazione a lui più congeniali,

ovvero quegli insegnamenti che, assimilati, lo condurranno sulla strada della Maestranza

Muratoria. Y (G.O.I.) La proposta di promozione del C. a

Maestro può essere fatta, oltre che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri, i

quali utilizzano a tal fine il Sacco delle Proposte tacite. Le promozioni vengono

deliberate dalla Loggia con votazione palese, su proposta motivata in Loggia di Terzo

Grado, a maggioranza semplice dei presenti. L'elevazione a Maestro, eseguita ritualmente,

ha luogo dopo il rilascio del Brevetto da parte del Gran Maestro. L'anzianità massonica

in Grado di C. e di Maestro si computa dalla data del rilascio del Brevetto (Art. 13 del

Regolamento dell'Ordine). V. anche Lavoro.

Colonne: Le due Colonne poste all'ingresso del Tempio massonico sono rappresentazioni

emblematiche dei principi della Forza e della Bellezza, e sono il simbolo della vita.

Quella posta a sinistra entrando è di stile dorico (o raramente gotico), sostiene un

globo terracqueo (ricorda la serietà e l'importanza dell'impegno assunto da ogni adepto)

e porta incisa la lettera "B", iniziale di Boaz, nome (secondo la

tradizione biblica) del proavo di Davide, principe e legislatore di Israele.

Simbolicamente rappresenta il principio attivo, l'elemento maschile e la Forza, attributo

del 2° Sorvegliante: è al suo fianco che si dispongono gli Apprendisti. La colonna

opposta è in stile ionico (o corinzio), sorregge tre o quattro melagrane semiaperte e

porta impressa la lettera "J", iniziale di Jachin (o Jakin), che nella

tradizione biblica è il nome del gran sacerdote che officiò l'inaugurazione del tempio

di Salomone. Simbolicamente rappresenta il principio passivo, l'elemento femminile e la

Bellezza, attributo del 1° Sorvegliante. È la colonna dei Compagni d'Arte. Le melagrane

sono oggetto di varie interpretazioni simboliche: ricordano la carità che racchiude tante

virtù, l'umiltà, la fecondità, la procreazione e la proliferazione. Inoltre sono

semiaperte, per cui se ne può scrutare l'interno, ricordando così l'introspezione (Gnose

te ipsum) richiesta al massone, nonché il compito affidatogli di ricerca della

Verità attraverso l'esoterismo. Viste congiuntamente, le C. rappresentano l'equilibrio

del dualismo nei termini opposti: Forza e stabilità, morte e vita, distruzione e

creazione, tenebre e luce, vizio e virtù. Tutto procede in un armonico bilanciamento di

coppie, e l'evoluzione procede grazie alle energie che operano in combinazione ed in

contrasto, che solo apparentemente sono tra loro in opposizione. Opportuno infine

ricordare che i nomi Boaz e Jachin contraddistinguono anche le colonne poste all'ingresso

del tempio di Re Salomone, come citato in I Re: 7, 21 nonché in. II Cronache:

3, 17.

Colonne: Le due Colonne poste all'ingresso del Tempio massonico sono rappresentazioni

emblematiche dei principi della Forza e della Bellezza, e sono il simbolo della vita.

Quella posta a sinistra entrando è di stile dorico (o raramente gotico), sostiene un

globo terracqueo (ricorda la serietà e l'importanza dell'impegno assunto da ogni adepto)

e porta incisa la lettera "B", iniziale di Boaz, nome (secondo la

tradizione biblica) del proavo di Davide, principe e legislatore di Israele.

Simbolicamente rappresenta il principio attivo, l'elemento maschile e la Forza, attributo

del 2° Sorvegliante: è al suo fianco che si dispongono gli Apprendisti. La colonna

opposta è in stile ionico (o corinzio), sorregge tre o quattro melagrane semiaperte e

porta impressa la lettera "J", iniziale di Jachin (o Jakin), che nella

tradizione biblica è il nome del gran sacerdote che officiò l'inaugurazione del tempio

di Salomone. Simbolicamente rappresenta il principio passivo, l'elemento femminile e la

Bellezza, attributo del 1° Sorvegliante. È la colonna dei Compagni d'Arte. Le melagrane

sono oggetto di varie interpretazioni simboliche: ricordano la carità che racchiude tante

virtù, l'umiltà, la fecondità, la procreazione e la proliferazione. Inoltre sono

semiaperte, per cui se ne può scrutare l'interno, ricordando così l'introspezione (Gnose

te ipsum) richiesta al massone, nonché il compito affidatogli di ricerca della

Verità attraverso l'esoterismo. Viste congiuntamente, le C. rappresentano l'equilibrio

del dualismo nei termini opposti: Forza e stabilità, morte e vita, distruzione e

creazione, tenebre e luce, vizio e virtù. Tutto procede in un armonico bilanciamento di

coppie, e l'evoluzione procede grazie alle energie che operano in combinazione ed in

contrasto, che solo apparentemente sono tra loro in opposizione. Opportuno infine

ricordare che i nomi Boaz e Jachin contraddistinguono anche le colonne poste all'ingresso

del tempio di Re Salomone, come citato in I Re: 7, 21 nonché in. II Cronache:

3, 17.