Bellezza: Qualità di ciò che è bello. Essendo la ricerca un lavoro da

Artisti,

ne consegue che la B. rappresenta una parte irrinunciabile nel cammino del

perfezionamento di noi stessi. L'Artista vive la B. in un continuo susseguirsi di passive

contemplazioni

e di attive risonanze,

come premio del proprio sforzo e come stimolo per la conquista armonica della propria

manifestazione.

Vivere in tal modo la B. rappresenta. per ogni ricercatore, un obiettivo da

raggiungere e da conquistare.

Anche la volontà di raggiungere la meta delle nostre ispirazioni deve essere vissuta

secondo la B. Per questi motivi il suo simbolo,

associato a tale modo di essere,

è rappresentato dalla "livella", strumento muratorio che serve per controllare l'equilibrio dell'orizzontalità. È lo strumento raffigurato da Venere, che la tradizione affida al 1° Sorvegliante, il quale sovrintende alla colonna "J" dei Compagni d'Arte.

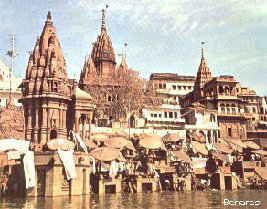

Benares:

Importante città (oltre 700.000 abitanti) dell'India

nord-occidentale, nell'Uttar Pradesh, sulla sponda sinistra di un'ansa del

Gange. La sua fama è legata al fatto di essere la città santa dell'induismo,

uno dei più noti luoghi di pellegrinaggio religioso del mondo. Lungo la riva

del fiume si allungano per circa otto chilometri i ghat,

le scalinate, che contano fino a 40 gradini, sulle quali si infittisce la folla

dei pellegrini che compiono le loro abluzioni (v.) nelle acque considerate

sacre. Qui vengono disperse le ceneri dei defunti. Chi muore lungo la riva

destra (quella sinistra è considerata infausta) gode del privilegio di essere

cremato sul cosiddetto «scalmo

dell'orecchio di Shiva» (ghat di Manikarnika).

Si calcola che ogni anno oltre un milione di persone affluiscano a B. La città

conta oltre 1500 templi, fra i quali famosi sono la moschea di Awrangzeb

(1669), il Bisheshwar o tempio

d'Oro, eretto nel 1777 e noto per la sua cupola ricoperta di piastre di rame

dorato, ed il tempio Durga, dedicato e

riservato alle scimmie, innalzato nel corso del ‘600. Infine B. vanta il

collegio sanscrito, fondato nel 1791, l'università indù, fondata nel 1916, e

numerose scuole dove viene insegnata la tradizione vedica (v.) ed induista (v.).

Lo stesso Buddha (v.) avrebbe avviato la sua predicazione nelle immediate

vicinanze di B., a Sarmath.

Benares:

Importante città (oltre 700.000 abitanti) dell'India

nord-occidentale, nell'Uttar Pradesh, sulla sponda sinistra di un'ansa del

Gange. La sua fama è legata al fatto di essere la città santa dell'induismo,

uno dei più noti luoghi di pellegrinaggio religioso del mondo. Lungo la riva

del fiume si allungano per circa otto chilometri i ghat,

le scalinate, che contano fino a 40 gradini, sulle quali si infittisce la folla

dei pellegrini che compiono le loro abluzioni (v.) nelle acque considerate

sacre. Qui vengono disperse le ceneri dei defunti. Chi muore lungo la riva

destra (quella sinistra è considerata infausta) gode del privilegio di essere

cremato sul cosiddetto «scalmo

dell'orecchio di Shiva» (ghat di Manikarnika).

Si calcola che ogni anno oltre un milione di persone affluiscano a B. La città

conta oltre 1500 templi, fra i quali famosi sono la moschea di Awrangzeb

(1669), il Bisheshwar o tempio

d'Oro, eretto nel 1777 e noto per la sua cupola ricoperta di piastre di rame

dorato, ed il tempio Durga, dedicato e

riservato alle scimmie, innalzato nel corso del ‘600. Infine B. vanta il

collegio sanscrito, fondato nel 1791, l'università indù, fondata nel 1916, e

numerose scuole dove viene insegnata la tradizione vedica (v.) ed induista (v.).

Lo stesso Buddha (v.) avrebbe avviato la sua predicazione nelle immediate

vicinanze di B., a Sarmath.

Benda: Di colore nero, copre gli occhi dell’iniziando al Grado di Apprendista (v.), al quale il Maestro Venerabile rivolge queste parole: "La B. che copre i vostri occhi è il simbolo

delle tenebre nelle quali si trova l’uomo dominato dalle passioni, ed immerso

nll’ignoranza e nella superstizione. La Libera Muratoria potrà aiutarvi a sciogliere

codesta B., ma prima voi dovete dimostrarci la vostra buona volontà rispondendo alle

domande che vi rivolgerò ,,,". La B. è quindi il simbolo dell’ignoranza

che rende il neofita incapace di capire e di muoversi in un ambiente caratterizzato dal

simbolismo, qual è appunto il Tempio massonico.

Benedettine:

Impossibile stabilire

quando la regola di San Benedetto, redatta soltanto per gli uomini, fu adottata

anche da donne desiderose della perfezione cristiana, le quali adottarono a

patrona la sorella di del santo, ovvero Santa Scolastica. Fra i monasteri di B.

sorti in Italia ricordiamo: San Aureliano a Pavia (714), San Salvatore e Santa

Giulia a Brescia (753), San Vittore a Meda e santa Maria in Valle a Cividale del

Friuli (VIII secolo). Varie congregazioni femminili hanno scelto la regola ed il

nome di San Benedetto: ·

B. di Leopoli (di rito armeno, XVII secolo); ·

B. di nostra Signora della Provvidenza

(Pavia, 1826); ·

B. di Santa Geltrude (Yankton, USA, 1850); ·

B. della divina Provvidenza (Voghera,

1855); ·

B. missionarie di Tutzing (Reichenbach, 1885).

Benedettini:

Monaci professanti la

regola redatta in latino popolare nella prima metà del VI secolo da San

Benedetto da Norcia. Tale regola è

composta da un prologo, 72 capitoli ed un breve epilogo, e si ispira a

precedenti regole religiose, in particolare alla regola di San Basilio, senza

mai indulgere a forme di ascetismo troppo severo. Essa tende a procurare la

gloria di Dio sulla terra attraverso la santificazione del monaco, che si compie

attuando la disciplina interna, l'abnegazione e l'obbedienza. Il convento è

una famiglia in cui l'abate è il padre, ed i cui membri sono uniti dagli

stretti vincoli del rispetto che i giovani devono agli anziani, e dell'affetto

che gli anziani concedono ai giovani. Il «cenobio»

forma una comunità autonoma ed autosufficiente, i cui membri non possiedono

nulla in proprio, sono separati dal mondo attraverso la clausura, ma conservano

con esso il legame dell'ospitalità verso tutti. I monaci sono tenuti a

cantare in comune le lodi di Dio in date ore del giorno e della notte, sono

obbligati alla lettura ed al lavoro manuale (ora

et labora), si impegnano con il voto di stabilità a non lasciare mai il

monastero, devono obbedire interamente all'abate, eletto da loro stessi e che

interpreta per loro le minuziose prescrizioni della regola. L'abate è

coadiuvato da altri superiori (priore,

cellerario, decani) i quali dipendono da lui, ed insieme dal consiglio degli

anziani. L'istituzione del monachismo (v.) benedettino risale alla fondazione

dell'abbazia di Montecassino da parte di San Benedetto, ed alla prima

redazione della regola (529). Nonostante la distruzione dell'abbazia (detta

l'Arce) da parte dei Longobardi poco

dopo la morte del fondatore, la regola dei B. si propagò rapidamente. San

Gregorio Magno inviò missionari in Inghilterra ed in Germania che ne diffusero

la conoscenza. Dapprima combinata con la regola di San Colombano o con altre

ancora, finì per sostituirle tutte integralmente. Le grandi tappe di questo

successo sono rappresentate dal sinodo di Lestines (743) e dal celebre

capitolare emanato ad Aquisgrana (817) da san Benedetto d'Aniane che, con la

collaborazione di Ludovico il Pio, codificava le norme comuni monastiche per

l'intero Impero. L'Oordine dei B., giunto alla sua massima espansione,

svolse nel Medioevo un ruolo importantissimo: le abbazie, spesso molto ricche,

furono contemporaneamente centri di vita religiosa e vere potenze politiche. Nel

X secolo, con l'avvento del feudalesimo, i monasteri divennero proprietà dei

signori, che ne fecero sedi delle corti, vi installarono degli abati laici,

mentre i monaci, costretti ad un'esistenza precaria, abbandonavano

l'osservanza. Nel contempo i Saraceni, attratti dalle ricchezze delle abbazie,

le saccheggiavano e le distruggevano. Così, tra le altre, San Vincenzo al

Volturno (881) dove furono uccisi 500 monaci, Montecassino (883), Farfa, e

Subiaco. In molte regioni la vita monastica era pressoché spenta. La riforma di

Cluny in Borgogna (910) salvò il monachismo dei B, ma al prezzo di una duplice

deviazione dalla regola originale: centralizzazione dell'autorità ed

ordinamento sacerdotale della maggior parte dei monaci. Il benefico influsso di

Cluny (Ordo cluniacensis) fu immenso,

e si estese a tutta la Chiesa. Con la bolla Summi

Magistri (1336) papa Benedetto XII distribuì tutti i monasteri in 36

province, ma i torbidi politici e lo scisma d'Occidente impedirono

l'attuazione di tale riforma. Nel XVI secolo il concilio di Trento avviò la

riforma definitiva dell'Ordine, ordinando la federazione delle abbazie in

Congregazioni, che però doveva realizzarsi con estrema lentezza. Ogni

Congregazione ha a capo un abate, avente alcune delle attribuzioni dei superiori

generali degli attuali Ordini religiosi (Codice Diritto Canonico 408, 501, 510 e

655), e dipende direttamente dalla Sede Apostolica. Leone XIII spinse

intensamente le Congregazioni a raggiungere un'intesa fra loro, e nacque così

(1893) una Congregazione fraterna, presieduta da un abate primate, salva però

sempre l'autonomia di ciascuna Congregazione. L'abate primate viene eletto

ogni dodici anni da tutti gli abati della Confederazione, risiede a Roma nel

Collegio di Sant'Anselmo sull'Aventino, e rappresenta il vincolo di

congiunzione tra le varie Congregazioni, che rappresenta presso la Santa Sede

per gli affari comuni. Le Congregazioni che costituiscono la Confederazione sono

oggi quindici, ovvero: ·

la cassinese (con le abbazie di Montecassino, San Paolo fuori le Mura, Cava dei

Tirreni e Farfa); ·

d'Inghilterra; ·

d'Ungheria; ·

della Svizzera (con l'abbazia di Einsiedeln); ·

di Baviera; ·

del Brasile; ·

di Francia (con l'abbazia di Solesmes); ·

americano-cassinese; ·

di Beuron; ·

americano-elvetica; ·

della primitiva osservanza (con i monasteri di Santa Scolastica e del Sacro

Speco di Subiaco); ·

d'Austria; ·

di Sank Ottilien (Santa Ottilia); ·

del Belgio e ·

boema. A Roma la Confederazione ha il Collegio teologico internazionale di

Sant'Anselmo e la badia di San Girolamo, eretta appositamente dalla Santa Sede

affidando ai B. la revisione della Vulgata (v.). Dall'Ordine dei B. derivano i

Camaldolesi, gli Olivetani, i Silvestrini ed i Vallombrosani.

Benedetto

da Norcia: Santo,

fondatore dell'Ordine benedettino (Norcia 480 – Montecassino, 21.3.547). Le

poche notizie che lo riguardano provengono dal II libro dei dialoghi De vita et miraculis patruum italicorum, di San Gregorio Magno (v.). Nato da nobile famiglia di Norcia, fu

mandato a 16 anni a Roma, per completare gli studi. Verso il 500 lasciò la città,

e si ritirò nella zona rocciosa ed impervia di Subiaco, dove iniziò una severa

vita eremitica, aiutato materialmente ed anche spiritualmente da un monaco di

nome Romano. Dopo tre anni venne richiesto come superiore da un gruppo di monaci

a Vicovaro. B. accettò, ma li lasciò presto a causa della resistenza ad una

riforma. Altri giovani vennero presto da lui, eleggendolo loro superiore e

maestro. B. li sistemò in dodici monasteri della zona di Subiaco, secondo il

sistema instaurato due secoli prima in Egitto da San Pacomio. Dopo circa

trent'anni la subdola ostilità di un prete subiacense, di nome Fiorenzo, lo

indusse a trasferirsi in altra sede. Si stabilì sul monte di Cassino (529),

dove era un tempio di Apollo che B. distrusse per costruire due oratori: uno

dedicato a San Giovanni Battista ed uno a San Martino di Tours, divulgatore del

monachesimo nelle Gallie. Nelle vicinanze eresse il monastero femminile diretto

dalla sorella Scolastica. Negli anni seguenti B. edificò il monastero, di cui

fu architetto, direttore dei lavori e lavoratore egli stesso. Nel contempo

perfezionava la Regola, che divenne

autentico codice della vita cenobitica (Regola

benedettina). B. divide i monaci in eremiti e cenobiti, o monaci

propriamente detti, cioè viventi in comune (nel cenobio). La regola è valida per i cenobiti, che vivono sotto un

superiore unico, detto abate. Caratteristica della Regola è che si rivolge ad

un solo monaco. Si sa che B. mandò (539) alcuni discepoli a fondare il

monastero di Santo Stefano in Montanis, a Terracina, ma non si sa se ne abbia

fondati altri. Fra i personaggi recatisi in visita a Montecassino, nel 542 vi fu

anche Totila, re dei Longobardi. Nell'iconografia B. è rappresentato con

l'abito monacale, con il libro della Regola, il calice ed un crocifisso od una

verga nelle mani. Papa Pio XII lo proclamò patrono d'Europa.

Benedetto

da Norcia: Santo,

fondatore dell'Ordine benedettino (Norcia 480 – Montecassino, 21.3.547). Le

poche notizie che lo riguardano provengono dal II libro dei dialoghi De vita et miraculis patruum italicorum, di San Gregorio Magno (v.). Nato da nobile famiglia di Norcia, fu

mandato a 16 anni a Roma, per completare gli studi. Verso il 500 lasciò la città,

e si ritirò nella zona rocciosa ed impervia di Subiaco, dove iniziò una severa

vita eremitica, aiutato materialmente ed anche spiritualmente da un monaco di

nome Romano. Dopo tre anni venne richiesto come superiore da un gruppo di monaci

a Vicovaro. B. accettò, ma li lasciò presto a causa della resistenza ad una

riforma. Altri giovani vennero presto da lui, eleggendolo loro superiore e

maestro. B. li sistemò in dodici monasteri della zona di Subiaco, secondo il

sistema instaurato due secoli prima in Egitto da San Pacomio. Dopo circa

trent'anni la subdola ostilità di un prete subiacense, di nome Fiorenzo, lo

indusse a trasferirsi in altra sede. Si stabilì sul monte di Cassino (529),

dove era un tempio di Apollo che B. distrusse per costruire due oratori: uno

dedicato a San Giovanni Battista ed uno a San Martino di Tours, divulgatore del

monachesimo nelle Gallie. Nelle vicinanze eresse il monastero femminile diretto

dalla sorella Scolastica. Negli anni seguenti B. edificò il monastero, di cui

fu architetto, direttore dei lavori e lavoratore egli stesso. Nel contempo

perfezionava la Regola, che divenne

autentico codice della vita cenobitica (Regola

benedettina). B. divide i monaci in eremiti e cenobiti, o monaci

propriamente detti, cioè viventi in comune (nel cenobio). La regola è valida per i cenobiti, che vivono sotto un

superiore unico, detto abate. Caratteristica della Regola è che si rivolge ad

un solo monaco. Si sa che B. mandò (539) alcuni discepoli a fondare il

monastero di Santo Stefano in Montanis, a Terracina, ma non si sa se ne abbia

fondati altri. Fra i personaggi recatisi in visita a Montecassino, nel 542 vi fu

anche Totila, re dei Longobardi. Nell'iconografia B. è rappresentato con

l'abito monacale, con il libro della Regola, il calice ed un crocifisso od una

verga nelle mani. Papa Pio XII lo proclamò patrono d'Europa.

Berenice: Moglie e sorella di Tolomeo Evergète, re dell'Egitto, è notissima nella poesia greca e latina per l'offerta della sua mirabile chioma fatta a Venere, affinché il marito tornasse vittorioso dalla guerra. Tolomèo vide felicemente esaudito il voto dell'amorosa moglie, ma la chioma, recisa e sospesa all'altare della dea, il giorno successivo non fu più ritrovata. Un indovino riferì che Venere l'aveva voluta consacrare nel cielo, convertendola in una costellazione formata da sette stelle, che avrebbe così eternato la chioma di B. Questa fu cantata in greco da Callimaco, tradotta in latino da Catullo, ed in italiano da Giacomo Leopardi.

Bermuda: Arcipelago dell’Atlantico settentrionale, formato da circa 360 isolotti , così chiamato dal nome del navigatore spagnolo J. Bermudéz che le scoprì nel corso del XVI secolo. Colonia britannica sin dal 1611, l’arcipelago è oggi semiautonomo, retto da un governatore residente nella capitale, Hamilton, nella Gran B. Teatro di strani fenomeni, storicamente registrati a partire dal 1492, e culminati con svariati incidenti e sparizioni nel corso del secondo dopoguerra, fa parte dei misteri rimasti insoluti, noti come il maledetto Triangolo

delle B. (v.).

Bernardo di Chiaravalle: Santo e dottore della Chiesa, chiamato Doctor melliflus, egli nasceva da

famiglia aristocratica. (Fontaines lès Dijon, Borgogna, 1090 - Clairvaux, 20.8.1153). Nel

1112 entrò come religioso nel monastero di Citeaux. Inviato nel 1115 dall’abate a

fondare l’abbazia di Clairvaux, nello Champagne, ne fu il primo abate, e tale rimase

per 38 anni. Dopo inizi molto contrastati, il successo della fondazione fu prodigioso.

Chiaravalle si sviluppò fino ad avere settecento monaci e centosessanta monasteri

aggregati. Nel 1118 veniva redatta la "Carta della carità", statuto

fondamentale dell’Ordine cistercense, confermata (1119) da papa Callisto II. B. ne

difese l’austerità contro le critiche dei cluniacensi (Apologia ad Guilelmum, abate

di St. Thierry). Nel 1128 B. iniziò la sua attività pubblica difendendo

l’arcivescovo di Parigi contro Luigi il Grosso: Appoggiò Ugo di Payns, fondatore

dell’Ordine dei Templari di cui redasse la regola statutaria, e lo fece riconoscere

ufficialmente al Concilio di Troyes (1128). Alla morte di Onorio II furono eletti due

successori, e B. si schierò decisamente per Innocenzo II contro Anacleto, e fu a lui che

Innocenzo dovette il suo successo. Da allora l’influenza di B. sui concili della

corte papale divenne sempre più forte. Al Concilio di Sens (1140) ottenne la condanna di

Abelardo per alcune sue proposizioni che intaccavano l’unità della fede. Con eguale

energia difese i diritti politici e materiali della Chiesa, combattendo accanitamente

Arnaldo da Brescia e la rivoluzione di Roma (1144). Predicò assiduamente la II Crociata

(1146), perciò l’insuccesso della spedizione gli venne rinfacciato. Oltre che uomo

di elevata santità, B. fu il più grande manovratore di uomini del suo tempo, rivelandosi

sempre accanito conservatore strettamente legato all’ordine feudale. Fu canonizzato

da Alessandro III nel 1173; proclamato dottore della Chiesa nel 1830. Papi, imperatori e

condottieri lo ossequiarono, temendone i ripetuti strali lanciati contro i nemici della

Chiesa. Era uso intrattenere una fitta corrispondenza con tutti i grandi dell’epoca.

Fu definito il grande Mistico cistercense, l’Uomo di Dio, per la dolcezza e la

persuasione che lo distinguevano, per il Sacro Fuoco celestiale che emanava dalla

sua persona e dalle sue ispirate parole. Il fervore delle sue prediche trascinava chiunque

l’ascoltasse, in particolar modo allorché reclutava uomini e ragazzi per le Crociate

in Terrasanta. Si dice che le madri nascondessero i loro figli al suo passaggio, temendo

lo straordinario potere d’attrazione di cui era dotato. Grande taumaturgo, incuteva

rispetto ed ossequio anche in Vescovi e potenti Abati, com’erano quelli di Cluny e di

Saint Denis. Era solito sostenere che "tutte le questioni di Dio sono mie, e nulla

di quel che lo riguarda mi è estraneo". In teologia B. non ha un proprio sistema. Egli è un contemplativo, ed il suo misticismo è contrario sia al razionalismo della scuola di Abelardo quanto all’ortodossia meccanica della scolastica. Egli ammette tre gradini per innalzarsi a Dio: la vita pratica, la vita contemplativa e la vita estatica. È sempre stato un appassionato sostenitore del culto della Madonna, di cui celebra anzitutto la maternità divina. Avversario accanito di tutti i nemici della Chiesa, sia come potenza spirituale sia come potenza politica, B. continuò fino alla morte a denunciare tutti gli abusi che la mettevano in pericolo, e fu severissimo anche col papa Eugenio III, che era stato suo discepolo. Accettò esplicitamente il simbolo delle "due spade", di cui una, quella spirituale, è tutta la Chiesa;

l’altra, la temporale, dev’essere usata dai poteri civili, ma con una certa

sorveglianza ed autorità da parte della Chiesa. Fra le sue opere dogmatiche, la più

matura è certamente De consideratione (5 libri), dedicata ad Eugenio III, e che è

il manuale di un papa perfetto (1149-53). De diligendo Deo (1126) è la risposta

alla domanda perché si deve amare Dio. Adversus Abaelardun è una sintesi della

lunga polemica contro il suo avversario. Rimangono di B. 340 prediche, poesie e testi

liturgici. Nell’iconografia il santo, raffigurato con l’abito bianco del suo

Ordine, è solitamente accompagnato da vari attributi emblematici, come il cane bianco, lo

sciame d’api, il demonio incatenato, gli Strumenti della passione di Cristo sul

petto, e la mitra appoggiata a terra. Importanti i dipinti ispirati alla sua figura,

eseguiti da Filippo Lippi (Cook, Richmond), dal Perugino (Monaco), dal Correggio

(cattedrale di Parma) e da Sebastiano del Piombo (Vaticano).

Bes: La radice del nome si collega alla fiamma ed all'immagine segreta della divinità egizia. Nano o pigmeo, questo piccolo stregone nero indossa un'alta acconciatura di piume, un serpente come cintura, e tiene tra le mani un coltello tagliente ed il segno indicante protezione. Appare nel Medio Regno nel pantheon faraonico, occupando una posizione sempre più importante. In origine B. era un dio guerriero, protettore di Ra e del Faraone. La sua magia è apotropaica (v.), e la sua bruttezza allontana le forze malefiche. Musico e danzatore, B. placa gli dei suonando l'arpa, il tamburello ed il timpano. Incarna i piaceri dell'amore, e le cortigiane ornano le loro cosce con un tatuaggio che lo riproduce. Egli stimola le capacità riproduttive e veglia sui neonati. Neter (v.) oracolo, esperto oniromante, la sua immagine ornava spesso le testate dei letti. In epoca greco-romana, divenne un dio panteo e protettore, dal corpo costellato di occhi, con un triplo volto e due paia di ali. Secondo il linguaggio geroglifico B. significa anche nascere ed essere iniziato.

Betilo: Termine derivato dall’ebraico Bet’-el, casa di Dio, identificante la pietra sacra

considerata dai Semiti dimora di una divinità, e spesso identificata con Dio stesso. B.

era anche la casa, costruita con legno di cedro, che si riteneva dimora del dio della

tempesta e della guerra. A Roma, con l’introduzione del culto del dio Sole, fu

portato il B. del dio di Emesa,. Molte divinità dell’Arabia preislamica avevano il

loro B., ed è a tale tradizione religiosa che si collega la venerazione del mondo

islamico per la Ka’Ba (v.), la famosa "Pietra Nera", di

probabile natura meteoritica, incastrata in un cubo litico e venerata nel Santuario della

Mecca.

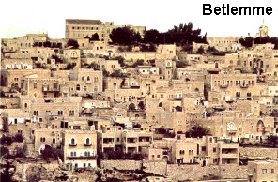

Betlemme:

Cittadina della Giordania (circa 30.000 abitanti), nella

provincia di El Quds, ad otto chilometri da Gerusalemme, il cui nome deriva

dall'ebraico col significato di Casa del

dio Lahmu, o Casa del pane.

Situata sui monti della Giudea, è sviluppata su due colline poste a 777 metri

d'altezza (1267 m. sopra il Mar Morto). B. è nominata nella Bibbia per la

prima volta a proposito della morte di Rachele (Genesi

35, 19; 48, 7), ma la sua fama nell'antica Israele proviene dall'essere

stata la patria di Davide (Ruth 4,

17-22), che fu unto re da Samuele (1 Re

15, 13), per cui è anche chiamata città di Davide (1 Re 20, 6; Luca 2, 4). Ai

tempi della nascita di Gesù, avvenuta secondo la profezia di Michea

(5, 1-2), era ridotta alle dimensioni di una piccola borgata (Matteo

2, 1; 5; Luca 2, 1-6; 15; Giovanni

7, 42). Il papa Pasquale II elevava B. a sede vescovile (1110), ma la città,

occupata dal Saladino nel 1187, decadde per poi diventare un povero villaggio.

Oggi vi si ammira la grandiosa basilica a cinque navate dedicata alla Natività,

edificata da Giustiniano (VI secolo) su una precedente basilica eretta da

Costantino (333) e distrutta da un incendio durante la rivolta dei Samaritani

(521-30). La basilica, del cui splendido rivestimento musivo del XII secolo

restano soltanto pochi frammenti, venne restaurata nel 1671 ed ancora nel 1842.

Nei dintorni, a Bir el-Qutt ed a Siyar el-Ganam, sono stati scavati e riportati alla luce due

monasteri del V-VII secolo, mentre quello di San Saba e la basilica di San

Teodoro, entrambi del V secolo, sono stati ricostruiti rispettivamente nel 1834

e nel 1952.

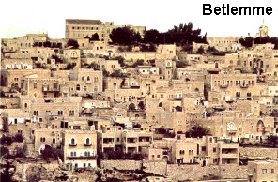

Betlemme:

Cittadina della Giordania (circa 30.000 abitanti), nella

provincia di El Quds, ad otto chilometri da Gerusalemme, il cui nome deriva

dall'ebraico col significato di Casa del

dio Lahmu, o Casa del pane.

Situata sui monti della Giudea, è sviluppata su due colline poste a 777 metri

d'altezza (1267 m. sopra il Mar Morto). B. è nominata nella Bibbia per la

prima volta a proposito della morte di Rachele (Genesi

35, 19; 48, 7), ma la sua fama nell'antica Israele proviene dall'essere

stata la patria di Davide (Ruth 4,

17-22), che fu unto re da Samuele (1 Re

15, 13), per cui è anche chiamata città di Davide (1 Re 20, 6; Luca 2, 4). Ai

tempi della nascita di Gesù, avvenuta secondo la profezia di Michea

(5, 1-2), era ridotta alle dimensioni di una piccola borgata (Matteo

2, 1; 5; Luca 2, 1-6; 15; Giovanni

7, 42). Il papa Pasquale II elevava B. a sede vescovile (1110), ma la città,

occupata dal Saladino nel 1187, decadde per poi diventare un povero villaggio.

Oggi vi si ammira la grandiosa basilica a cinque navate dedicata alla Natività,

edificata da Giustiniano (VI secolo) su una precedente basilica eretta da

Costantino (333) e distrutta da un incendio durante la rivolta dei Samaritani

(521-30). La basilica, del cui splendido rivestimento musivo del XII secolo

restano soltanto pochi frammenti, venne restaurata nel 1671 ed ancora nel 1842.

Nei dintorni, a Bir el-Qutt ed a Siyar el-Ganam, sono stati scavati e riportati alla luce due

monasteri del V-VII secolo, mentre quello di San Saba e la basilica di San

Teodoro, entrambi del V secolo, sono stati ricostruiti rispettivamente nel 1834

e nel 1952.

Bhagavad-gita: Detta anche Gitopanisad. Termine sanscrito che significa Canto del Beato. È così denominata la parte didascalico-speculativa del VI libro del Mahabharata, il monumentale poema

epico indiano. La B. comprende 18 canti, su un complessivo di 700 strofe. Nell'ambito

indiano è sicuramente uno dei testi più popolari e venerati. Il suo assunto è

sintetizzabile nel richiamo all'imperativo del dovere, al di là anche della compassione,

l'esaltazione della fede più ardente nell'aiuto divino, ed il distacco dai frutti

dell'azione. I concetti in parola sono espressi in un dialogo, svoltosi prima di una

battaglia, fra l'auriga Krsna, incarnazione del dio Visnù, e l'eroe Pandava Arjuna,

terrorizzato all'idea di combattere contro i suoi simili. Il dio lo calma con parole

illuminate, esortandolo al dovere ed alla fede.

Bhakti: Termine sanscrito dal significato di devozione a Dio, identifica la via (marga) che conduce

alla liberazione dalle catene dell’esistenza ed all’identificazione con

l’Assoluto, mediante l’adorazione della divinità, anzi di un Dio particolare.

In quanto cammino ben identificato, la baktimarga si distingue, senza contrapporsi,

né alla karmamarga (via delle opere buone) né alla manamarga (via della

conoscenza). Testo fondamentale della B. è la Bhagavadgita (v.), in cui si

sanziona l’efficacia dell’abbandono di Dio, quale che sia il bilancio dei meriti

e dei demeriti. L’atteggiamento baktico è diffuso soprattutto in ambienti visnuiti,

ma è presente anche tra gli sivaiti (v. Induismo). Fondamentalmente indica l’uomo

che riesce a trovare la via diretta per congiungersi con l’Ente Supremo, via che può

manifestarsi in cinque modi diversi:

· 1) Relazione neutra;

· 2) Relazione verso il maestro;

· 3)

Relazione d’amicizia;

· 4) Relazione del padre verso il

figlio;

· 5) Relazione d’amore.

Bhiksu:

Termine sanscrito dal significato di religioso mendicante,

nell'induismo è il nome dato al brahmano (v.) nell'ultimo periodo della sua

vita religiosa, quand'è esempio di virtù per tutti i fedeli. Nel buddhismo

(v.) invece venivano chiamati B. indistintamente tutti i monaci.

Bianco: Colore assunto da quelle sostanze che nell’interazione fra energia (luce) e materia respingono tutte le radiazioni dello spettro visibile. Quindi è costituito dalla miscela di tutti i coloro dello spettro. Il B. è simbolo di purezza, di perfezione, della saggezza, dello spirito e della buona volontà. È anche il colore della Grazia e della Trasfigurazione. Nel Nuovo Testamento si legge: "Sei giorni dopo Gesù prese a parte Pietro, Giacomo e

Giovanni, e li condusse soli sopra un alto monte, ove si trasfigurò davanti a loro. Le

sue vesti divennero risplendenti e così candide qual nessun tintore della terra potrebbe

farle (Marco 9, 2-5).

Bibbia: Termine identificante la collezione delle Sacre Scritture (Antico e Nuovo

Testamento), nelle quali i libri dell'Antico Testamento sono comuni agli Ebrei ed ai

Cristiani. Y (Massoneria) Nel mondo cristiano la B. è

considerata come il "Libro della Legge Sacra" (v.), parte indispensabile

dell'attrezzatura di ogni Loggia massonica regolare. Viene usata solo nelle logge

cristiane, sostituita dal Corano nelle logge islamiche, dai Veda in quelle braminiche, dal

Pentateuco nelle logge ebraiche, ecc. In alcune Logge aventi membri di religioni diverse,

viene impiegato un libro bianco, non scritto, od un volume con scritture confuse e senza

senso alcuno, per cui ognuno vi possa leggere quanto intimamente considera per lui Sacro.

Molti scrittori massonici sostengono che la B. non costituisce la base della Libera

Muratoria, rappresentata invece dalla Cabala, dall'Alchimia o dall'Ermetismo, tutte

dottrine medioevali queste di tipo mistico e magico. In particolare la Cabala è

considerata da Albert Pike (1809-1901), grande esponente dell'Obbedienza

statunitense, la fonte basilare dei credo massonici e l'unica vera guida per la ricerca

della Luce. Egli scrisse un compendio del credo massonico, che collega l'Istituzione

all'Induismo, al Buddismo, al Zoroastrismo, e ad altre religioni. In conclusione si può

dire che la Massoneria, non avendo mai sostenuto che si debba credere nella B., non vi

adegua le proprie convinzioni, ma al contrario adatta la B. alle sue convinzioni. Essa

richiede comunque ai suoi adepti di giurare od almeno di promettere solennemente sul Libro

più Santo che conosca, cosicché si sentano impegnati al massimo rispetto ed

all'applicazione coerente di tutti i principi etici appresi attraverso l’iniziazione

ed il successivo insegnamento muratorio. La figura riporta una pagina della Sacra Bibbia

detta di Borso d’Este, del Crivelli, prodotta artigianalmente nel corso del XV

secolo, arricchita con artistiche decorazioni e scritte dipinte a mano, attualmente

conservata in Modena presso la famosa Biblioteca Estense.

Bilancia: La B. era collegata alla dea latina della giustizia, Temi, collocata in cielo da Giove dopo averla violata. Tale dea era appunto raffigurata con una bilancia in mano ed una benda sugli occhi. Nelle tavolette caldee era chiamata Rim, bilancia, o Zibanitu, le

pinze. Nell'antico Egitto si adorava la dea Maat (v.), figlia di Ra (il

sole) e sposa di Thot, la garante della giustizia, della verità e dell'ordine cosmico. La religione cristiana evidenzia la bilancia con la quale l'arcangelo Michele pesa le anime. È il settimo segno dello Zodiaco (v.), la costellazione in cui si trova il sole dal 21 settembre al 21 ottobre, e fa parte dell'elemento Aria. I nati in questo segno hanno charme e garbo, specie nel chiedere e nel porgere le cose. Sono dotati del senso dell'armonia, unito al bisogno intenso di serenità, di svago e di tranquillità. Decisamente intuitivi, un pò pigri, amano suggerire e consigliare; e sono dotati di notevoli capacità analitiche, che mettono volentieri a disposizione degli altri, con spontanea generosità. Sono autosufficienti ma amanti della compagnia, accettano il compromesso, e sanno essere diplomatici. Spesso si preoccupano senza serie motivazioni, e cadono vittime della depressione. Amano i complimenti e le comodità, e sono portati a circondarsi di oggetti spesso costosi. Sono di morale piuttosto elastica. Se contrariati sono portati a violente e squilibrate reazioni. Sanno destreggiarsi in ogni modo, e le loro innata cortesia favoriscono rapporti e successi. Ricercano un equilibrio interiore come meta ideale. Fondamentalmente ottimisti, aspirano alla giustizia, alla chiarezza dei rapporti ed all’armonia. Nella vita amano appoggiarsi agli altri e battersi il meno possibile. Facilitati dalla diplomazia, perdonano volentieri gli sgarbi e dimenticano facilmente le cose sgradevoli: questo atteggiamento si integra perfettamente nel loro bisogno di pace e di armonia. Vivono l’amore con uno sfondo di insicurezza, e poiché tendono a ripiegarsi su sé stessi, oscillano sempre nella ricerca del rapporto profondo. Hanno vita sessuale imbrogliata ed incerta, passano da periodi di grande carica ad altri caratterizzati da indifferenza. Il loro modo di amare è instabile, soggetto a molte fluttuazioni. Odiano annoiarsi, per cui cercano nell’amore l’erotismo, restano molto delicati nel loro modo di esprimere i sentimenti, ma se respinti od incompresi si chiudono diventando freddissimi. Sono persone capaci di donare e di dedizione quasi totale, anche se incostante. Amano i flirt e, attraverso questi, si legano poi molto seriamente. Sono dotati di fascino che sanno sfruttare molto bene. Le donne sono dotate di fascino particolare, ed hanno successo perché emanano una dolcezza fuori del comune. Amano essere protette, adulate e coccolate, e sono molto sensuali. Ottime madri, si interessano con intelligenza e grande tenerezza ai figli. Nell’infanzia sono buoni, un pò pigri, dolci, ubbidienti, molto gelosi, amano gli animali e cercano amicizie. A scuola si applicano il minimo indispensabile, sanno conquistarsi gli insegnanti, ma si ribellano duramente allorché subiscono un’ingiustizia. Hanno bisogno di chiarezza e di continuità nel comportamento, per cui si affidano con fiducia all’insegnante. In Massoneria

il suo glifo (d ), di norma dipinto in giallo, si trova

riprodotto sulla parete occidentale del Gabinetto di Riflessione (v.).

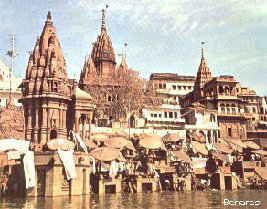

Benares:

Importante città (oltre 700.000 abitanti) dell'India

nord-occidentale, nell'Uttar Pradesh, sulla sponda sinistra di un'ansa del

Gange. La sua fama è legata al fatto di essere la città santa dell'induismo,

uno dei più noti luoghi di pellegrinaggio religioso del mondo. Lungo la riva

del fiume si allungano per circa otto chilometri i ghat,

le scalinate, che contano fino a 40 gradini, sulle quali si infittisce la folla

dei pellegrini che compiono le loro abluzioni (v.) nelle acque considerate

sacre. Qui vengono disperse le ceneri dei defunti. Chi muore lungo la riva

destra (quella sinistra è considerata infausta) gode del privilegio di essere

cremato sul cosiddetto «scalmo

dell'orecchio di Shiva» (ghat di Manikarnika).

Si calcola che ogni anno oltre un milione di persone affluiscano a B. La città

conta oltre 1500 templi, fra i quali famosi sono la moschea di Awrangzeb

(1669), il Bisheshwar o tempio

d'Oro, eretto nel 1777 e noto per la sua cupola ricoperta di piastre di rame

dorato, ed il tempio Durga, dedicato e

riservato alle scimmie, innalzato nel corso del ‘600. Infine B. vanta il

collegio sanscrito, fondato nel 1791, l'università indù, fondata nel 1916, e

numerose scuole dove viene insegnata la tradizione vedica (v.) ed induista (v.).

Lo stesso Buddha (v.) avrebbe avviato la sua predicazione nelle immediate

vicinanze di B., a Sarmath.

Benares:

Importante città (oltre 700.000 abitanti) dell'India

nord-occidentale, nell'Uttar Pradesh, sulla sponda sinistra di un'ansa del

Gange. La sua fama è legata al fatto di essere la città santa dell'induismo,

uno dei più noti luoghi di pellegrinaggio religioso del mondo. Lungo la riva

del fiume si allungano per circa otto chilometri i ghat,

le scalinate, che contano fino a 40 gradini, sulle quali si infittisce la folla

dei pellegrini che compiono le loro abluzioni (v.) nelle acque considerate

sacre. Qui vengono disperse le ceneri dei defunti. Chi muore lungo la riva

destra (quella sinistra è considerata infausta) gode del privilegio di essere

cremato sul cosiddetto «scalmo

dell'orecchio di Shiva» (ghat di Manikarnika).

Si calcola che ogni anno oltre un milione di persone affluiscano a B. La città

conta oltre 1500 templi, fra i quali famosi sono la moschea di Awrangzeb

(1669), il Bisheshwar o tempio

d'Oro, eretto nel 1777 e noto per la sua cupola ricoperta di piastre di rame

dorato, ed il tempio Durga, dedicato e

riservato alle scimmie, innalzato nel corso del ‘600. Infine B. vanta il

collegio sanscrito, fondato nel 1791, l'università indù, fondata nel 1916, e

numerose scuole dove viene insegnata la tradizione vedica (v.) ed induista (v.).

Lo stesso Buddha (v.) avrebbe avviato la sua predicazione nelle immediate

vicinanze di B., a Sarmath. Benedetto

da Norcia:

Benedetto

da Norcia: