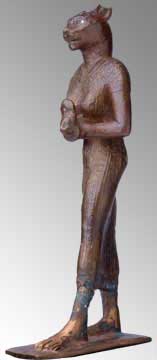

Bastet: La dolce gattina del Delta è una divinità essenzialmente benigna. È la protettrice della donna, del bambino, della famiglia e del focolare. Figlia di Ra, è l'Occhio della Luna. B. è la madre della triade di Bubasti (ov'era il suo tempio),

laddove il padre è Atum ed il figlio Hor-Hekenu o Myisis, leone

dallo sguardo feroce, signore del santuario di Leontopoli. Questo felino maschio, neter

del vento e delle tempeste, ogni notte uccide il serpente Apofis che attacca il

sole nero. Per gli Egizi i felini erano autentiche antenne per captare il principio

vitale. Dotati di poteri magici, rappresentavano la sublimazione dell'energia sessuale.

Ogni anno, nel secondo mese della stagione della piena del Nilo, le feste di B.

rappresentavano l'occasione per un grande raduno, un vero e proprio carnevale, durante il

quale ci si ubriacava per poter comunicare con la dea e stabilizzare così l'energia

cosmica. Ciascuna parte del corpo di B. corrisponde ad una parte del corpo degli dei: essa

è il naso di Thoth, la bocca di Atum, il ventre di Osiride, le anche

di Horus, le piante dei piedi di Ra, il cuore di Ptah e gli occhi del

Signore divino. Quando Hathor è furiosa si trasforma in Sekhmet, quando è

felice diventa Bastet. Fate e maghe, le sacerdotesse di B. erano le iniziatrici della

magia sessuale. "Egli. il re, è Bastet che protegge i due paesi. Chi lo loda

sarà protetto dal suo braccio. Egli è Sekhmet contro quelli che trascurano i suoi

ordini. Chi lo contraria sarà oppresso dagli affanni". (insegnamento di

Amenemhat III della XII Dinastia).

Bastet: La dolce gattina del Delta è una divinità essenzialmente benigna. È la protettrice della donna, del bambino, della famiglia e del focolare. Figlia di Ra, è l'Occhio della Luna. B. è la madre della triade di Bubasti (ov'era il suo tempio),

laddove il padre è Atum ed il figlio Hor-Hekenu o Myisis, leone

dallo sguardo feroce, signore del santuario di Leontopoli. Questo felino maschio, neter

del vento e delle tempeste, ogni notte uccide il serpente Apofis che attacca il

sole nero. Per gli Egizi i felini erano autentiche antenne per captare il principio

vitale. Dotati di poteri magici, rappresentavano la sublimazione dell'energia sessuale.

Ogni anno, nel secondo mese della stagione della piena del Nilo, le feste di B.

rappresentavano l'occasione per un grande raduno, un vero e proprio carnevale, durante il

quale ci si ubriacava per poter comunicare con la dea e stabilizzare così l'energia

cosmica. Ciascuna parte del corpo di B. corrisponde ad una parte del corpo degli dei: essa

è il naso di Thoth, la bocca di Atum, il ventre di Osiride, le anche

di Horus, le piante dei piedi di Ra, il cuore di Ptah e gli occhi del

Signore divino. Quando Hathor è furiosa si trasforma in Sekhmet, quando è

felice diventa Bastet. Fate e maghe, le sacerdotesse di B. erano le iniziatrici della

magia sessuale. "Egli. il re, è Bastet che protegge i due paesi. Chi lo loda

sarà protetto dal suo braccio. Egli è Sekhmet contro quelli che trascurano i suoi

ordini. Chi lo contraria sarà oppresso dagli affanni". (insegnamento di

Amenemhat III della XII Dinastia).

Batiniti:

Nome derivato dall'arabo Batiniyyah, esoterici, indica coloro che ammettono nel Corano (v.)

un senso interiore (batin), da

ricavarsi mediante il Ta'wil, od

interpretazione allegorica. Identifica la setta sciita che ritiene ultimata con

il settimo la serie degli imam,

interpretando in modo allegorico-fantastico molti passi del Corano, ed alcuni

precetti dell'islamismo collegandosi alla cosmogonia emanatista del

neoplatonismo. Chiamati con nomi diversi secondo i tempi ed i luoghi d'azione,

i B. occupano un posto notevole nella storia dell'islamismo, non solo per le

loro dottrine e per aver creato un'enciclopedia filosofica (Epistole degli Ikhwan

as-Safà, od amici sinceri, X secolo), ma anche per i movimenti politici da

essi suscitati e per gli stati autonomi da loro fondati (v. Ismailiti, Assassini

e Fatimidi).

Battente: Denominato anche batacchio, battiporta o picchiotto, è un elemento di norma

metallico fissato all’esterno di porte o portali per consentire la segnalazione

all’interno di un ambiente la presenza di una persona che vorrebbe gli fosse

consentito l’accesso. Y (Massoneria) Impiega il B.

fissandolo sia nella parte esterna che in quella interna della porta di accesso al Tempio

massonico. Spesso costruito artisticamente, viene ritualmente utilizzato per confermare la

copertura della Loggia prima dell’apertura formale dei Lavori; quello interno viene

azionato dal Copritore Interno, quello esterno dal Tegolatore, battendo i colpi

corrispondenti al Grado in cui sono programmati gli architettonici Lavori.

Batterie: La Massoneria impiega le B. come supporto nel corso dei Lavori rituali. Consistono nel battere le mani ritmicamente, seguendo la frequenza in genere regolata dalle battute di maglietto del Maestro Venerabile e dei due primi Dignitari di Loggia. Si differenziano a seconda della Camera rituale. In camera d’Apprendista si compone di tre colpi, in quella di Compagno di cinque, in quella di Maestro di nove. Coprire una B. significa rispondere con una B. ad un’altra appena eseguita. La B. di lutto viene eseguita (o massonicamente tirata) battendo i colpi descritti a braccia conserte, percuotendo le palme delle mani sulla parte superiore delle braccia.

Battesimo: Termine derivato dal greco baptizw, che significa abluzione,

immersione. L’uso di lavare tutto o parte del corpo è un rito religioso

antichissimo, che si ritrova in luoghi e tra popoli lontanissimi da quelli dove nacque il

cristianesimo. In Islanda, come in alcune zone della Norvegia, il padre praticava al

figlio appena nato una lavanda, ed in tal modo lo accettava come proprio figlio. Nella

religione cristiana esso è uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù Cristo, il primo

che possa essere ricevuto dall’uomo e che gli consente di ricevere quelli successivi.

Secondo la dottrina cattolica il B. presuppone lo stato di peccato (detto originale) nella

creatura umana, da cui il B. la libera applicandole i meriti della redenzione di Cristo.

Questa dottrina è condivisa dalle altre confessioni cristiane, anche se esistono

diversificazioni nella forma e nella sostanza del sacramento. Il B. trova la sua origine

nelle stesse parole rivolte da Gesù Cristo agli apostoli: "Andate, ammaestrate

tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"

(Matteo 28, 19), e gli apostoli eseguirono il mandato amministrando il B. fin dal

giorno delle Pentecoste. Attraverso questo sacramento l’uomo nasce alla nuova vita

nella Grazia. L’essenza del B. è un’abluzione fatta con acqua naturale (materia

del sacramento) accompagnata da una formula precisa: "Io ti battezzo nel nome del

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo" (forma del sacramento). Il B. viene

impartito per immersione o per semplice aspersione. In caso di urgente necessità, come

nell’imminenza della morte, ministro del B. può essere qualsiasi persona, anche se

pagana, purché abbia l’effettiva intenzione di impartire il B. e pronunci

l’esatta formula trinitaria stabilita dalla Chiesa. Il rito battesimale inizia con

l’accoglienza. Il celebrante saluta i presenti, poi pone alcune domande ai genitori

per sapere ciò che essi desiderino dalla Chiesa, infine chiede loro come intendono

chiamare il bambino. Seguono letture bibliche, la preghiera dei fedeli, l’orazione di

esorcismo e l’unzione prebattesimale. Quindi si passa alla liturgia del sacramento,

che comprende la benedizione dell’acqua battesimale, la rinuncia al peccato ed a

Satana, e la professione di fede. La rinuncia al male e la promessa di fedeltà a Cristo

vengono fatte dai genitori, che si assumono la responsabilità di educare i figli

cristianamente. Subito dopo ha luogo l’atto sacramentale vero e proprio. Segue poi

l’unzione con il sacro crisma. Vengono poi consegnate la veste candida, simbolo della

Grazia, e la candela accesa, simbolo della fede che illumina a conoscere Gesù ed i suoi

insegnamenti. I riti conclusivi comprendono la preghiera comune e la benedizione, che il

celebrante impartisce a tutti i presenti. L’omissione delle cerimonie preliminari

prescritte comporta una colpa grave per il ministro, ma non invalida il sacramento se vi

è stata la somministrazione dell’acqua con la formula stabilita. Nei primi tempi

della Chiesa il B. veniva impartito solo agli adulti che, prima di esservi ammessi,

trascorrevano un periodo d’istruzione e formazione (catecumenato) che talvolta durava

anche parecchi anni. Condizione di liceità e di validità per il sacramento impartito al

catecumeno adulto è la sua effettiva intenzione di ricevere il B., una sua concreta

affermazione di fede e di speranza, un sincero dolore per i peccati commessi. Per il B.

degli infanti tale intenzione di ricevere il sacramento e la dichiarazione di fede sono,

come s’è visto, espresse dai genitori. Il Codice di Diritto Canonico (can. 770)

stabilisce che i bambini siano battezzati il più presto possibile e, secondo una

consuetudine ecclesiastica avente valore di legge, i genitori che ritardano il B. dei

figli erano giudicato rei di colpa grave. Anche Lutero, Calvino e gli anglicani si

dimostrarono favorevoli al B. degli infanti. Il B. non può essere rinnovato ma, in caso

di conversione da sette non cattoliche, la Chiesa cattolica ordina che il b. sua conferito

sub conditione, nell’ipotesi di invalidità del precedente. Oggi, nello

spirito di rielaborazione spirituale seguito al concilio Vaticano II, anche il sacramento

del B. viene considerato con intento innovatore: presso varie commissioni episcopali sono

vagliate esperienze atte s conferire al B. una maggiore consapevolezza da parte del

battezzando, tenendo anche in considerazione l’ambiente familiare sotto

l’aspetto religioso. Il parroco del domicilio del battezzato deve annotare in un

apposito registro il nome, la paternità e la maternità del battezzato, nonché la data

del B. Questi registri costituiscono nel passato remoto le più antiche scritture

anagrafiche, registrate in periodi storici in cui ancora non esisteva un’anagrafe

laica amministrata dallo Stato.

Battisti: Setta protestante d’origine anglosassone, nata nel XII secolo e diffusasi specialmente nel Nord del continente americano, e poi in tutti gli altri continenti. La denominazione nasce dalla pratica di amministrare il battesimo esclusivamente per immersione, soltanto agli adulti, affinché esso sia una libera adesione alla verità rivelatrice, ed un’incorporazione cosciente nella Chiesa di Cristo. I B. considerano unica forma di fede la sacra Scrittura; non professano una dottrina unitaria perché la considerano incompatibile con la libertà individuale; intendono la Chiesa come una comunione di credenti rigenerati, ed organizzata secondo il sistema congregazionista; affermano l’assoluta separazione fra Chiesa e Stato. Y (B.

inglesi) La prima comunità di B. fu fondata ad Amsterdam (1606) dall’ex pastore

anglicano John Smith e da T. Helwys, sfuggiti alle persecuzioni di Giacomo I in

Inghilterra. Pare che le loro origini si colleghino agli Anabattisti (v.) del XVI secolo,

di cui rinnovarono i principi; pare pure che questa prima comunità abbia subito

l’influenza dei Mennoniti (v. Anabattisti), alla cui setta passò poi lo Smith.

Helwys tornò (1611) in Inghilterra con un gruppo di fedeli, e morì in carcere. Questi

primi fedeli, detti B. generali (General Baptists) od aperti, erano di

tendenza arminiana (v. Arminianesimo), ed affermavano il libero arbitrio e

l’universalità della salvezza. Un gruppo indipendente costituitosi a Londra (1633)

di tendenza calvinista, formò la comunità dei B. particolari (Particular Baptists) o

chiusi, perché ammettevano alla loro Santa Cena soltanto i membri della comunità,

e per la loro dottrina sulla predestinazione. Noto B. dell’epoca fu John Bunyam,

autore del famosissimo "The Pilgrim’s Progress", il Pellegrinaggio

del Cristiano (1678), che fu incarcerato per dodici anni da Carlo II. Nel XIX secolo i B.

ebbero grande sviluppo: nel 1813 si formò la "Baptist General Union" di

Gran Bretagna ed Irlanda; nel 1891 i General Baptists ed i Particular Baptists si

riunirono in un’unica chiesa. Y (B. nordamericani) Originati

dall’emigrazione di anticonformisti inglesi che, sotto la guida di R. Williams

(1599-1683), si stabilirono nel Massachusetts, ove fondarono lo Stato di Rhode Island

(1636), improntato alla più completa libertà religiosa. Il loro grande sviluppo,

iniziato con il "Great Revival" (Grande Risveglio) del 1733, continuò

nel XVIII e nel XIX secolo, sì che oggi i B. formano una delle maggiori denominazioni

evangeliche degli Stati Uniti. Il problema della schiavitù portò ad una scissione

(1844-45) tra i B. del Sud (Southern Baptists Convention) ed i B. del Nord (Northern

Baptist Convention), che nel 1950 si trasformava in American Baptist Convention. I

B. del Sud erano tendenzialmente fondamentalisti (v.), mentre i B. del Nord erano

orientati verso una teologia liberale, ed ebbero come eminente rappresentante il teologo

W. Rauschenbuch (m. 1918). Oggi il 66% dei negri cristiani sono B. Negli ultimi anni la

figura più illustre tra i B. fu il pastore Martin Luther King, assassinato nel 1968

perché fautore dell’integrazione razziale e della non violenza. Y

(B. europei) In Germania il commerciante J.G. Oncken (m. 1884) fondò in Amburgo

(1834) la prima comunità di B., che si diffuse in Scandinavia ed in Russia. In Svizzera i

B. degli Stati Uniti del Sud hanno una facoltà teologica a Rüschlikon (Zurigo);

nell’ex URSS sono riconosciuti come Chiesa libera (1944). In Italia i primi B. erano

inglesi (1866), che costituirono alcune comunità cedute poi (1923) ai B. della

Convenzione del Sud: Hanno a Rivoli (Torino) una Scuola biblica per la preparazione dei

predicatori, ed hanno formato (1956) una "Unione delle Chiese Evangeliche

d’Italia", inserita dal 1949 nella European Baptist Federation,

appartenente alla "Baptist World Alliance" (Lega mondiale B. del 1905). I

B. nel mondo sono circa 23 milioni, diffusi in tutti i continenti: le comunità più

numerose sono negli Stati Uniti (oltre 19 milioni di adepti) ed in Europa (circa 1,5

milioni di aderenti).

Beatificazione: Atto con il quale il papa consente che una persona defunta sia pubblicamente venerata con il titolo di "beato". La B. è un atto preliminare alla canonizzazione (v.),

da cui differisce per il suo carattere permissivo e non esecutivo, e perché è limitato

e non esteso a tutta la Chiesa. Si ha una duplice forma di B.: formale ed equipollente.

Questa seconda riguarda persone defunte che già erano venerate come B. da almeno 100 anni

prima del decreto di Urbano VIII (1634), il quale riservò esclusivamente alla Santa Sede

il diritto di proclamare beati. In questo caso il giudizio della Congregazione dei Riti,

confermato dal pontefice, sancisce il fatto del culto "da tempo immemorabile".

La B. avviene in base ad un decreto del papa senza celebrazioni di feste nella basilica

vaticana. La B. formale comprende rtutte quelle cause di servi di Dio che non

ebbero mai culto (dette perciò "de non cultu") per le quali viene

istruito un triplice processo informativo dall’ordinario del luogo in cui la persona

trascorse la maggior parte della sua vita e morì. Gli atti del processo vengono trasmessi

alla Congregazione dei Riti, che discute la causa in varie riunioni. Udito il parere dei

consultori, dei prelati, dei cardinali, il papa ordina che si pubblichi il decreto del "Tutto",

che consente il culto del nuovo beato, la cui proclamazione avviene poi, nel corso di una

cerimonia in forma solenne, nella basilica di san Pietro.

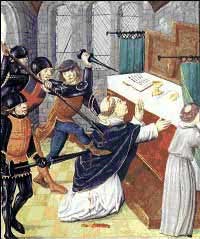

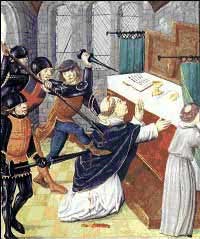

Becket Thomas: Uomo politico inglese (Londra 1118-Canterbury 1170). Cancelliere di Enrico II (1155), per ordine del re, che voleva estendere il suo controllo sulla Chiesa, abbracciò la carriera sacerdotale: Ordinato sacerdote nel 1161, venne consacrato arcivescovo di Canterbury nel 1162. B. difese i diritti e l’indipendenza della Chiesa dal potere temporale, sottraendosi al gioco del sovrano e alienandosene l’appoggio, tanto che nel 1164 fu costretto a fuggire in Francia. Nel 1170 Enrico II si riconciliò apparentemente con lui ma, quando B. tornò in patria, lo fece assassinare nella cattedrale di Canterbury. Canonizzato dopo soli due anni dalla morte (1172), il culto di B. si diffuse rapidamente in tutta l’Europa. Alla figura di B. sono ispirati il dramma di Thomas S. Eliot Murder

in the Cathedral (1935), musicata dal Pizzetti nel 1958, ed il dramma Becket ou

l’honneur de Dieu del 1959 di A. Anouilh.

Becket Thomas: Uomo politico inglese (Londra 1118-Canterbury 1170). Cancelliere di Enrico II (1155), per ordine del re, che voleva estendere il suo controllo sulla Chiesa, abbracciò la carriera sacerdotale: Ordinato sacerdote nel 1161, venne consacrato arcivescovo di Canterbury nel 1162. B. difese i diritti e l’indipendenza della Chiesa dal potere temporale, sottraendosi al gioco del sovrano e alienandosene l’appoggio, tanto che nel 1164 fu costretto a fuggire in Francia. Nel 1170 Enrico II si riconciliò apparentemente con lui ma, quando B. tornò in patria, lo fece assassinare nella cattedrale di Canterbury. Canonizzato dopo soli due anni dalla morte (1172), il culto di B. si diffuse rapidamente in tutta l’Europa. Alla figura di B. sono ispirati il dramma di Thomas S. Eliot Murder

in the Cathedral (1935), musicata dal Pizzetti nel 1958, ed il dramma Becket ou

l’honneur de Dieu del 1959 di A. Anouilh.

Bektashi: Confraternita musulmana eterodossa che prende nome dal mistico

Haggi Bektash (XIII secolo), ed è

sicuramente documentata in Turchia ed in Albania dagli inizi del XVI secolo.

Nella dottrina confluiscono sincretisticamente elementi sunniti, sciiti e

cristiani. Contava molti adepti nel corpo dei giannizzeri, a cui diede compattezza e con il quale è collegato il

suo sviluppo. Con la soppressione dei giannizzeri (1826) perse d'importanza,

ma sopravvisse in Turchia fino alla soppressione delle confraternite (1925), ed

in Albania fino ai giorni nostri.

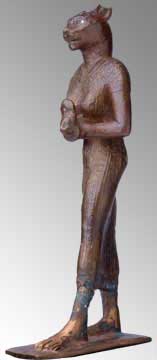

Bastet: La dolce gattina del Delta è una divinità essenzialmente benigna. È la protettrice della donna, del bambino, della famiglia e del focolare. Figlia di Ra, è l'Occhio della Luna. B. è la madre della triade di Bubasti (ov'era il suo tempio),

laddove il padre è Atum ed il figlio Hor-Hekenu o Myisis, leone

dallo sguardo feroce, signore del santuario di Leontopoli. Questo felino maschio, neter

del vento e delle tempeste, ogni notte uccide il serpente Apofis che attacca il

sole nero. Per gli Egizi i felini erano autentiche antenne per captare il principio

vitale. Dotati di poteri magici, rappresentavano la sublimazione dell'energia sessuale.

Ogni anno, nel secondo mese della stagione della piena del Nilo, le feste di B.

rappresentavano l'occasione per un grande raduno, un vero e proprio carnevale, durante il

quale ci si ubriacava per poter comunicare con la dea e stabilizzare così l'energia

cosmica. Ciascuna parte del corpo di B. corrisponde ad una parte del corpo degli dei: essa

è il naso di Thoth, la bocca di Atum, il ventre di Osiride, le anche

di Horus, le piante dei piedi di Ra, il cuore di Ptah e gli occhi del

Signore divino. Quando Hathor è furiosa si trasforma in Sekhmet, quando è

felice diventa Bastet. Fate e maghe, le sacerdotesse di B. erano le iniziatrici della

magia sessuale. "Egli. il re, è Bastet che protegge i due paesi. Chi lo loda

sarà protetto dal suo braccio. Egli è Sekhmet contro quelli che trascurano i suoi

ordini. Chi lo contraria sarà oppresso dagli affanni". (insegnamento di

Amenemhat III della XII Dinastia).

Bastet: La dolce gattina del Delta è una divinità essenzialmente benigna. È la protettrice della donna, del bambino, della famiglia e del focolare. Figlia di Ra, è l'Occhio della Luna. B. è la madre della triade di Bubasti (ov'era il suo tempio),

laddove il padre è Atum ed il figlio Hor-Hekenu o Myisis, leone

dallo sguardo feroce, signore del santuario di Leontopoli. Questo felino maschio, neter

del vento e delle tempeste, ogni notte uccide il serpente Apofis che attacca il

sole nero. Per gli Egizi i felini erano autentiche antenne per captare il principio

vitale. Dotati di poteri magici, rappresentavano la sublimazione dell'energia sessuale.

Ogni anno, nel secondo mese della stagione della piena del Nilo, le feste di B.

rappresentavano l'occasione per un grande raduno, un vero e proprio carnevale, durante il

quale ci si ubriacava per poter comunicare con la dea e stabilizzare così l'energia

cosmica. Ciascuna parte del corpo di B. corrisponde ad una parte del corpo degli dei: essa

è il naso di Thoth, la bocca di Atum, il ventre di Osiride, le anche

di Horus, le piante dei piedi di Ra, il cuore di Ptah e gli occhi del

Signore divino. Quando Hathor è furiosa si trasforma in Sekhmet, quando è

felice diventa Bastet. Fate e maghe, le sacerdotesse di B. erano le iniziatrici della

magia sessuale. "Egli. il re, è Bastet che protegge i due paesi. Chi lo loda

sarà protetto dal suo braccio. Egli è Sekhmet contro quelli che trascurano i suoi

ordini. Chi lo contraria sarà oppresso dagli affanni". (insegnamento di

Amenemhat III della XII Dinastia).