Aramaico: Lingua semitica parlata dagli Aramei (v.). La molteplicità delle tribù aramee e

le loro vaste attività commerciali contribuirono a diffonderne la lingua, specialmente in

Babilonia ed in Assiria, anche dopo il crollo politico degli Aramei. La scrittura A.

alfabetica si diffuse rapidamente grazie alla sua semplicità, confrontata alla

complessità della scrittura cuneiforme. Con l’avvento dell’impero persiano

l’A. divenne la lingua ufficiale di comunicazione fra la cancelleria imperiale e le

satrapie occidentali, fino all’Egitto. Prima dell’epoca cristiana l’A. era

diffuso in tutto il territorio fra il Mediterraneo e le montagne dell’Armenia e del

Kurdistan; dopo la cattività di Babilonia, nella Palestina aveva sostituito

l’ebraico, ed era la lingua parlata da Gesù e dai suoi discepoli. L’espansione

islamica sostituì ovunque la lingua araba all’A., di cui ora restano scarsi avanzi

invia di estinzione. L’A. è noto in una fase antica (iscrizioni a partire del IV

secolo a.C.; passi biblici, soprattutto in Esdra ed in Daniele), ed in una

fase più recente, in cui appare diviso in un ramo occidentale ed in uno orientale. Al

primo appartengono l’A. giudaico e palestinese cristiano, il samaritano, il nabateo

ed il palmireno; al secondo il siriaco, che ebbe un grande sviluppo letterario, il

talmudico-babilonese, ed il mandeo.

Aramei: Uno dei grandi gruppi etnici e linguistici in cui si suddivide la stirpe semitica. I testi cuneiformi dell’XI secolo a.C. parlano degli Aramaia che, provenienti dalla Siria,

avevano invaso la Mesopotania settentrionale, territorio a cui la Bibbia assegnerà poi il

nome di Aram. Questi A. mesopotanici, la cui potenza raggiunse l’apogeo tra il

1080 ed il 930 a.C., caddero sotto l’egemonia assira già nella seconda metà del X

secolo. Varie successive sottomissioni non compromisero affatto la continuazione della

penetrazione etnica e linguistica degli A. nelle regioni comprese tra il Mediterraneo e

l’altopiano iranico, facendo prevalere l’aramaico (v.) sulle lingue delle

popolazioni indigene. La vastità di tale espansione è documentata dalla diffusione della

scrittura aramaica, ai cui modelli risalgono quasi tutti i tipi di scrittura alfabetica

non di origine greco-latina. L’aramaismo, venendo a contatto con la civiltà greca,

decadde con la conquista di Alessandro Magno, ma riprese vigore sotto l’impero romano

con il diffondersi di colonie aramaiche in occidente.

Ararat: Montagna vulcanica dell’Armenia, nella Turchia orientale, al confine con l’Iran, dove raggiunge i 5165 m. d’altezza. È tra i più antichi monti conosciuti dall’umanità, sul quale, secondo il racconto biblico, si arenò l’Arca di Noé (v.) dopo il diluvio universale. Secondo la Genesi (8, 3-4) "Le acque si

ritirarono a poco a poco dalla terra, e passati 150 giorni si abbassarono. Al diciassette

del settimo mese l’arca si fermò sulla montagna dell’A., e le acque

continuarono ad abbassarsi fino al decimo mese; ed il primo giorno del decimo mese

apparvero le vette dei monti". Secondo una leggenda medievale denominata dei "Santi

dell’A.", sulla stessa montagna si sarebbero rifugiati diecimila

soldati romani convertitisi al cristianesimo sotto l’imperatore Antonino Pio

(138-161). Essi vi condussero vita eremitica, ma furono presto stanati tutti dalle legioni

romane e crocifissi. Il Baronio comunque li inserì nel martirologio romano.

Arca

dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto

israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate

da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita

dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano

infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore

poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro

scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due

Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei

9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai

Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele

4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei

prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un

padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re

Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).

Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli

oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre

Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del

monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto

in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è

focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham

Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,

Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,

gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della

regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche

peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta

Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione

templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),

noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di

un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato

e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben

protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di

Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata

il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato

l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della

Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una

raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale

della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.

Arca

dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto

israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate

da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita

dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano

infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore

poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro

scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due

Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei

9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai

Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele

4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei

prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un

padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re

Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).

Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli

oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre

Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del

monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto

in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è

focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham

Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,

Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,

gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della

regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche

peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta

Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione

templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),

noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di

un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato

e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben

protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di

Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata

il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato

l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della

Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una

raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale

della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.

Arca di Noé: Grande cassone in legno che Noè, su ordine di Yahweh, costruì prima del Diluvio Universale,

per ricoverarvi sé stesso con i familiari, ed una coppia di tutte le specie animali (Genesi

6, 13-22). Dio stesso indicò a Noè le modalità di costruzione e le misure

dell’A.: fabbricata in legno resinoso, spalmata dentro e fuori di bitume, lunga 300

cubiti, larga 50 ed alta 30 (m. 187 x 22,5 x 13,5). Era divisa in tre ripiani alti ognuno

circa 5 metri. Aveva una porta di fianco, per l’ingresso degli animali, che venne

chiusa da Yahweh stesso (Genesi 7, 16). Era sormontata da un tetto a coperchio, ed

aveva un’apertura in alto (ebr. Söhar, finestra) alta un cubito (cm. 45), che

correva lungo tutte le pareti dell’A. Secondo la Bibbia essa sarebbe approdata sul

monte Ararat, in Turchia (nelle altre tradizioni i punti d'approdo sono, ovviamente,

differenti). La ricerca della prova storica della narrazione biblica ha occupato per un

paio di secoli decine di spiriti ardimentosi. Nel 1829, un medico tedesco, il dottor Friedrich

W. Parrot, compì la prima ascensione documentata sull'Ararat, e visitò tra l'altro

il monastero di Echmiadzin, dove i Pope ortodossi venerano una croce che sostengono

essere stata costruita con il legno dell'A. Altre spedizioni senza successo furono

effettuate nel 1835 (Karl Behrens), nel 1845 (Hermann Von Abich), nel 1846 (Danby

Seymour), nel 1850 (col. Khodzko) e nel 1856 (Robert Stuart). Il primo

avvistamento dell'Arca avvenne in una data imprecisata tra il 1850 ed il 1880. Un armeno, Hail

Yearam, non solo avrebbe rinvenuto il fantastico relitto, ma vi sarebbe addirittura

entrato. L'inglese Sir James Bryce, nel 1876, riportò a Londra la prima prova

dell'esistenza dell'A.: un pezzo di legno vecchio almeno di tremila anni, ritrovato a più

di quattromila metri di quota. Nel 1883 il governo turco annunciò ufficialmente la

scoperta dell'A., ma poi della notizia non fu più fatta menzione. Altri spettacolari

avvistamenti sono stati effettuati nel nostro secolo da un pastore armeno di nome Hagopian

(1902) e da un pilota russo, Vladimir Roskovitsky (1916). L'avvenimento interessò

gli Zar, che inviarono truppe a investigare. Si dice che i soldati abbiano trovato l'A.,

facendo accurate misurazioni; ma dopo pochi giorni scoppiò la Rivoluzione d’Ottobre,

e la notizia finì nel dimenticatoio. Solo molti anni dopo l'ex colonnello zarista Alexander

Koor, che aveva partecipato alle precedenti ricerche, confermò la scoperta, fornendo

anche dettagliati diagrammi della zona del ritrovamento. Avvistamenti più recenti sono

stati effettuati da piloti russi e da satelliti spia americani. Questi ultimi avrebbero

fotografato sulla sommità dell'Ararat un manufatto semisepolto dal ghiaccio, simile alla

chiglia di una grande imbarcazione. Poi, per questioni politiche, le spedizioni

sull'Ararat sono state proibite dal governo turco. Cionondimeno, le associazioni di

ricercatori dell'A. (tra cui l'americana Search Foundation ) continuano ad

aumentare di numero. Tra le spedizioni più recenti, tutte infruttuose, é annoverata

anche quella organizzata dall'ex astronauta John Irwin (1982), uno dei pochi uomini

che abbiano posto piede sulla Luna.

Arcangelo

Michele: v

Michele Arcangelo (San).

Arcano: Misterioso, segreto, occulto, enigmatico, criptico, celato, nascosto; cosa che

non è possibile chiarire o conoscere. Nel linguaggio ermetico è l’acqua mercuriale

decantata, oppure il Mercurio con l’aggiunta dello Zolfo filosofico, oppure ancora

l’Antimonio (v.). Secondo Elifas Levi (Il Grande Arcano, Ediz. Atanor, 1994),

"Il Grande A., l’A. invincibile, l’A. pericoloso, l’A.

incomprensibile, si può formulare come la divinità dell’uomo. È indicibile,

poiché appena viene formulata, la sua espressione risulta essere la più mostruosa delle

menzogne. In effetti l’uomo non è Dio. Tuttavia la più ardita, la più oscura, ed

assieme la più splendida delle religioni, ci dice di adorare l’Uomo-Dio.

Gesù Cristo, che questa religione dichiara vero uomo, uomo completo, uomo finito, uomo

mortale come ogni altro uomo, ma che è allo stesso tempo totalmente Dio, mentre la

teologia osa proclamare la comunione degli idiomi, sarebbe a dire l’adorazione

rivolta alla carne … Il Serpente disse: "Eritis sicut dii". Gesù

Cristo, schiacciando la testa del serpente sotto il piede di sua Madre, osa dire: "Eritis

non sicut dii, non sicut Deus, sed eritis Deus". Tutto ciò che il mondo ha visto

e sperimentato fino ad oggi non dà la soluzione del problema posto dalla Magia e dal

Vangelo: il Grande A. dell’Uomo-Dio (v. anche Tarocchi).

Archetipo: Termine derivato dal greco arcetupon, modello, primo esemplare. · In letteratura il termine viene usato quando ci si vuol riferire

ad un’opera che per prima ha assunto una certa configurazione che si è proposta come

esempio da seguire a quelle successive. · In filosofia il

termine viene impiegato per indicare quelle idee che si pongono come sfera trascendente

rispetto alla materia, costituendo il modello eterno, in base al quale vengono a formarsi

le cose. È questo il significato prevalso nella tradizione del pensiero, che trova la sua

origine in Platone. Kant a sua volta parla di intellectus archetypus, intendendo

l’intelletto divino che intuisce la realtà senza per questo essere costretto a fare

i conti con l’esperienza sensibile. · Il termine viene

usato anche in filologia, nel cui ambito con esso ci si riferisce ad un manoscritto

perduto, ma tanto noto da poter essere ricostruito, attraverso la critica testuale, con

sufficiente esattezza. L’A. è un testo che, rispetto ai codici noti, è più vicino

all’originale. Tale vicinanza è però relativa, poiché l’A. può presentarsi

guastato da interpolazioni o lacunoso, di modo che l’editore o curatore di un testo

(talvolta indotto a postulare l’esistenza di più A.), per porre a ciò rimedio, è

spinto ad emendare il testo stesso per via di congetture. ·

Infine in psicologia il termine è diventato famoso grazie a Carl Gustav Jung il quale,

nella sua concezione dell’inconscio collettivo, ha affermato la presenza di idee

madri (appunto gli A.) nella psiche arcaica. Ciò sarebbe testimoniato

dall’affinità fra i riti ed i culti dei primitivi e le immagini dei sogni, che sono

tutti simboli radicati nel profondo dell’anima collettiva come serbatoio perenne,

mantenendosi inalterato nel corso dei secoli e dei millenni.

Archiatra: Termine derivato dal greco iatroz, medico, ed il prefisso arci, indicante il sommo grado di un ufficio. L’A. Pontificio è

il medico privato del papa. Con tale qualifica l’A. acquisiva il titolo di

monsignore, anche se era ammogliato, ed entrava a far parte della Camera Segreta con il

rango di di cameriere segreto. Questa appartenenza gli è conservata tuttora, anche se il

nome in sé è in disuso.

Archimandrita: Termine con il quale fin dal IV secolo si indicava presso i cristiani di rito greco ortodosso il capo di un ordine religioso o di un monastero. Dal greco arcimandrithz,

capo della mandria o dell’ovile, capo di una scuola, di una setta o di altra

compagnia di persone. Dopo il VI secolo il titolo fu riservato al superiore di una

federazione di monasteri, diventando sinonimo di esarca (v.). In tempi più recenti si

distingue l’A. effettivo, superiore di un importante monastero, e l’A. titolare

la cui dignità è concessa honoris causa a monaci ed anche (ma abusivamente) a sacerdoti

secolari. L’A. del monastero basiliano di Grottaferrata è anche esarca con

territorio proprio (abate nullius). Il Superiore generale dei Basiliani ruteni ha

il titolo di Protoarchimandrita. Dante Alighieri, parlando nella Divina Commedia di San

Francesco d’Assisi e della sua regola, dice: "la santa voglia d’esto

A." (Paradiso XI, 99).

Archimede: Matematico e fisico greco (287-212 a.C.), il cui nome è legato a fondamentali studi nel campo dell’idrostatica, e soprattutto sul calcolo delle aree e dei volumi. Sue opere più importanti sono : il Metodo (rinvenuto nel 1906), l’Arenario, Della sfera e del cilindro, la Quadratura della parabola. Ad A. sono attribuite molte invenzioni meccaniche d’ordine pratico, come quelle della vite senza fine e del paranco. È molto famoso il principio d’A., per cui "ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta

diretta verso l’alto pari al peso del liquido spostato".

Archipendolo:

Importante attrezzo operativo, indispensabile nell’Arte muratoria. Simbolo della

Libera Muratoria, denominato anche Livella (v.).

Archipendolo:

Importante attrezzo operativo, indispensabile nell’Arte muratoria. Simbolo della

Libera Muratoria, denominato anche Livella (v.).

Architetti

Revisori (Grandi): Il Collegio dei Grandi A.R. è

l’organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria del Grande

Oriente d’Italia (Art. 43 Co.). I componenti il Collegio dei G.A.R. sono eletti dalla

Gran Loggia. Possono essere eletti Componenti il Collegio dei G.A.R. i Fratelli con almeno

cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro. Essi durano in carica cinque anni, e non

sono rieleggibili nel quinquennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina il

numero dei Componenti il Collegio dei G.A.R., le modalità di elezione, la formalità

delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di G.A.R. è

incompatibile con ogni altra carica massonica, sia elettiva che di nomina (Art. 44 Co.).

Il Collegio dei G.A.R. si riunisce in via ordinaria ogni trimestre, e quando il Presidente

lo giudichi opportuno. Svolge la sua attività in sessioni collegiali. Il Presidente

assiste alla compilazione dell’inventario (Art. 45 Co.). Il collegio dei G.A.R.: · a) controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria del

G.O.I. e la regolare tenuta dei libri contabili; · b) esamina

i documenti giustificativi di spesa; · c) controlla la

corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e

delle scritture contabili; · d) accerta la consistenza di

cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli; · e)

riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria

svolta dalla Giunta del G.O.I. nell’anno precedente (Art. 46 Co.). Il numero dei

Componenti il Collegio dei G.A.R. è di cinque. La gran Loggia ogni cinque anni elegge il

Collegio dei G.A.R. fra i Fratelli Maestri aventi il requisito fissato dall’art. 44

della Costituzione (Art. 136 Re.). Entro i trenta giorni successivi il Gran Maestro

convoca i cinque Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e ne riceve la

promessa solenne (Art. 137 Re.). Il Collegio dei G.A.R. è convocato, senza speciali

formalità, dal Presidente per lo svolgimento dei compiti fissati dall’art. 46 della

Costituzione (Art. 138 Re.).I Componenti il Collegio dei G.A.R. che non abbiano

partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per

rinuncia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti

Massonici. Il Gran Maestro, constatata l’avvenuta decadenza, provvede alla

sostituzione dei Componenti con i primi non eletti. Ove, nell’intervallo fra due

sessioni di Gran Loggia, l’elenco dei non eletti non consenta che il Collegio sia

composto da cinque componenti, il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi

nella successiva sessione di Gran Loggia (Art. 139 Re.).

Architetto Revisore: Carica di ufficiale di Loggia, cui viene designato dal Maestro Venerabile un fratello Maestro con almeno un anno di anzianità nel grado. L’A.R. controlla ogni documento di carattere contabile interessante la gestione della Loggia. Provvede a rivedere la contabilità ed il conto consultivo annuale, riferendone alla Loggia riunita in Terzo Grado (Art. 47 del Regolamento dell’Ordine).

Architettura:

Arte e tecnica

di ideazione, progettazione e realizzazione di edifici ed opere edilizie in

genere, per le quali è necessaria la mediazione del disegno. Le più antiche

realizzazioni architettoniche sono identificate nei monumenti megalitici (dolmen

e menhir, v.) di epoca preistorica. La

vera A. ha però inizio nella prima fase storica in cui il materiale costruttivo

(pietra e roccia) venne lavorato preventivamente, od elaborato artificialmente

(mattoni in laterizio e terrecotte). Ciò avvenne in Mesopotania ed in Egitto

verso il 3000 a.C. L'esperienza architettonica destinata ad incidere più

profondamente e durevolmente sull'evoluzione dell'A. occidentale fu quella

greca. Il tempio greco rappresenta il punto d'incontro tra una raffinata

concezione dell'ordine geometrico ed una profonda sensibilità estetica. Nel

mondo romano l'eredità dell'A. greca venne liberamente rielaborata, e si

arricchì di esperienze costruttive originali, come l'arco (v. figura) e la

volta. La successiva A. religiosa bizantina (basilica di Santa Sofia in

Costantinopoli) si ricollega direttamente agli edifici romani, mentre in

Occidente, e nello stesso periodo, il Cristianesimo predilisse come veicolo

espressivo la chiesa a pianta basilicale, schema che determinò in prevalenza

l'indirizzo della successiva A. religiosa europea. Allo schema dell'abbazia

benedettina caratterizzante il Medioevo, si sostituisce, a partire dall'XI

secolo, il romanico, il

primo

degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per

secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile

romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un

luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il

Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della

tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in

questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di

tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella

transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in

seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel

neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato

dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi

materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art

Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità

offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi

prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche

e funzionali, propugnato dal funzionalismo.

Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni

dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le

nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si

sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza

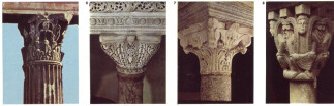

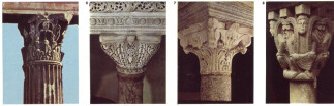

verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più

rappresentativi, ovvero: ·

1) Egizio, del tempio di Amon-Ra a Karnak (ca. 1500 a.C.); ·

2) Dorico, della basilica di Paestum (fine VI secolo a.C.); ·

3) Ionico di Delfi (VI secolo a.C.); ·

4) Corinzio (fine V secolo a.C.); ·

5) Romano, del tempio di Castore e Polluce a Roma (inizio II secolo d.C.); ·

6) Bizantino, della chiesa sei Santi Sergio e Bacco ad Istambul (VI secolo

d.C.); ·

7) Composito preromanico, della chiesa di Jouarre, Francia (VI secolo d.C.); ·

8) Romanico figurato, del monastero di San Cugat del Vallés, Spagna (XII secolo

d.C.). Y

(Massoneria):

Nel corso della cerimonia di iniziazione al Grado di Compagno d'Arte, secondo

un interessante e significativo rituale praticato all'inizio del XIX secolo,

il Maestro Venerabile definisce l'A. come segue: «L'A., la più nobile fra le

Arti manuali, è la scienza della quale i Saggi dell'antichità si sono

serviti per esprimere il loro concetto di Bellezza. Tali Saggi furono i nostri

illustri predecessori, che ci trasmisero il titolo distintivo di Massoni, del

quale tanto ci onoriamo. Gli edifici della prima età sono poco noti, le città

da loro fondate sono scomparse. Se il nome dei più illustri fra quei Maestri è

restato ignorato, la Tradizione e la Storia hanno potuto tramandarcene qualcuno.

Caino costruì una città chiamata Enoc (Genesi 4, 17); Noé fabbricò l'Arca, nella quale si salvò durante il Diluvio

Universale (Genesi 2, 6, 9); Nemroth

costruì la Torre di Babele, e pose le prime fondamenta di Babilonia (Genesi

2, 1-9); il nostro Maestro Hiram (v.) fu

il costruttore del Tempio di Salomone (1 Re 7, 13); Pietro

edificò nell'Asia Minore il Tempio di Minerva a Priene; Dedalo costruì a

Creta il famoso Labirinto (v.); e

Vitruvio fu il più famoso fra gli architetti romani. L'A. ebbe

la sua culla in Egitto, paese originario della Libera Muratoria. Lo studio

dell'A. ha lo scopo di far

comprendere all'iniziato (v.) la

cura che egli deve apportare nella decorazione del tempio che noi vogliamo

edificare alla Verità ed al Progresso. Ricordatevi che il solo ornamento che

possa convenirgli è la Virtù dei massoni incaricati della sua edificazione»

primo

degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per

secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile

romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un

luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il

Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della

tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in

questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di

tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella

transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in

seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel

neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato

dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi

materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art

Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità

offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi

prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche

e funzionali, propugnato dal funzionalismo.

Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni

dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le

nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si

sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza

verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più

rappresentativi, ovvero: ·

1) Egizio, del tempio di Amon-Ra a Karnak (ca. 1500 a.C.); ·

2) Dorico, della basilica di Paestum (fine VI secolo a.C.); ·

3) Ionico di Delfi (VI secolo a.C.); ·

4) Corinzio (fine V secolo a.C.); ·

5) Romano, del tempio di Castore e Polluce a Roma (inizio II secolo d.C.); ·

6) Bizantino, della chiesa sei Santi Sergio e Bacco ad Istambul (VI secolo

d.C.); ·

7) Composito preromanico, della chiesa di Jouarre, Francia (VI secolo d.C.); ·

8) Romanico figurato, del monastero di San Cugat del Vallés, Spagna (XII secolo

d.C.). Y

(Massoneria):

Nel corso della cerimonia di iniziazione al Grado di Compagno d'Arte, secondo

un interessante e significativo rituale praticato all'inizio del XIX secolo,

il Maestro Venerabile definisce l'A. come segue: «L'A., la più nobile fra le

Arti manuali, è la scienza della quale i Saggi dell'antichità si sono

serviti per esprimere il loro concetto di Bellezza. Tali Saggi furono i nostri

illustri predecessori, che ci trasmisero il titolo distintivo di Massoni, del

quale tanto ci onoriamo. Gli edifici della prima età sono poco noti, le città

da loro fondate sono scomparse. Se il nome dei più illustri fra quei Maestri è

restato ignorato, la Tradizione e la Storia hanno potuto tramandarcene qualcuno.

Caino costruì una città chiamata Enoc (Genesi 4, 17); Noé fabbricò l'Arca, nella quale si salvò durante il Diluvio

Universale (Genesi 2, 6, 9); Nemroth

costruì la Torre di Babele, e pose le prime fondamenta di Babilonia (Genesi

2, 1-9); il nostro Maestro Hiram (v.) fu

il costruttore del Tempio di Salomone (1 Re 7, 13); Pietro

edificò nell'Asia Minore il Tempio di Minerva a Priene; Dedalo costruì a

Creta il famoso Labirinto (v.); e

Vitruvio fu il più famoso fra gli architetti romani. L'A. ebbe

la sua culla in Egitto, paese originario della Libera Muratoria. Lo studio

dell'A. ha lo scopo di far

comprendere all'iniziato (v.) la

cura che egli deve apportare nella decorazione del tempio che noi vogliamo

edificare alla Verità ed al Progresso. Ricordatevi che il solo ornamento che

possa convenirgli è la Virtù dei massoni incaricati della sua edificazione»

Arcontici:

Denominazione attribuita ad eretici del IV secolo citati da

Sant'Epifanio. Erano così chiamati perché ponevano al di sopra d'ogni

essere un ente, la «Madre

Luminosa», che stava nell'ottavo cielo e governava, coadiuvata da

sette arconti, aiutati da angeli loro creature, i sette cieli circostanti. A

questi si opponevano Sabaoth, il dio dei Giudei e padre di Satana. Dall'unione

carnale del demonio con Eva sarebbero nati Caino ed Abele, mentre invece Adamo

avrebbe avuto da Eva il solo Seth.

Arco Reale: Quando all’interno

della massoneria inglese nel 1751 avvenne la divisione fra le due Logge rivali degli Ancients

e dei Moderns, furono i primi a considerare maggiormente l’A.R., e già i

primi verbali della Gran Loggia degli Ancients dimostrano che l’A.R. vi fu subito

praticato. Il primo documento attestante l’uso del sistema presso i Moderns è un

verbale risalente al 1758, e riguardante una Loggia che, pur appartenendo ufficialmente ai

Moderns, lavorava con il rituale Ancients. Considerando questi fatti, e ricordando che i

massoni Antients affermavano di voler ripristinare le più antiche tradizioni

dell’Ordine, si può ipotizzare che l’A.R., od almeno alcuni suoi elementi,

fossero praticati in epoca molto precedente a quelle considerate, anche se si può

supporre che ciò avvenisse più nei contenuti spirituali che nelle successive forme

rituali. Gli insegnamenti dell’A.R. erano, nelle Logge dei Moderns, parte integrante

del grado di Maestro Massone, evidentemente con modalità ritenute non esaurienti se, il

22 luglio 1766 Lord Blayney, Gran Maestro dei Moderns, firmò il Charter of Compact of

the Grand and Royal Chapter of the Holy Royal Arch of Jerusalem, da cui poi originò

direttamente, nel 1817, il Gran Capitolo Unito, denominato nel 1822 Supremo Gran Capitolo

dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra. Tra i firmatari c’era anche Thomas

Dunckrley, che nel 1766 fu incaricato dalla Gran Loggia dei Moderns di rivedere i

catechismi massonici. In quella occasione la vera Parola del Maestro Massone fu

estrapolata dal Terzo Grado e trasferita appunto al Rituale del Sacro Arco Reale di

Gerusalemme; scelta questa che ebbe grande peso nel preparare la strada per l’Unione

delle due Grandi logge rivali nel 1813, anno in cui fu sancito che l’A.R. faceva

parte della pura antica Massoneria. La Massoneria dell’A.R. degli Ancients e dei

Moderns visse separatamente per altri quattro anni, fino al 18 agosto 1817, data

dell’Unione, in cui fu stabilito dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra che i

capitoli del Sacro A.R. di Gerusalemme Inglese devono essere aggregati alle Logge

dell’Ordine, assumendone lo stesso numero distintivo e la stessa età, a prescindere

dal momento dell’aggregazione. Nacque così il Gran capitolo Unito, oggi Supremo Gran

Capitolo dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra, Galles e dipendenze, che alla fine

del 1983 governava 9013 Capitoli su 9088 Logge della Gran Loggia Unita. Prima

dell’Unione del 1813 era necessario per tutti i candidati, sia degli Ancients che dei

Moderns, essere stati precedentemente Maestro Venerabile in una Loggia dell’Ordine.

Nel 1843 il Supremo Gran Capitolo ritenne come qualificazione sufficiente per essere

proposti per l’Esaltazione l’essere Maestro muratore da almeno un anno,

riducendo nel 1893 tale periodo probatorio a quattro settimane, come è tutt’oggi. In

Italia la consacrazione del primo Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme

ebbe luogo a Firenze nel novembre 1976, con la partecipazione di oltre sessanta Compagni

della Gran Loggia Unita d’Inghilterra. Da quel momento fu costituito il Supremo Gran

Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme per l’Italia, in seno al

Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Simboli dell’A.R. di particolare

rilevanza sono: il triplo Tau, il Nome Ineffabile ed il Sigillo di Salomone, o Stella a

sei punte od esagramma od esalpha (v.). Il triplo Tau inscritto in un triangolo ed in un

cerchio è considerato simbolo sacro per eccellenza, che per Jung rappresenta

nell’inconscio collettivo la delimitazione dell’ambito sacroe la fissazione su

un centro spirituale universale. in origine era una Tau sovrapposta ad una H, per indicare

"Templum Hierosolymae" (Tempio di Gerusalemme), acquisendo poi una

propria autonomia simbolica.

Arco Reale: Quando all’interno

della massoneria inglese nel 1751 avvenne la divisione fra le due Logge rivali degli Ancients

e dei Moderns, furono i primi a considerare maggiormente l’A.R., e già i

primi verbali della Gran Loggia degli Ancients dimostrano che l’A.R. vi fu subito

praticato. Il primo documento attestante l’uso del sistema presso i Moderns è un

verbale risalente al 1758, e riguardante una Loggia che, pur appartenendo ufficialmente ai

Moderns, lavorava con il rituale Ancients. Considerando questi fatti, e ricordando che i

massoni Antients affermavano di voler ripristinare le più antiche tradizioni

dell’Ordine, si può ipotizzare che l’A.R., od almeno alcuni suoi elementi,

fossero praticati in epoca molto precedente a quelle considerate, anche se si può

supporre che ciò avvenisse più nei contenuti spirituali che nelle successive forme

rituali. Gli insegnamenti dell’A.R. erano, nelle Logge dei Moderns, parte integrante

del grado di Maestro Massone, evidentemente con modalità ritenute non esaurienti se, il

22 luglio 1766 Lord Blayney, Gran Maestro dei Moderns, firmò il Charter of Compact of

the Grand and Royal Chapter of the Holy Royal Arch of Jerusalem, da cui poi originò

direttamente, nel 1817, il Gran Capitolo Unito, denominato nel 1822 Supremo Gran Capitolo

dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra. Tra i firmatari c’era anche Thomas

Dunckrley, che nel 1766 fu incaricato dalla Gran Loggia dei Moderns di rivedere i

catechismi massonici. In quella occasione la vera Parola del Maestro Massone fu

estrapolata dal Terzo Grado e trasferita appunto al Rituale del Sacro Arco Reale di

Gerusalemme; scelta questa che ebbe grande peso nel preparare la strada per l’Unione

delle due Grandi logge rivali nel 1813, anno in cui fu sancito che l’A.R. faceva

parte della pura antica Massoneria. La Massoneria dell’A.R. degli Ancients e dei

Moderns visse separatamente per altri quattro anni, fino al 18 agosto 1817, data

dell’Unione, in cui fu stabilito dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra che i

capitoli del Sacro A.R. di Gerusalemme Inglese devono essere aggregati alle Logge

dell’Ordine, assumendone lo stesso numero distintivo e la stessa età, a prescindere

dal momento dell’aggregazione. Nacque così il Gran capitolo Unito, oggi Supremo Gran

Capitolo dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra, Galles e dipendenze, che alla fine

del 1983 governava 9013 Capitoli su 9088 Logge della Gran Loggia Unita. Prima

dell’Unione del 1813 era necessario per tutti i candidati, sia degli Ancients che dei

Moderns, essere stati precedentemente Maestro Venerabile in una Loggia dell’Ordine.

Nel 1843 il Supremo Gran Capitolo ritenne come qualificazione sufficiente per essere

proposti per l’Esaltazione l’essere Maestro muratore da almeno un anno,

riducendo nel 1893 tale periodo probatorio a quattro settimane, come è tutt’oggi. In

Italia la consacrazione del primo Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme

ebbe luogo a Firenze nel novembre 1976, con la partecipazione di oltre sessanta Compagni

della Gran Loggia Unita d’Inghilterra. Da quel momento fu costituito il Supremo Gran

Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme per l’Italia, in seno al

Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Simboli dell’A.R. di particolare

rilevanza sono: il triplo Tau, il Nome Ineffabile ed il Sigillo di Salomone, o Stella a

sei punte od esagramma od esalpha (v.). Il triplo Tau inscritto in un triangolo ed in un

cerchio è considerato simbolo sacro per eccellenza, che per Jung rappresenta

nell’inconscio collettivo la delimitazione dell’ambito sacroe la fissazione su

un centro spirituale universale. in origine era una Tau sovrapposta ad una H, per indicare

"Templum Hierosolymae" (Tempio di Gerusalemme), acquisendo poi una

propria autonomia simbolica.

Areopago: Nome del

promontorio che sorgeva al di sopra dell'Acropoli di Atene, in cui teneva le sue sedute il

più antico consiglio della città. Successivamente designò la suprema corte di giustizia

degli ateniesi, che avrebbe derivato il proprio nome da quello del dio Ares (Areios),

il latino Marte, e dal monte (in greco pagos) su cui sorgeva quel tribunale. Aveva

poteri giudiziari, religiosi e politici, occupandosi soprattutto del giudizio di omicidi

premeditati, della stretta sorveglianza delle pratiche dei culti e dell'osservanza della

moralità pubblica e privata. Il giudizio vi veniva espresso dai giudici, dopo il

dibattimento tra accusa e difesa, a mezzo di pietruzze (o dischetti), di colore bianco per

l'assoluzione e nero per la condanna. Le bianche erano deposte in un'urna di rame, e le

nere in una di legno. Dal loro computo derivava la sentenza. La carica di giudice era

elettiva, ed era aperta sia agli ateniesi che agli stranieri. Prima di avviare il

dibattito della causa, si offrivano sacrifici agli dei, sui quali prestavano giuramento

accusato ed accusatore. Durante la dominazione romana l'A. aveva anche compiti di polizia

e di sorveglianza sull'educazione dei giovani.

Ares: Figlio di Giove e di

Giunone, era il dio greco della guerra, onorato in Roma sotto il nome di Marte. Suoi

abituali compagni erano la Discordia, la Strage, la Paura ed il Terrore.

Amava la guerra in modo selvaggio e brutale, inebriandosi del sangue come suo elemento

vitale. Raffigurato armato di corazza ed elmo, impugnante lancia e scudo, si avventava sui

campi di battaglia tra selvagge urla di guerra, seminando ovunque l'orrore e la strage.

Era l'amante ufficiale di Afrodite-Venere, dalla quale ebbe vari figli, tra i quali Eros (Cupido),

Anteros, Deimos, Fobos, Alcippe ed Armonia. Ebbe una fierissima contesa con Nettuno,

avendone ucciso il figlio Alirrozio, che gli aveva insidiato la figlia Alcippe. Nettuno lo

citò in giudizio davanti ad un tribunale composto da dodici dei, dove A. seppe difendersi

tanto bene da risultarne prosciolto. Il luogo del giudizio prese poi da lui il nome di

Areopago (v.). Originariamente il romano Marte era considerato dio dell'agricoltura, e gli

era stato perciò dedicato Marzo, il primo mese di primavera. In seguito, con

l'appellativo di Gradivo, divenne il dio della guerra, a cui furono dedicati molti templi

di Roma, come al Campo di Marte ed al foro d'Augusto, dov'era oggetto di grande devozione,

soprattutto quale dio vendicatore delle offese ricevute.

Aria: Miscuglio gassoso

inodore, insapore e comburente, costituito essenzialmente da azoto ed ossigeno, che forma

l'atmosfera indispensabile alla vita animale e vegetale. Come suggerisce il suo

simbolo alchemico, essa rappresenta il flusso del divenire che si arresta nel

Microcosmo di colui che lo potrebbe generare come Fuoco. Arrestandosi il flusso, si ferma

la percezione del divenire. Perciò il modo di essere associato all’Aria rappresenta

il modo di essere associato al pensiero non operante. Questo fa spostare maggiormente

l’attenzione sulla coscienza del tempo presente, e tende a far prevalere la presenza

di un Microcosmo individuale chiuso nel proprio pensiero. La prevalenza incontrollata di

un Microcosmo troppo individuale implica una reale difficoltà nella percezione delle

nostre responsabilità operative nelle relazioni con il Macrocosmo, in quanto un

microcosmo individuale tende a "vedere" solo se stesso. In tal senso

prende significato la tradizionale esortazione al superamento di ogni individualità

profana. Negli elementi Aria e Terra, profanamente vissuti, sono racchiusi i principi

della generazione dei metalli all’interno del Microcosmo. L’Aria non è un

elemento dinamico: non scorre, e da solo non può generare vere trasformazioni nel

divenire. Aria e Scalpello (o bulino) derivano da un unico termine latino, "caelum",

per cui l'attrezzo, importante nel rituale del Compagno d'Arte, viene definito Aria

dei filosofi. Viene simbolicamente rappresentata da un triangolo rettangolo con vertice in

alto, sbarrato orizzontalmente come nella figura. Nel Tempio Massonico viene impiegata dal

1° Sorvegliante nel corso del rito di Iniziazione del neofita.

Arianesimo: Grande eresia

che, promossa da Ario (v.), sconvolse il mondo cristiano dal IV al VI secolo. Trova

origine già nel subordinazionismo di Origene e di Luciano d’Antiochia, maestro di

Ario alla scuola teologica ancora influenzata dalla tradizione eretica di Paolo di

Samosata. L’A. scosse profondamente la Chiesa, non soltanto nella sua ortodossia

dottrinale ma anche nella sua compagine religiosa, ed ebbe conseguenze negative anche per

le molte interferenze politiche createsi intorno. L’A. nella sua sostanza nega il

dogma della Trinità. Base e fondamento della religione cristiana, che afferma una sola

essenza essenza divina sussistente i tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, distinte

tra loro nelle manifestazioni, ma coeterne ed uguali in tutto. L’A. riconosce

l’esistenza delle tre persone, ma afferma che solo il Padre è veramente Dio eterno e

non creato (agennhtoz); la seconda persona, il Verbo, chiamata Figlio in senso

adottivo, non è veramente Dio, ma è la prima creatura, la più eccellente, creata da Dio

per essere intermediaria fra lui ed il mondo fin dall’atto della creazione; la terza

persona, lo Spirito Santo, è considerata una creatura molto al di sotto del verbo,

L’A. scalza dalle fondamenta anche i dogmi dell’Incarnazione e della Redenzione,

perché il Verbo avrebbe preso dalla natura umana soltanto la carne, e non l’anima

ragionevole. L’A. fu solennemente condannato dal I Concilio ecumenico di Nicea, in

Bitinia (325), dove fu proclamato il simbolo niceno, in cui si dichiara che il verbo è

consustanziale al Padre. Di fronte a questa chiara dichiarazione dell’ortodossia

l’A. assunse atteggiamenti dottrinali: 1) Gli ariani puri dichiararono che il

Verbo era del tutto dissimile dal Padre, e furono detti anomei od anche aeziani o

eunomiani, dai nomi dei loro maggiori esponenti Aezio di Antiochia ed Eunomio di Cizico.

2) I semi-ariani detti omeusiani od omoiusani, poiché invece di chiamare il Verbo

consustanziale al Padre quanto all’essenza lo dicevano simile; verso di loro gli

esponenti dell’ortodossia (s.Ilario, s.Atanasio) si dimostrarono concilianti; gran

numero di essi però negava comunque la divinità dello Spirito Santo. 3) Gli omeisti,

che affermavano semplicemente che il Figlio era simile al Padre, senza ulteriori

precisazioni. Questa formula divenne il credo dell’A. ufficiale dell’impero

romano e, con qualche aggiunta indicativa, dell’A. dei popoli barbari. 4) I macedoniani,

dal nome di Macedonio, vescovo ariano (351-360) di Costantinopoli, o pneumotomachi (avversari

dello Spirito), che negavano la divinità dello Spirito Santo, facendone la prima creatura

del Figlio o Verbo. I macedoniani si distinguevano dagli ariani propriamente detti, e

costituivano una setta a parte perché, pur negando la divinità dello Spirito Santo,

credevano nella divinità del Verbo.

Ariete: Il primo segno dello

Zodiaco (v.), il cui simbolo astrologico è (^ ). Appartiene all'elemento Fuoco. Il

termine indica il nome del famoso montone dal Vello d'oro, sul cui dorso i due

fratelli Frisso ed Elle si sottrassero alla persecuzione di Democide, moglie del loro zio,

che non perdonava a Frisso d'aver respinto il suo insano amore. Giunto nella Colchide

(v.), Frisso sacrificò a Giove l'A., e ne appese la pelle (appunto il famoso Vello

d'oro) nel bosco di Ares (v.), e facendolo custodire da un terribile drago. Quando il prezioso talismano venne conquistato da Giasone, e da questi poi consegnato a Pelia in ricordo della gloriosa spedizione degli Argonauti di cui esso era stata causa, l'A. fu assunto in cielo, dando il nome ad una costellazione. L'A. era oggetto di culto per gli abitanti di Tebe, in Egitto; infatti il lungo viale che conduce al tempio di Karnak è delimitato da una duplice fila di questi animali. Il dio Amon Ra ha la testa di A., e la sua supremazia copre il periodo bimillenario precedente l'era cristiana. In Cina, nel Tao (v.), la divinità del mondo ha testa di A. e piedi rappresentati da due pesci. Un corpo di serpente con il capo di A. presso i celti rappresentava la magia della nascita e dell'origine della vita. Infatti molti monumenti gallici, come quelli di Autun, di Sireuil e di Beauvais, presentano l'immagine di u dio accompagnato da un serpente con la testa di A. Presso i cristiani l'A. si tramuta in agnello pasquale, nell'agnello di dio che si sacrifica volontariamente per la salvezza dei peccatori. È corrispondente all'ascesa del sole, al passaggio dalle tenebre alla luce e dal freddo al caldo. Segno maschile per eccellenza, simboleggia l'indipendenza, il coraggio e la virilità. Secondo l'astrologia, comprende i nati dal 21 marzo al 20 aprile. Viene definito come il più misterioso segno zodiacale, avendo in embrione i tratti salienti degli altri undici, riunendo quindi i loro pregi e difetti. Dotati di una forte personalità, sono istintivamente portati al comando dalla loro volontà di emergere, rifiutando di confondersi con la massa. Se convinti della bontà delle loro ragioni e degli scopi prefissi, sono coraggiosi fino alla temerarietà. Difficile fermarli o convincerli ad agire diversamente, perché sono dotati di una carica dirompente, indomita e trascinante. Scarsamente diplomatici, sono impulsivi e capaci di concludere qualsiasi rapporto anche in perdita se intendono troncarlo ed uscirne. Hanno incredibili capacità creative e distruttive, individualismi eccessivi e prepotenti, ma possiedono capacità di amare, di raggiungere alte mete spirituali, di sacrificarsi per un ideale o per un essere molto amato. Vivono proiettati nel futuro, e ritengono che il tempo non debba loro sfuggire, ed anche che la giovinezza sia un dono immenso e meraviglioso. La loro energia e l'ardore, accomunati al bisogno di primeggiare, li portano ad agire con slancio, impulsivamente, senza eccessive riflessioni. Non essendo né pazienti né costanti, agiscono disordinatamente, convulsamente. "Io" e "subito"

sono di norma le parole chiave della sua vita. Il loro difetto peggiore è l'imprudenza,

che si accompagna ad un continuo desiderio di cambiamento coinvolgente mete, abiti, casa

ed arredamento. Non sono certo casalinghi. Come l'animale che simboleggia il segno,

attacca frontalmente l'ostacolo, senza mai aggirarlo, come se l'adozione di una qualsiasi

tattica costituisse soltanto un'inutile perdita di tempo. Fondamentalmente solo leali,

incapaci di serbare a lungo rancore. Dotati di eccezionale e stringente logica, usano un

linguaggio molto preciso, con capacità e forza di convinzione notevoli. Considerano

religione e filosofia dei modi di vita, e non fatti speculativi ed astratti. Riesce loro

difficile fare tesoro di qualsiasi lezione, per cui sono portati a ripetere gli stessi

errori già commessi. Esotericamente il nato nell'A. può essere considerato come un drago

che lotta contro le tentazioni dell'egoismo e del mondo circostante, quasi un fulgido

eroe, carico di forza, di energia e di coraggio. La sua memoria di vita vissuta si

manifesta in incapacità a programmare, a vivere nel presente ed a ricordare. Dal presente

ricava una lezione per ampliare la sua saggezza spirituale, che è quella che lo induce a

rifiutare la programmazione del domani. Solo vivendo nella cosciente appartenenza al

Tutto, in piena solitudine interiore, potrà accedere alle grandi altezze della vita

spirituale.

Ario: Famoso eresiarca (Libia

256-Costantinopoli 336 d.C.) è il padre dell’arianesimo (v.). Già discepolo di

Luciano d’Antiochia, nel 306 era ad Alessandria, dove fu ordinato diacono (308) dal

vescovo Pietro, e poco dopo scomunicato per aver aderito allo scisma di Melezio.

Riconciliato dal successore Achilla ed ordinato prete (312), nel 313 fu posto a capo della

chiesa di Baucalis in Alessandria. Fra il 318 ed il 320 ebbero inizio i suoi primi

contrasti col vescovo Alessandro, successore di Achilla, circa la sua dottrina sulla

Trinità, improntata al subordinazionismo, negante la divinità del verbo. Scomunicato

(321) dal suo vescovo, trovò rifugio ed aiuto presso il vescovo Eusebio di Nicomedia, che

fece riconoscere da un sinodo l’ortodossia delle sue dottrine. Durante il soggiorno a

Nicomedia, A. scrisse la sua opera principale, Thalia (banchetto), scritto parte in

prosa e parte in versi, onde rendere più accessibili alle masse le sue teorie.

Costantino, intervenendo nella disputa tra A. ed Alessandro, indisse il concilio ecumenico

di Nicea (325), che condannò A.; ma questi rifiutò di firmare il simbolo conclusivo, e

venne perciò esiliato nell’Illirico. Richiamato in patria, fu riabilitato dal

concilio di Gerusalemme (355), nonostante l’opposizione di Atanasio, patriarca di

Alessandria, che prese la via dell’esilio mentre A. rientrava in città. Scacciato da

un’insurrezione popolare, fu chiamato a Costantinopoli dall’imperatore, per

essere ricevuto nella comunione della Chiesa. Senonché alla vigilia della solenne

cerimonia moriva improvvisamente in una strada della città.

Ario: Famoso eresiarca (Libia

256-Costantinopoli 336 d.C.) è il padre dell’arianesimo (v.). Già discepolo di

Luciano d’Antiochia, nel 306 era ad Alessandria, dove fu ordinato diacono (308) dal

vescovo Pietro, e poco dopo scomunicato per aver aderito allo scisma di Melezio.

Riconciliato dal successore Achilla ed ordinato prete (312), nel 313 fu posto a capo della

chiesa di Baucalis in Alessandria. Fra il 318 ed il 320 ebbero inizio i suoi primi

contrasti col vescovo Alessandro, successore di Achilla, circa la sua dottrina sulla

Trinità, improntata al subordinazionismo, negante la divinità del verbo. Scomunicato

(321) dal suo vescovo, trovò rifugio ed aiuto presso il vescovo Eusebio di Nicomedia, che

fece riconoscere da un sinodo l’ortodossia delle sue dottrine. Durante il soggiorno a

Nicomedia, A. scrisse la sua opera principale, Thalia (banchetto), scritto parte in

prosa e parte in versi, onde rendere più accessibili alle masse le sue teorie.

Costantino, intervenendo nella disputa tra A. ed Alessandro, indisse il concilio ecumenico

di Nicea (325), che condannò A.; ma questi rifiutò di firmare il simbolo conclusivo, e

venne perciò esiliato nell’Illirico. Richiamato in patria, fu riabilitato dal

concilio di Gerusalemme (355), nonostante l’opposizione di Atanasio, patriarca di

Alessandria, che prese la via dell’esilio mentre A. rientrava in città. Scacciato da

un’insurrezione popolare, fu chiamato a Costantinopoli dall’imperatore, per

essere ricevuto nella comunione della Chiesa. Senonché alla vigilia della solenne

cerimonia moriva improvvisamente in una strada della città.

Arca

dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto

israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate

da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita

dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano

infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore

poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro

scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due

Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei

9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai

Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele

4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei

prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un

padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re

Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).

Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli

oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre

Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del

monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto

in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è

focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham

Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,

Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,

gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della

regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche

peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta

Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione

templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),

noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di

un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato

e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben

protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di

Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata

il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato

l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della

Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una

raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale

della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.

Arca

dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto

israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate

da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita

dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano

infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore

poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro

scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due

Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei

9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai

Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele

4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei

prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un

padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re

Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).

Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli

oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre

Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del

monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto

in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è

focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham

Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,

Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,

gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della

regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche

peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta

Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione

templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),

noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di

un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato

e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben

protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di

Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata

il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato

l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della

Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una

raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale

della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.

primo

degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per

secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile

romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un

luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il

Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della

tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in

questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di

tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella

transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in

seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel

neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato

dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi

materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art

Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità

offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi

prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche

e funzionali, propugnato dal funzionalismo.

Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni

dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le

nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si

sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza

verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più

rappresentativi, ovvero:

primo

degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per

secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile

romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un

luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il

Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della

tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in

questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di

tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella

transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in

seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel

neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato

dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi

materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art

Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità

offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi

prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche

e funzionali, propugnato dal funzionalismo.

Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni

dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le

nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si

sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza

verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più

rappresentativi, ovvero: