Antico Ordine

Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of

the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le

due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una

semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di

ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.

Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,

disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora

usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si

risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i

membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la

Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.

Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,

che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,

nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati

Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto

che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato

il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming

venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna

pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più

frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di

55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente

William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I

membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente

tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906

venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre

360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini

invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i

bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento

ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto

anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno

validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al

Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.

I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a

titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti

per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte

di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai

contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello

Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli

Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European

Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio

Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti

Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi

è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.

Antico Ordine

Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of

the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le

due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una

semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di

ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.

Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,

disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora

usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si

risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i

membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la

Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.

Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,

che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,

nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati

Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto

che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato

il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming

venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna

pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più

frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di

55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente

William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I

membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente

tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906

venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre

360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini

invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i

bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento

ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto

anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno

validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al

Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.

I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a

titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti

per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte

di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai

contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello

Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli

Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European

Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio

Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti

Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi

è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.

Antico Rito Noachita: L’Antico

Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e

gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della

Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della

Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate

forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi

e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore

dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;

nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i

viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque

post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e

sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre

gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:

1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real

Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza

di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato

l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre

articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica

essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una

Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo

biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,

dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,

secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale

più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione

dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado

il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel

luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai

Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,

quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano

tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di

lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama

l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua

potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi

tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua

insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato

sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione

umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si

uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base

del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni

del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta

tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla

sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della

verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica

e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore

crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza

condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate

dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo

che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la

vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa

ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La

vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui

fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte

dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che

nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata

proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse

internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del

noachismo massonico italiano.

Antico Rito Noachita: L’Antico

Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e

gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della

Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della

Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate

forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi

e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore

dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;

nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i

viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque

post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e

sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre

gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:

1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real

Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza

di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato

l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre

articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica

essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una

Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo

biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,

dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,

secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale

più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione

dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado

il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel

luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai

Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,

quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano

tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di

lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama

l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua

potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi

tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua

insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato

sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione

umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si

uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base

del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni

del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta

tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla

sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della

verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica

e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore

crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza

condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate

dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo

che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la

vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa

ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La

vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui

fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte

dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che

nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata

proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse

internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del

noachismo massonico italiano.

Antico

Testamento: È un’espressione fu impiegata per la prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "Testamento" è

l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in

cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio. È

la prima delle due parti di cui è composta la Bibbia (v.) dei cristiani, corrispondente a

grandi linee alla Bibbia ebraica, nota come Tanak. Tale termine è formato dalle

iniziali dalle tre parole che indicano le sue parti: Töràh (Pentateuco), Nevi’im

(Profeti) e Ketüvim (Scritti ed Agiografi). Dagli ebrei viene anche usato il

termine miqrä, lettura. Si presume che fin dall’antichità esistesse una

biblioteca sacra in cui probabilmente si conservavano il Decalogo, il Libro

dell’Alleanza (con il Libro delle guerre del Signore, Numeri 21, 14, ed il

Libro del Giusto, Giosué 10, 13), il Patto di Giosué (G. 24, 26) ed il Patto

di Samuele(I S. 10, 25). In II Re 22 si parla del Libro della Legge,

trovato nei sotterranei del Tempio durante il regno di re Giosia (forse il Deuteronomio).

In Re sono ricordati il Libro degli atti di Salomone, ed i Libri degli

Annali dei re di Giuda e dei re d’Israele. I manoscritti del Mar Morto (v.), di

cui il più antico frammento è stato datato al V secolo a.C., ed i più recenti al II

secolo d.C., hanno –restituito tutti i libri dell’A. con eccezione del Libro

di Ester. È interessante rilevare che nei diversi manoscritti si riscontrano varianti che aiutano a spiegare le differenze tra il testo comunemente accettato e le più antiche traduzioni conosciute: la greca dei Settanta (v.) e quella aramaica. Una lista redatta nel corso del sinodo di Yamnia (90-100 d.C.) sintetizza i risultati di una lunghissima indagine selettiva (durata dal V secolo a.C. al II secolo d.C.), elenca i 24 libri ritenuti di ispirazione divina, detti canonici, mentre i libri non accettati furono poi definiti extracanonici od apocrifi. I 24 libri canonici sono: 5 Torah; Pentateuco;

Bereshit (Genesi); Shemot (Esodo); Waiqra (Levitico); Bamidbar

(Numeri); Devarim (Deuteronomio); 8 Nëvi’im (Profeti); 4 ri’shonim

(anteriori); Yehoshua’ (Giosué); Shöfetim (Giudici); Shemü’el

(Samuele I e II); Melakhim I-II (Re I e II); 4 aharönim (posteriori); Yesha’yah

(Isaia); Yirmeyäh (Geremia); Yehezqë’l (Ezechiele); 12 profeti

minori in un solo libro: Höshëa’ (Osea), Yö’ël (Gioele), ‘Amos;

‘Obadyah (Abdia), Yönah (Giona), Mikhäh (Michea), Nahuma, Habacük

(Abacuc), Zefanyäh (Sofonia), Hagay (Aggeo), Zekaryah (Zaccaria),

Mal’äkhi (Malachia); 11 Këtuvin (Agiografi); Tehillim (Salmi); Mishlòë

(Proverbi), ‘Iyöb (Giobbe), Shir hashirim (Cantico dei cantici), Rüt,

‘Ekhah (Lamentazioni), Qohelet (Ecclesiaste), ‘Estër, Däni’el

(Daniele), ‘Ezra-nehemyäh (Esdra-Neemia), Divrë hayämin I-II (Cronache

I-II). In contrasto con la decisione di Yamnia, gli Ebrei di Alessandria d’Egitto,

che da tempo avevano adottato la lingua greca, considerarono ispirati alcuni libri scritti

originariamente in greco, adottando una raccolta più ampia della precedente, come risulta

dai manoscritti dei Settanta. Tale raccolta servì da base per il Canone

cattolico dell’A., di cui fanno parte alcuni degli apocrifi, con denominazione

cristiana Deuteronomio, ed alcune aggiunte ai libri di Daniele ed Esdra. La Bibbia

protestante segue invece il canone ebraico. L’espressione A. fu impiegata per la

prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "testamento" è l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio.

Antico

Testamento: È un’espressione fu impiegata per la prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "Testamento" è

l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in

cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio. È

la prima delle due parti di cui è composta la Bibbia (v.) dei cristiani, corrispondente a

grandi linee alla Bibbia ebraica, nota come Tanak. Tale termine è formato dalle

iniziali dalle tre parole che indicano le sue parti: Töràh (Pentateuco), Nevi’im

(Profeti) e Ketüvim (Scritti ed Agiografi). Dagli ebrei viene anche usato il

termine miqrä, lettura. Si presume che fin dall’antichità esistesse una

biblioteca sacra in cui probabilmente si conservavano il Decalogo, il Libro

dell’Alleanza (con il Libro delle guerre del Signore, Numeri 21, 14, ed il

Libro del Giusto, Giosué 10, 13), il Patto di Giosué (G. 24, 26) ed il Patto

di Samuele(I S. 10, 25). In II Re 22 si parla del Libro della Legge,

trovato nei sotterranei del Tempio durante il regno di re Giosia (forse il Deuteronomio).

In Re sono ricordati il Libro degli atti di Salomone, ed i Libri degli

Annali dei re di Giuda e dei re d’Israele. I manoscritti del Mar Morto (v.), di

cui il più antico frammento è stato datato al V secolo a.C., ed i più recenti al II

secolo d.C., hanno –restituito tutti i libri dell’A. con eccezione del Libro

di Ester. È interessante rilevare che nei diversi manoscritti si riscontrano varianti che aiutano a spiegare le differenze tra il testo comunemente accettato e le più antiche traduzioni conosciute: la greca dei Settanta (v.) e quella aramaica. Una lista redatta nel corso del sinodo di Yamnia (90-100 d.C.) sintetizza i risultati di una lunghissima indagine selettiva (durata dal V secolo a.C. al II secolo d.C.), elenca i 24 libri ritenuti di ispirazione divina, detti canonici, mentre i libri non accettati furono poi definiti extracanonici od apocrifi. I 24 libri canonici sono: 5 Torah; Pentateuco;

Bereshit (Genesi); Shemot (Esodo); Waiqra (Levitico); Bamidbar

(Numeri); Devarim (Deuteronomio); 8 Nëvi’im (Profeti); 4 ri’shonim

(anteriori); Yehoshua’ (Giosué); Shöfetim (Giudici); Shemü’el

(Samuele I e II); Melakhim I-II (Re I e II); 4 aharönim (posteriori); Yesha’yah

(Isaia); Yirmeyäh (Geremia); Yehezqë’l (Ezechiele); 12 profeti

minori in un solo libro: Höshëa’ (Osea), Yö’ël (Gioele), ‘Amos;

‘Obadyah (Abdia), Yönah (Giona), Mikhäh (Michea), Nahuma, Habacük

(Abacuc), Zefanyäh (Sofonia), Hagay (Aggeo), Zekaryah (Zaccaria),

Mal’äkhi (Malachia); 11 Këtuvin (Agiografi); Tehillim (Salmi); Mishlòë

(Proverbi), ‘Iyöb (Giobbe), Shir hashirim (Cantico dei cantici), Rüt,

‘Ekhah (Lamentazioni), Qohelet (Ecclesiaste), ‘Estër, Däni’el

(Daniele), ‘Ezra-nehemyäh (Esdra-Neemia), Divrë hayämin I-II (Cronache

I-II). In contrasto con la decisione di Yamnia, gli Ebrei di Alessandria d’Egitto,

che da tempo avevano adottato la lingua greca, considerarono ispirati alcuni libri scritti

originariamente in greco, adottando una raccolta più ampia della precedente, come risulta

dai manoscritti dei Settanta. Tale raccolta servì da base per il Canone

cattolico dell’A., di cui fanno parte alcuni degli apocrifi, con denominazione

cristiana Deuteronomio, ed alcune aggiunte ai libri di Daniele ed Esdra. La Bibbia

protestante segue invece il canone ebraico. L’espressione A. fu impiegata per la

prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "testamento" è l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio.

Anticristo: Anti Messia, in cui il prefisso ha il duplice significato di opposizione e di sostituzione. Avversario di Cristo che, verso la fine dei tempi, sedurrà molti cristiani, ma sarà poi annientato proprio da Cristo nella sua parusìa (v.). Nell’apocalittica giudaica non appare un A.

individuale, ma prevale un’identificazione fra A. e nemico del popolo di Dio. Neanche

i Vangeli parlano di un A. individuale, e Gesù si limita a preannunciare molti

pseudocristi e pseudoprofeti (Matteo 24-25; Marco 13, 22; Giovanni 5,

43). La prima menzione esplicita dell’A. appare in s. Paolo, che lo identifica con

l’uomo dell’iniquità, colui che si contrappone e s’innalza sopra

ogni cosa che viene definita Dio, fino ad assidersi nel tempio di Dio, additando sé

stesso come Dio (II Tessalonicesi 2). Nelle sue epistole Giovanni afferma che

l’A. è già nel mondo, anzi "sono già apparsi molti A." (I

2, 18), e dichiara: "Questi è l’A. che nega il Padre ed il

Figlio" (I 2, 22). L’Apocalisse è il quadro profetico della lotta fra

Cristo e l’A.: la Bestia del mare (13, 1-8) che combatte e vince i Santi di Dio è

l’A. politico, mentre la Bestia della terra (13, 11-17), che le è subordinata come profeta,

è lo pseudoagnello. Dal II secolo ad oggi gli esegeti hanno riconosciuto nell’A.

una persona individuale; ma abbiamo visto che questa tesi non trova riscontro negli

scritti biblici, perché anzi dai testi di Paolo e Giovanni l’A. appare come il segno

di un’opposizione collettiva. Le identificazioni individuali dell’A. sono state

innumerevoli nella storia: da Caligola a Nerone, fino a Federico II e Napoleone e, in

tempi più recenti, Hitler e Stalin. Nel Medioevo si accentua la paurosa attesa

dell’A., nel clima del millenaresimo (v.); ma spesso il termine ha senso

esecrativo, come in Caterina da Siena, che chiama l’antipapa Clemente "A. e

membro del demonio" (lettera 306). Poiché il concetto di A. è sempre stato

accoppiato all’idea di apostasia (v.), l’attuale apostasia progressiva del mondo

moderno ha fatto identificare l’A. con questo mondo materialista ed ateo

(Merezkovskij). Leone XIII denuncia "l’odio implacabile che arde nel cuore di

Satana" (Humanum genus, 1884), e Pio X ravvisa l’A. nella società atea e

pagana (E supremi apostolatus cathedra, 1903). È quindi ormai prevalente, in tutti gli esegeti moderni, l’identificazione dell’A. in una forma collettiva, in cui il male si oppone a Cristo e vi si sostituisce.

Antidoro:

Termine impiegato nel culto greco ortodosso per definire il

pane benedetto, ma non consacrato, distribuito ai fedeli che, per varie ragioni,

non possono accostarsi all'Eucarestia (v.). Viene anche così chiamato il pane

dal quale è staccata la parte da consacrare. Derivato dal greco, significa «invece

del dono», ed infatti sostituisce il «dono»,

ovvero l'Eucarestia, un sacramento che la liturgia greca definisce «dono

santo».

Antilegomena:

Termine derivato dal greco, che significa «contestati».

Rappresenta dato da Clemente Alessandrino e da Eusebio ad alcuni libri del Nuovo

Testamento (v.), non tutti accettati dal Canone (v.). Tra questi l'Apocalisse

di San Giovanni, di San Giuda e di San Giacomo, nonché la seconda lettera di

San Pietro. La medesima denominazione è stata estesa dalla Chiesa ad alcune

opere considerate non ispirate, come i Vangeli apocrifi (v.). Gli A. vengono

indicati anche con il nome di Deuterocanonici.

Antimonio: Nella tradizione alchemica è una sostanza che può annulla tutti i veleni, ed ha qualità simili a quelle della Pietra Filosofale (v.). Per tale ragione viene anche denominato Grande Arcano (v.) o

Pietra del Fuoco, Acqua celeste, Anima intellettuale, in grado di liberare l’essere

umano dalle scorie materiali, innalzandolo spiritualmente. Nel Seicento il simbolo

dell’A. era il Quadrato sormontato dal Triangolo, che ricorda la pietra Piramidale,

presente tra i simboli di molte Logge massoniche. Nell’A. è anche compreso il

conectto del Rebis (v.), termine composto da res (cosa) e bis (doppia).

Basilio Valentino (v.) definisce l’A. il Lupo grigio dei filosofi. Nella

Grande Opera degli Alchimista, il De Yge sostiene che "Nell’isola di Chio

(Mar Egeo) sorgeva una statua della dea Diana, la quale vista da lontano appariva

mostruosa, mentre da vicino era invece bella e gradevole. Per lui questa era una

rappresentazione, seppure alquanto ingenua, dell’A. e delle sue caratteristiche.

Antinomiani:

Nome di alcune sette eretiche, dette anche Anomiani, sorte al

tempo della Riforma. Tra queste la più importante come capo I. S. Agricola,

detto anche Schmitar, teologo tedesco, dapprima amico e poi avversario di Martin

Lutero. Gli A. sostenevano tra l'altro la piena libertà del cristiano da ogni

vincolo morale, rinnegando il principio luterano secondo cui la sola fede

sarebbe sufficiente a garantire la salvezza dell'anima.

Antipapa: Colui che, eletto al papato in modo non canonico, ne assume le dignità e l’autorità, provocando tra i fedeli una scissione, e spesso un vero scisma. La storia degli A. è lunga e complessa, ed anche il numero di essi è incerto: da Ippolito (217-235), prete romano, che fu poi martire e santo, fino a Felice V (Amedeo di Savoia, 1440-49), I computi variano dai 25 ai 40. Questa differenza dipende dai diversi criteri seguiti per definire il concetti di A.: per es., mentre gli storici protestanti attribuiscono valore alla deposizione di un papa legittimo per motivi politici, i cattolici lo negano assolutamente. In occasione del grande scisma di Occidente, vi furono contemporaneamente anche due diversi A., di obbedienza avignonese o pisana. In contrasto con l’obbedienza romana. Vari concili hanno comminato pene severissime agli A. ed ai loro fautori, pene acquisite negli articoli (can. 2314) del codice di diritto canonico (v. Papi).

Antonio

abate:

Santo (Coma, Aeman, medio Egitto 250-deserto presso il Mar Rosso, 355). Sant'Atanasio lo definì fondatore dell?ascetismo. Rimasto orfano a 18 anni, distribuì ai poveri tutti i suoi beni e si ritirò al di là del Nilo in un castello abbandonato, dove visse per vent?anni, e dove affrontò numerose tentazioni diventate leggendarie. Il suo esempio gli attrasse molti discepoli, che presto costituirono una vasta schiera di eremiti, di cui A. era padre e maestro (305). Durante la persecuzione di Massimino Daia (310) venne ad Alessandria per confortare e soccorrere i cristiani. Ritornata la pace, A. si ritirò in più stretto isolamento nel deserto presso il Mar Rosso, da dove Sant?Atanasio lo richiamò in Alessandria (335) per combattere gli ariani, molti dei quali furono da lui stesso ricondotti alla fede. Ritornato nel suo ritiro, visse ancora vent?anni. Prima di morire si fece promettere dai due discepoli più vicini a lui che non avrebbero mai rivelato il luogo della sua sepoltura. Secondo la leggenda, la tomba sarebbe stata scoperta nel 565, ed i suoi resti portati ad Alessandria, poi a Constantinopoli (635) e quindi in Francia (IX-X secolo), a St. Didier-de la Motte, e finalmente a St. Julien di Arles (1491), dove sono tuttora conservati. La figura di A., già grande per la sua ascesi personale, assume un?enorme importanza per l?influsso che ebbe sulla vita eremitica, costituendo comunità che vivevano una vita simile, con pratiche comuni, ma senza una regola determinata. La devozione attribuitagli divenne presto molto popolare: si faceva ricorso a lui contro le epidemie e le pestilenze, e specialmente contro il «fuoco di Sant'Antonio» (herpes zoster). Nell'iconografia A.

viene rappresentato come un vecchio dalla lunga barba bianca e con ampio saio.

Porta il bastone degli eremiti a forma di T (detta croce egizia di

Sant'Antonio) ed un campanello che, come pure il porco sempre raffigurato nei

suoi pressi, ricorda taluni privilegi medievali concessi all'ordine degli

Antoniani, ora scomparso. A. è protettore degli animali domestici, ed il giorno

della sua festa (17 gennaio) ha luogo la benedizione degli animali, che in varie

città assume aspetti tradizionali particolari. La vigilia di tale festa in

molte località vengono accesi i falò di Sant'Antonio, enorme cataste di

legna formate con la partecipazione collettiva, che bruciano per vari giorni, e

di cui ognuno conserva poi qualche tizzone propiziatorio.

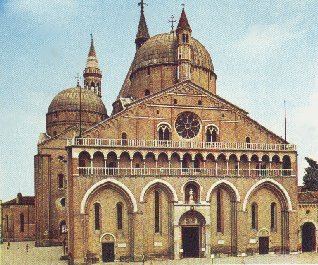

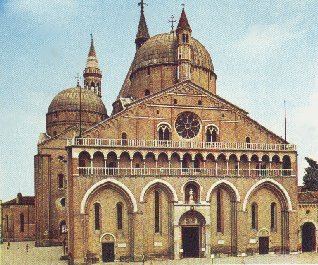

Antonio

da Padova: Santo e dottore della Chiesa (Lisbona 1195-Arcella, Padova, 1231). Entrato fra i canonici regolari di Sant’Agostino, studiò dialettica e teologia nel famoso monastero di Santa Croce in Coimbra. Nel 1220 entrò nell’ordine francescano, e partì per il Marocco sennonché, ammalatosi, riparò in Sicilia. Partecipò poi al Capitolo generale della Porziuncola (1221), dove incontrò San Francesco, e dove venne assegnato alla provincia di Romagna, nell’eremo di Montepaolo, presso Forlì. Rivelatosi valente oratore, fu destinato alla vita attiva, nell’insegnamento e nella predicazione. Primo tra i frati minori, insegnò teologia a Bologna ai suoi confratelli, avendone avuta licenza da San Francesco stesso. In Francia (1225) predicò in varie città, ed insegnò a Montpellier ed a Tolosa. Ritornato in Italia, fu ministro provinciale per l’Italia superiore dal 1227 al 1230. Ripresa la via dell’apostolato attivo, ottenne strepitosi successi con la sua predicazione avvalorata da numerosi miracoli. Canonizzato da Gregorio IX (1232) soltanto undici mesi dopo la morte, venne nominato dottore della Chiesa da Pio XII (1946). La formazione di A. era essenzialmente biblica; papa Gregorio IX lo definì «Arca del

Testamento e Scrigno delle sacre Scritture». A. segue la teologia

agostiniana, specialmente nel problema della Grazia. Ma più che uno

speculativo, egli fu essenzialmente pratico, dando alla sua

predicazione un tono popolare estremamente efficace. Gli scritti di cui

è stata accertata l'autenticità sono «Sermones

per annum dominicales», (prediche per le domeniche di un intero anno), e «Sermones

im festivitatibus Sanctorum», (prediche per le feste dei Santi), in cui A.

si rivela, oltre che un maestro di oratoria sacra, anche un asceta ed un mistico

profondo. In figura la famosa Basilica di Sant'Antonio a Padova (1231-1300).

Antonio

da Padova: Santo e dottore della Chiesa (Lisbona 1195-Arcella, Padova, 1231). Entrato fra i canonici regolari di Sant’Agostino, studiò dialettica e teologia nel famoso monastero di Santa Croce in Coimbra. Nel 1220 entrò nell’ordine francescano, e partì per il Marocco sennonché, ammalatosi, riparò in Sicilia. Partecipò poi al Capitolo generale della Porziuncola (1221), dove incontrò San Francesco, e dove venne assegnato alla provincia di Romagna, nell’eremo di Montepaolo, presso Forlì. Rivelatosi valente oratore, fu destinato alla vita attiva, nell’insegnamento e nella predicazione. Primo tra i frati minori, insegnò teologia a Bologna ai suoi confratelli, avendone avuta licenza da San Francesco stesso. In Francia (1225) predicò in varie città, ed insegnò a Montpellier ed a Tolosa. Ritornato in Italia, fu ministro provinciale per l’Italia superiore dal 1227 al 1230. Ripresa la via dell’apostolato attivo, ottenne strepitosi successi con la sua predicazione avvalorata da numerosi miracoli. Canonizzato da Gregorio IX (1232) soltanto undici mesi dopo la morte, venne nominato dottore della Chiesa da Pio XII (1946). La formazione di A. era essenzialmente biblica; papa Gregorio IX lo definì «Arca del

Testamento e Scrigno delle sacre Scritture». A. segue la teologia

agostiniana, specialmente nel problema della Grazia. Ma più che uno

speculativo, egli fu essenzialmente pratico, dando alla sua

predicazione un tono popolare estremamente efficace. Gli scritti di cui

è stata accertata l'autenticità sono «Sermones

per annum dominicales», (prediche per le domeniche di un intero anno), e «Sermones

im festivitatibus Sanctorum», (prediche per le feste dei Santi), in cui A.

si rivela, oltre che un maestro di oratoria sacra, anche un asceta ed un mistico

profondo. In figura la famosa Basilica di Sant'Antonio a Padova (1231-1300).

Antonismo:

Moderno movimento religioso che prende il nome da Luis Antoine

(1846-1912), un guaritore belga che promulgò una dottrina in cui convergono

idee attinte alle scienze occulte, alla teosofia (v.) ed alla religione

cristiana.

Antropofagia:

Termine derivato dal greco

andrwpofagia,

composto di andropoz,

uomo, e fagein,

mangiare. Definisce l'usanza di cibarsi di carni umane a scopi liturgici o

magici, o più semplicemente alimentari. Tale costume, diffuso in età neolitica

nel nord Europa e nell'Africa settentrionale, si era conservato in altre aree

fino a tempi relativamente recenti, e presso comunità di tipo etnologico, me di

livelli poco sviluppato. I principali focolai dell'A. si trovavano

nell'Africa equatoriale, nella Melanesia (Nuova Guinea, dove pare permanga

tuttora, Nuova Caledonia ed in Amazzonia). L'A. è conosciuta anche sotto il

nome di cannibalismo, termine derivato da Cannibi, nome con cui erano noti i

Caribi, popolo stanziato a Nord del Rio delle Amazzoni che abitualmente si

nutriva di carne umana. Le forme di A. sono due: l'endocannibalismo

e l'esocannibalismo. Il primo era

praticato all'interno di ciascun gruppo umano, e poteva avere una coppia di

opposte giustificazioni. Innanzitutto si volgeva ai soli familiari defunti e

deceduti per cause naturali, poiché si riteneva che così venisse loro offerta

la sepoltura più degna; talvolta tale patrofagia non veniva compiuta

direttamente sulle carni, in quanto comportava l'ingestione delle ceneri dei

corpi degli estinti, preventivamente cremati. La seconda forma aveva invece

carattere giudiziario, servendo a punire violazioni tribali particolarmente

gravi. Un suo ulteriore aspetto rappresentava il coronamento di una morte

violenta, inferta ad un membro di un'altra comunità nel corso di una

battaglia o di un'imboscata. In tali casi non era raro che si trascurassero le

carni, dato che il vincitore si limitava a nutrirsi del cervello, del cuore e

del fegato dell'avversario caduto, per assimilarne le virtù ed accrescere la

propria forza vitale. , secondo le ricorrenti ed universali credenze magiche

interessanti questi organi. Una fisionomia fluttuante assumeva il cannibalismo

rituale, ovvero inteso come offerta sacrificale alle forze soprannaturali.

Infatti per tali fini le vittime potevano essere prescelte, a seconda delle

circostanze, all'interno od all'esterno della comunità. Solitamente questa

forma di A. aveva luogo in occasione di feste agrarie e stagionali, oppure per

consacrare determinate investiture iniziatiche o sociali. Molto più rara era

l'A. profana, compiuta per pure ragioni alimentari, e considerata una sorta di

degenerazione degli stessi popoli antropofagi. Tuttavia essa sussistette qua e là,

e di norma comportava una specie di «allevamento» della futura vittima,

costretta a nutrirsi di cibi ingrassanti. Forme analogamente deviate di sciamanesimo

(v.), poterono talvolta comportare pratiche cannibalistiche, perché attraverso

queste il sacerdote stregone riteneva di potere aumentare i propri poteri

magici. Ciò si registrò soprattutto laddove s'inserì il costume della

caccia alle teste.

Antropolatria:

Termine derivato dal greco, che definisce: 1) il culto di un

essere umano al quale sono attribuite qualità divine poiché concepito come

divinità; 2 il culto di un dio concepito come un essere umano. Una forma di A.

può essere considerato il culto per la persona dell'imperatore romano.

Secondo W. Ensslyn (Storia del Mondo

antico, Il Saggiatore, Ediz. Garzanti, Vol IX), «Allorché l'Imperatore è stato assimilato agli dei, il culto

imperiale originariamente limitato alle province è diventato universale, al

punto che una colonia africana poteva dedicare un'iscrizione al “dio

Aureliano”. L'alta tendenza, che

riconosceva come sovrumano il rango imperiale, vedeva in lui lo strumento

dell'intervento divino, riconoscendolo quindi come un favorito degli dei,

arrivando ad ammettere ed a ricercare un rango speciale per l'unico padrone di

tutto. Sia che si credesse nella divinità rivelata dell'imperatore oppure nel

favore divino che lo sosteneva, vi era sempre qualcosa di divino nella sua

persona e nella sua carica. Grazie a tale concessione del favore divino, fu più

tardi possibile per gli imperatori cristiani esprimere la caratteristica santità

del loro rango nel cerimoniale tradizionale, ricevere la debita espressione di

reverenza e conservare le insegne e le vesti imperiali».

Antropologia: Scienza che studia l’uomo come fenomeno biologico (A. fisica) e, in senso più ampio, ne considera anche gli aspetti evolutivi, comportamentali, culturali e di rapporto con l’ambiente naturale (A. culturale). Sebbene lo studio dell’uomo rientrasse già nelle speculazioni dei filosofi greci, fu solo con il positivismo e l’evoluzionismo (v.) che incominciò ad assumere un aspetto scientifico attraverso la raccolta e la comparazione di dati, e la diffusione di varie teorie sullo sviluppo dell’umanità. Dalla fine del XIX secolo, con la critica all’evoluzionismo, l’A. incominciò a differenziarsi in diverse branche, sempre più specializzate: paletnologia, paleoantropologia, A. biologica, A. sociale, A. linguistica, e così via.

Antropomanzia: Specie di divinazione in uso nell'antica Grecia, realizzata attraverso l'esame delle viscere delle vittime umane. Nell'Odissea il poeta Omero racconta che, durante il ritorno dalla guerra di Troia, Menelao ed Elena vennero sbattuti da una tempesta sulle coste dell'Egitto; per conoscere le volontà del Fato vennero allora uccisi due bambini egiziani, le cui viscere ancora palpitanti furono interrogate.

Antropomorfismo: Nella tipologia religiosa significa l'attribuzione di forme fisiche e di sentimenti umani alle figure divine. Indica come gli antichi identificassero gli dei, concepiti quali partecipi delle qualità e dei vizi dei mortali, seguendo così il processo inverso per cui le religioni moderne ritengono l'essere umano creato ad immagine e somiglianza di Dio. L'A. ingigantì negli dei le qualità ed i vizi umani, e li fece signori dello spazio e del tempo. Unica limitazione al loro potere era costituito dal Fato, al quale lo stesso Giove doveva piegarsi.

Antroposofia: (v. anche Encyclopaedia Esoterica) Denominazione assegnata ad una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'Universo. Sorge nell'uomo come un bisogno del cuore e del sentimento. L'A. è mediatrice di conoscenze ottenute per via spirituale. Ma lo è solo perché la vita quotidiana e la scienza fondata sulla percezione dei sensi e sull'attività dell'intelletto conducono ad un limite del sentiero della vita, raggiunto il quale l'esistenza animica umana dovrebbe perire, se non fosse in grado di varcare il limite. La vita quotidiana e la scienza non conducono al limite in modo che sia necessario arrestarvisi, ma, a quel limite della percezione dei sensi, attraverso l'anima umana stessa, si apre la vista sul mondo spirituale. L'esperienza comune della vita mostra la massima dipendenza della vita spirituale dell'uomo dall'esistenza corporea. Qui si sveglia nell'uomo la coscienza che, nell'esperienza comune della vita, l'autoconoscenza potrebbe essere andata perduta. Sorge allora l'ansiosa domanda se possa esservi un'autoconoscenza che trascenda l'esperienza comune della vita ed arrivi alla certezza intorno ad un vero Sè. L'A. vuole dare una risposta a questa domanda, sulla base di una sicura esperienza dello Spirito. Dovrebbe da ciò risultare chiaro che l'A. non differisce dalla Teosofia, ovvero la saggezza che va al di là del mondo sensibile, nel mondo divino, se

non per il fatto che con l'investigazione del mondo dello spirito l'A. estrae soprattutto

i risultati che si riferiscono all'essenza spirituale dell'uomo (Internet).

Anubi: v. Anubis.

Anubi: v. Anubis.

Anubis: Antica divinità appartenente al pantheon egizio, il cui nome geroglifico è Inpu, quello che ha la forma del cane.

Veniva normalmente rappresentato da un corpo umano con la testa di sciacallo. Sua madre è

Nefti, suo padre tanto Seth che Osiride; da alcuni era anche

considerato figlio di Thot-Hermes e di Iside. In stretto rapporto con la saga osiriaca, A.

aiuta Iside a recuperare, ricomporre ed imbalsamare il corpo di Osiride, tagliato a pezzi

dal fratello Seth. In tale compito A. era assistito dai quattro figli di Horus, preposti

alla protezione delle viscere dei defunti conservate nei vasi canopici. poi inventa per

lui i riti di mummificazione. Diventa così Capo del Padiglione divino, cioè del tempio

della mummificazione. Quindi è il dio degli imbalsamatori. "Signore del paese

dell'Aurora". A. fa sorgere la luce anubiana dell'iniziazione, che corrisponde a

questo momento ambiguo, "tra cane e lupo", in cui giorno e notte si

compenetrano. Psicopompo, egli è quello che apre le vie (Upuaut), che conduce le

anime verso il regno di Osiride. Una funzione questa che lo farà poi assimilare a San

Cristoforo. Una sua statua era collocata nei sepolcri, nei pressi della mummia del

defunto, come protezione degli arredi funerari dai violatori di tombe. A. resta immobile

sulla cassa dei segreti, il misterioso sarcofago in cui si compie il prodigio della

risurrezione. Durante il nuovo Regno un sacerdote con la maschera di A. sul viso

raddrizzava la mummia su un monticello, per i riti dell'apertura della bocca. A.

infatti ha tra i suoi titoli quello di "colui che è sulla montagna". I

suoi colori sono il nero, simbolo del lavoro di rigenerazione nell'oscurità, e l'oro

della rinascita iniziatica. Interprete dei sette libri di Thoth, la tradizione ermetica lo

chiama Hermanubi (Thoth-Hermes+Anubi). "O Anubis, che è nei suoi segreti.

Signore dei segreti ad occidente, Signore di ciò che è nascosto" (dal Libro dei

Morti). Il suo ideogramma o geroglifico è l.

Apis: Una delle principali divinità egizie, raffigurato con la testa di sparviero e con tutti gli attributi delle deità solari. A. era sposo della dea Iside, e si identificava con il dio Osiride, come veniva chiamato ancor prima della sua venuta a Menfi. La tradizione si sbizzarrisce a lungo nell'enumerare le particolarità del corpo del sacro bue A., nel quale il dio prese corpo. Era di colore nero, con una macchia bianca e quadrata sulla fronte, ed un'altra dello stesso colore ma a forma di luna piena. Dal dorso una terza macchia, a forma d'aquila, si estendeva sui fianchi. Sotto la lingua un nodo ricordava la figura del sacro scarafaggio. In tale complessa figura bovina, secondo lo storico Diodoro Siculo, dimorava il dio Osiride. Quando il primo bue A. morì, Osiride trasmigrò nel corpo del bue prescelto per la successione. Il nuovo bue sacro doveva essere accudito solo da donne; in una città posta sulle riva del Nilo veniva lavato e nutrito per quaranta giorni, per essere poi caricato su una nave dorata e così condotto lungo il grande fiume fino a Menfi. Qui il sacro bue era ricevuto dai sacerdoti del dio, attorniati da innumerevoli fedeli esultanti, che si avvicinavano il più possibile spingendo avanti i figli, perché dal soffio di A. acquistassero il dono della profezia. Nel tempio di Osiride venivano approntate due diverse stalle e, a seconda di quale veniva prescelta dall'animale, si traevano pronostici di felicità o di pubblica sventura. Come oracolo A. veniva consultato in modo perlomeno curioso. Intanto la sua risposta non era ritenuta favorevole se rifiutava il cibo offertogli. Poi il sacerdote consultante accostava un orecchio alla bocca del bue, per uscire subito di corsa dal tempio, otturandosi le orecchie con le mani. Uscito all'aperto liberava le orecchie, e considerava le prime parole udite come la risposta diretta del dio. Quando A. era giunto alla fine dei suoi giorni, il sacro bue veniva solennemente condotto sulle sponde del Nilo, dov'era fatto annegare tra i pianti ed i lamenti della popolazione, proprio come se lo stesso dio Osiride avesse concluso la propria esistenza terrena. Il suo ideogramma o geroglifico è !.

Antico Rito Noachita: L’Antico

Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e

gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della

Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della

Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate

forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi

e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore

dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;

nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i

viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque

post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e

sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre

gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:

1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real

Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza

di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato

l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre

articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica

essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una

Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo

biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,

dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,

secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale

più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione

dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado

il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel

luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai

Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,

quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano

tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di

lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama

l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua

potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi

tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua

insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato

sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione

umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si

uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base

del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni

del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta

tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla

sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della

verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica

e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore

crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza

condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate

dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo

che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la

vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa

ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La

vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui

fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte

dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che

nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata

proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse

internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del

noachismo massonico italiano.

Antico Rito Noachita: L’Antico

Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e

gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della

Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della

Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate

forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi

e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore

dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;

nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i

viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque

post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e

sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre

gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:

1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real

Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza

di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato

l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre

articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica

essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una

Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo

biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,

dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,

secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale

più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione

dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado

il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel

luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai

Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,

quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano

tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di

lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama

l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua

potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi

tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua

insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato

sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione

umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si

uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base

del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni

del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta

tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla

sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della

verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica

e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore

crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza

condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate

dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo

che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la

vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa

ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La

vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui

fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte

dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che

nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata

proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse

internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del

noachismo massonico italiano. Antico Ordine

Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of

the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le

due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una

semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di

ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.

Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,

disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora

usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si

risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i

membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la

Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.

Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,

che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,

nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati

Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto

che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato

il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming

venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna

pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più

frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di

55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente

William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I

membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente

tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906

venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre

360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini

invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i

bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento

ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto

anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno

validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al

Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.

I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a

titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti

per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte

di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai

contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello

Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli

Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European

Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio

Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti

Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi

è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.

Antico Ordine

Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of

the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le

due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una

semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di

ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.

Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,

disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora

usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si

risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i

membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la

Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.

Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,

che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,

nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati

Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto

che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato

il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming

venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna

pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più

frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di

55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente

William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I

membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente

tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906

venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre

360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini

invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i

bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento

ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto

anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno

validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al

Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.

I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a

titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti

per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte

di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai

contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello

Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli

Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European

Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio

Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti

Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi

è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.